Mois de Juillet 2015

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 22 Juillet 2015

Crise des éleveurs : Les produits de la Scapêche pris pour cible

Des camions de l'armement Scapêche ont été vidés par des agriculteurs, la nuit dernière, à Ploërmel. Une action condamnée par le monde de la pêche.

Source : Ouest France

La nuit dernière, près de Ploërmel, plusieurs camions frigorifiques transportant du poisson appartenant à l'armement Scapêche (groupe Intermarché) ont été pris à partie et vidés de leur cargaison par des agriculteurs en colère.

100 tonnes de poissons déversées

Près de 100 tonnes de poissons ont été déversées sur la chaussée, et donc perdues pour la commercialisation.

"Nous respectons les règles du jeu"

La Scapêche déplore cette action menée par les agriculteurs. "On comprend la colère du monde agricole, indique Fabien Dulon, directeur général de la Scapêche. Mais nous, nous respectons les règles du jeu."

Même condamnation du côté du Comité régional des pêches maritimes de Bretagne et du Comité départemental des pêches du Morbihan.

"Des poissons pêchés par des Bretons"

"Ces camions ne transportaient pas de la nourriture importée, mais bien des poissons pêchés par des navires français, des pêcheurs bretons et destinés à des mareyeurs de Lorient", note Olivier Le Nézet, le président des deux comités des pêches.

Entre 800 000 et 1 million de préjudice

Pour la Scapêche, ce mouvement d'humeur des agriculteurs représente un préjudice estimé entre 800 000 et 1 million d'euros.

De son côté, la FDSEA, gênée aux entournures, assure que l'action visée est le fait "d'éléments isolés, n'appartenant pas à la Fédération".

Réunion de concertation vendredi

Une réunion de concertation entre le syndicat agricole et les représentants de la pêche professionnelle est programmée ce vendredi à Lorient.

Le 20 Juillet 2015

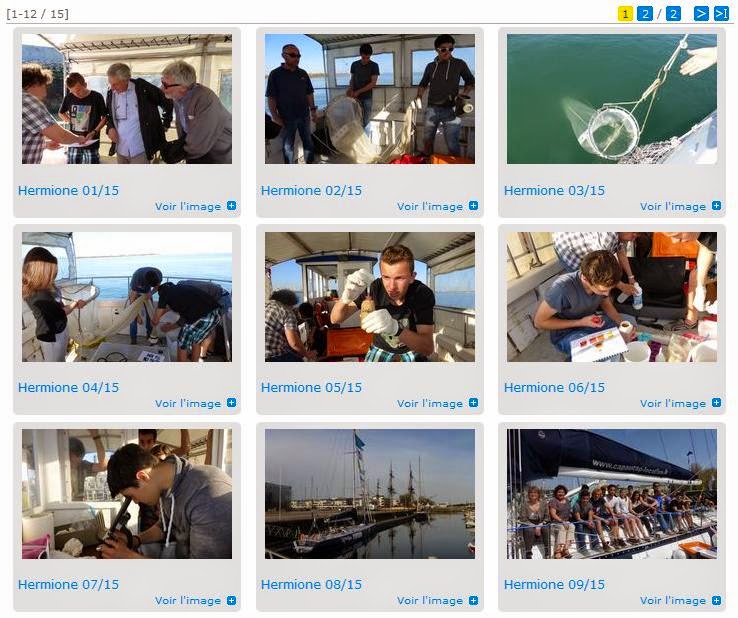

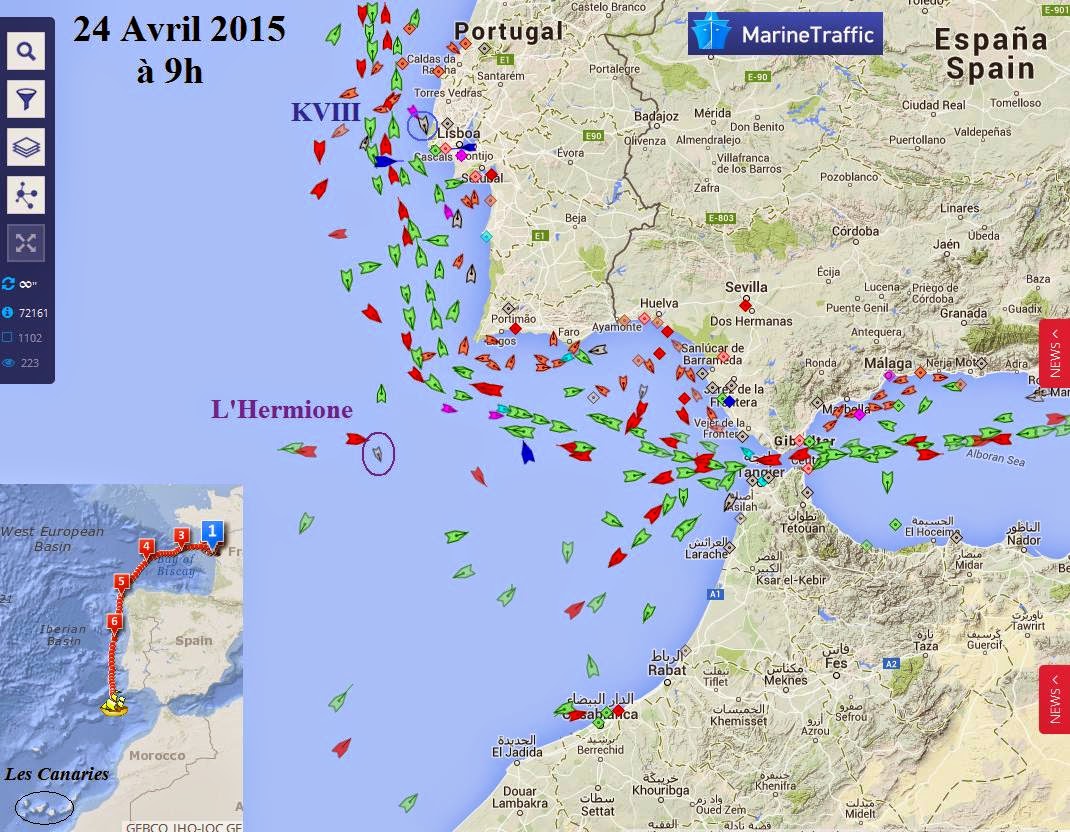

Grand Voyage de L'Hermione : Le K8 quitte le Canada pour Saint-Pierre-et-Miquelon

20 juillet 2015 : Sur les traces de L'Hermione depuis le 18 avril 2015, l'équipage du Lycée Maritime de La Rochelle à bord du voilier K8 quitte les terres américaines... Dernière escale Saint-Pierre-et-Miquelon avant de rejoindre la France au début du mois d'août...

Canada Atlantique

Nouvelle-Ecosse, au pays du homard "Homarus americanus"

En 2014, la valeur au débarquement de l’ensemble des pêcheries de homard du Canada s’est chiffrée à 853 M$ CA, somme la plus élevée parmi toutes les pêcheries du pays. Une proportion de 79 pour cent de cette somme, soit 671 M$ CA, a été générée par les pêcheurs indépendants de la pêcherie de homard au casier exploitée dans la baie de Fundy, le plateau néo-écossais et le sud du golfe du Saint-Laurent (en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick), qui constitue le moteur économique de nombreuses collectivités côtières du Canada atlantique.

En 2014, la valeur au débarquement de l’ensemble des pêcheries de homard du Canada s’est chiffrée à 853 M$ CA, somme la plus élevée parmi toutes les pêcheries du pays. Une proportion de 79 pour cent de cette somme, soit 671 M$ CA, a été générée par les pêcheurs indépendants de la pêcherie de homard au casier exploitée dans la baie de Fundy, le plateau néo-écossais et le sud du golfe du Saint-Laurent (en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick), qui constitue le moteur économique de nombreuses collectivités côtières du Canada atlantique. La pêcherie côtière du homard de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick obtient la certification MSC

La quasi-totalité du homard du Canada atlantique est désormais certifiée durable

Source : Marine Stewarship Council

Source : Marine Stewarship Council

La pêcherie de homard (Homarus americanus) au casier exploitée dans la baie de Fundy, le plateau néo-écossais et le sud du golfe du Saint-Laurent (en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick) vient d’être certifiée selon le Référentiel du Marine Stewardship Council (MSC). À l’issu d’une évaluation indépendante menée par SAI Global, le homard provenant de cette pêcherie peut désormais porter l’écolabel bleu du MSC indiquant qu’il provient d’une source durable et bien gérée.

Cette pêcherie joint les rangs d’un groupe distingué de 259 pêcheries certifiées MSC à la grandeur du monde qui aident à protéger la santé des écosystèmes marins pour l’avenir.

« Le MSC félicite les pêcheurs, les expéditeurs de homard vivant, les transformateurs et les acheteurs/courtiers de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick d’avoir uni leurs forces pour franchir cette étape importante, indique Jay Lugar, directeur des programmes du MSC pour le Canada. La certification de cette pêcherie est une bonne nouvelle à la fois pour les marchés mondiaux qui accueilleront ce volume important de homard certifié MSC, et pour le Canada, qui figure parmi les dix principaux pays où se pratique la pêche. Près de 67 pour cent des pêcheries canadiennes sont maintenant engagées dans le programme MSC, ce qui consolide d’autant plus la position du Canada à titre de chef de file mondial en matière de durabilité des produits de la mer. »

À propos de la pêcherie de homard au casier de la baie de Fundy, du plateau néo-écossais et du sud du golfe du Saint-Laurent

Cette pêcherie se situe dans la zone économique exclusive (ZEE) du Canada et regroupe 4 152 pêcheurs autorisés qui opèrent exclusivement dans les zones de pêche du homard (ZPH) 23, 25, 26A et 26B (unité de certification 1); les ZPH 27 à 33 (unité de certification 2); la ZPH 34 (unité de certification 3); et les ZPH 35 à 38 (unité de certification 4). D’après les dernières statistiques publiées par Pêches et Océans Canada, les pêcheurs de ces pêcheries auraient débarqué 63 366 tonnes, ou environ 75 pour cent du débarquement total de homard au pays, en 2014.

Les États-Unis constituent le principal marché commercial pour ce homard, suivis de l’Europe (surtout la Belgique, la France et le Royaume-Uni) et de l’Asie (principalement la Chine, le Japon et la Corée du Sud). Le homard pêché au Canada est vendu en quantités importantes, vivant et transformé (queues de homard surgelées, homard entier surgelé et chair de homard), sur tous ces marchés.

Le client porteur de la certification pour cette pêcherie est la Nova Scotia and New Brunswick Lobster Eco-Certification Society, une société formée par un collectif d’acteurs intéressés, dont des pêcheurs, des courtiers/acheteurs, des expéditeurs et des transformateurs, dans le but d’obtenir la certification pour cette pêcherie. La société regroupe la majorité des associations de pêcheurs des deux provinces, la plupart des grands transformateurs et de nombreux expéditeurs, acheteurs et courtiers qui fournissent le homard de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick aux marchés mondiaux depuis des générations.

« L’obtention de la certification MSC est une réalisation remarquable pour l’industrie canadienne du homard, affirme Eugene O’Leary, président de la Nova Scotia and New Brunswick Lobster Eco-Certification Society. C’est le résultat d’une collaboration industrielle entre plusieurs provinces et avec des compétiteurs, ce qui est en soi tout un exploit pour une industrie réputée pour son indépendance féroce. La certification nous permettra d’assurer la viabilité de la ressource à long terme et de positionner la plus importante pêcherie de homard du Canada dans les marchés internationaux en pleine croissance. Je suis personnellement très fier du travail que nous avons accompli et que nous continuerons d’accomplir pour maintenir la certification. »

Retour sur tout le périple de L'Hermione et de l'équipage du Lycée maritime et aquacole de La Rochelle depuis le 18 avril 2015 au départ de La Rochelle (Île d'Aix) : Grand Voyage de L'Hermione : Mission "Plancton" confiée au Lycée maritime de La Rochelle

Retour sur tout le périple de L'Hermione et de l'équipage du Lycée maritime et aquacole de La Rochelle depuis le 18 avril 2015 au départ de La Rochelle (Île d'Aix) : Grand Voyage de L'Hermione : Mission "Plancton" confiée au Lycée maritime de La Rochelle

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 19 Juillet 2015

Fête de la Mer à Dieppe : hommage à ceux qui ont péri en mer

Journée de fête pour les uns, la Fête de la Mer est aussi pour d'autres la journée durant laquelle ils rendent hommage à leurs parents morts en mer. Grégory Archiapati et Judikaëlle ont participé à la sortie en mer avec les familles et les pêcheurs. Voyez leur reportage avec les interviews de :

Alain Hérout

Emilie Villeneuve, patronne de l'Equinoxe

Dominique Patrix, conseiller municipal délégué à la pêche et aux affaires maritimes

Sur terre comme sur l’eau, Dieppe (Seine-Maritime) célèbre, dimanche 19 juillet 2015, la pêche et les traditions maritimes avec sa traditionnelle Fête de la Mer. Cette fête est l'occasion de célébrer la mer sous tous ses aspects : de la pêche bien sûr en passant par les traditions et croyances qui entourent la mer, comme en témoignent les ex-voto de la chapelle de Bonsecours... De nombreuses animations sont proposées : processions, messe, déjeuner musical sous la halle à marée, visite de la cité maritime avec Dieppe ville d’art et d’histoire, découverte du littoral avec L’Estran cité de la mer, dégustations gourmandes sur les stands associatifs… Le moment le plus spectaculaire reste l’embarquement puis la sortie des bateaux décorés depuis le bassin Duquesne.

« L’identité maritime de Dieppe est ancrée dans les traditions puisque cette fête marquait le début des campagnes de pêche avant de devenir, au fil des années, un hommage aux marins disparus et une grande fête populaire, indique Dominique Patrix, conseiller municipal délégué à la pêche et aux affaires maritimes. En cette époque difficile pour la pêche, ce moment de rassemblement est important. »

Charte de valorisation des produits de la mer

Au-delà de la pêche, c’est la mer sous tous ses aspects qui est évoquée, de la pêche au transmanche, en passant par les traditions et croyances, comme en témoignent les ex-voto de la chapelle de Bonsecours, ouverte de 14 heures à 17 heures pour l’occasion.

La fête de la mer offrira également à la ville l’occasion de présenter sa charte de valorisation des produits de la mer, « Origine pêche dieppoise, sitôt pêché, sitôt mangé » et de présenter en avant-première le visuel de la Foire aux harengs 2015, signé de l’artiste anglaise Brigitte Pope.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Quand les pêcheurs du Brusc nous régalent

La Fête des Pêcheurs du Brusc, c’était un bon moyen de nous faire apprécier leur pêche. En plus la fête était belle et conviviale. Lou Capian était là aussi, qui s’est occupé de l’apéro !

Source : Ouest Var

Il n'y a plus beaucoup de vrai pêcheurs au Brusc, qui vivent de leur pêche. Eric Féraud et Fred Agostinetti, aidés par Alain Marchal, le retraité, font partie de ces irréductibles. Pour la Fête des Pêcheurs, ils ont fait profiter plus de 300 personnes du produit de leur pêche du jour même, de magnifiques dorades rayées.

L’idée de cette fête est venue des pêcheurs du Gaou. Leur but : Valoriser la petite pêche artisanale en faisant manger des poissons sauvages, souvent méconnus et qui ont même parfois mauvaise réputation. « On est loin des poissons d’élevage » nous dit Eric.

Le poisson au barbecue

Ce soir-là, Lou Capian, l’association qui contribue à la sauvegarde des pointus et des traditions du Brusc est venu prêter main forte aux pêcheurs en s’occupant de l’apéritif. De leur côté, nos trois pêcheurs, aidés de leurs femmes et leurs enfants, proposaient le menu de la mer pour la modique somme de 10 €. Au choix : poisson grillé et rémoulade ou macaronade (pates façon pêcheur aux poulpes), avec un verre de vin et un gâteau ! Il y avait aussi des beignets de poisson et plein de douceurs sympathiques. Les poissons, ils les faisaient griller au barbecue sous nos yeux.

Au final, ceux qui sont venus se sont régalés et ce ne sont pas les élus habitués du Brusc comme Delphine Quin ou Hervé Fabre qui diront le contraire.

Messieurs les pêcheurs, encore bravo et merci !

PH, le 19 juillet 2015

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 17 Juillet 2015

Un portail découvre la vie à bord d'un chalutier breton

L’armement loctudiste Hent Ar Bugale, créé en 2010 par des mareyeurs de Loctudy (Pays Bigouden), vient de faire l’acquisition à Saint-Guénolé de son cinquième chalutier, l’Ar Laérès. ou plutôt Al Laeres qui veut dire la voleuse : une roche située à proximité du port de Saint-Guénolé Penmarc'h...

le navire a été construit par le Chantier naval Glehen à Douarnenez

le plan a été conçu par la Coprema de Pont-l'abbé

la construction a débuté en septembre 2005 pour se terminer en mars 2006

- longueur hors tout : 18,50 m / puissance du moteur : 600cv

- largeur hors tout : 6,80m / volume de gasoil embarqué : 28 000 litres

- tirant d'eau : 3,80m / machine à glace :2.5 tonnes par 24 heures

- Osmoseur (transformation de l'eau de mer en eau douce) : 2.5 tonnes par 24 heures

Découvrez la vie des 6 marins-pêcheurs à bord de ce chalutier : en photos et vidéos, en commentaires et en cuisine

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 16 Juillet 2015

Politique européenne : Portraits de pêcheurs en voie de disparition

Ces pêcheurs aux visages marqués par la mer se dévoilent dans des portraits intimistes

Montage personnel de 4 portraits de pêcheurs photographiés par Christian Stemper

Christian Stemper est un photographe autrichien qui a profité d’un voyage en Grèce pour immortaliser le visage des pêcheurs passionnés de Paros. Sur cette petite île grecque, ces hommes sont les derniers d’une longue lignée de pêcheurs, fidèles à leurs traditions et à leurs petits bateaux en bois. Christian est parti à la rencontre de ces « loups de mer » aux visages marqués par des années de dur labeur.

Source : soocurious

Yannis Perantinos

Yannis Perantinos était complètement silencieux lorsqu’il a été photographié. Aujourd’hui, il est âgé de 77 ans, il a passé une grande partie de sa vie sur la mer dans son bateau nommé Popi.

Kostantinos Stratis

Kostantinos Stratis a été très déçu par ses anciens collègues, qui ont accepté l’argent de l’Union européenne pour détruire leurs bateaux. « Les pêcheurs ont avalé l’appât de l’UE, et se sont fait eux-mêmes pêcher », dit-il à Christian Stemper.

Panayiotis Visadakis

Panayiotis Visadakis, qui est né au début des années 60, a été photographié aux côtés de son bateau Ypapanti Nauossa.

Thanasis Tantanis

« J’ai beaucoup appris de mon grand-père et de mon père. Mais ces connaissances seront perdues, car il n’y a personne pour suivre la tradition. Mes habitudes vont disparaitre. Même si de nouvelles personnes arrivent, elles ont une vision différente de la pêche. Elles ne la font pas de manière traditionnelle. »

« Quand nous serons partis, ce sera fini. Je me sens vide quand je retourne sur terre, j’ai alors le sentiment d’être inutile. Mes enfants veulent que j’arrête. Je leur ai dit, si vous m’aimez, vous devez me laisser repartir. Ma vie entière est sur la mer. »

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 15 Juillet 2015

Commerce extérieur : la France importe de plus en plus son poisson

Deuxième puissance maritime mondiale, la France et ses 5.500 kilomètres de façade maritime affiche un déficit commercial croissant pour les produits de la pêche et de l'aquaculture. Explications.

Source : La Tribune Par Fabien Piliu

Si le territoire tricolore ne représente que 0,43% de la surface terrestre du globe, la France possède le deuxième domaine maritime mondial. Grâce à ses 5.500 kilomètres de façade maritime et surtout à ses territoires ultra-marins, elle possède 11 millions de kilomètres carrés de domaine maritime, tout juste devancée par les Etats-Unis qui règnent sur 300.000 kilomètres carrés de plus !

Un déficit croissant depuis 2004

En dépit de ces atouts, contrairement à la plupart des produits agro-alimentaires pour lesquels la France affiche un net excédent commercial, le pays affiche une balance commerciale déficitaire pour les produits de la pêche et de l'aquaculture. Il s'élevait à 3,6 milliards d'euros en 2014 constate une étude de l'Insee, contre 2,2 milliards d'euros en 2004, ce qui représente une augmentation de 63% !

De nombreux éléments permettent d'expliquer cette dégradation des comptes.

Alors que la consommation des ménages se stabilise à 2,2 millions de tonnes en équivalent poids vif, avec une consommation par tête de l'ordre de 35 kg/an/habitant - soit l'une des plus élevée d'Europe, la moyenne s'élevant à 23 kilos, la production française des produits de la pêche et de l'aquaculture recule tendanciellement de 2,1 % par an depuis 2003 constate la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

C'est notamment le cas de la pêche de capture qui représente les deux tiers de la production nationale, mais aussi de l'aquaculture, qui représente l'autre tiers. De fait, parce que la production couvre seulement le tiers de la consommation, les importations en valeur progressent en moyenne de 3,8 % par an pour s'élever à 4,9 milliards d'euros en 2014 alors que, sans surprise, les exportations ont stagné à 1,2 milliard d'euros. Selon le rapport « Fish dependence » de la New economic foundation, un think tank britannique, la France cesse d'être autosuffisante dans ce domaine à partir du 25 mai. Elle n'est pas le seul pays européen dans ce cas ; L'autosuffisance prend fin le 27 avril au Portugal et le 9 mai en Espagne.

Deuxième point, si les volumes importés restent stables (+0,1 % par an) et ceux exportés se contractent (-0,8 %), les prix grimpent en flèche en raison du déséquilibre entre " d'une part, une offre concurrencée par des pays tiers et freinée par certaines contraintes (existence de quotas de pêche, normes environnementales et sanitaires limitant le développement de l'aquaculture, etc.), et d'autre part une demande mondiale en hausse ", observent les Douanes, qui évoquent la consommation croissante dans les pays émergents et les nouveaux modes alimentaires.

La flotte de pêche se réduit

Le boom de la consommation de sushis et de sashimis est-elle en cause ? Toujours est-il que cette détérioration du solde porte essentiellement sur trois espèces, le saumon, le thon et les crevettes. Ces espèces, qui sont les plus échangées, représentent la moitié des importations et expliquent les trois quarts de la détérioration du solde de la pêche et de l'aquaculture entre 2004 et 2014 estiment les Douanes.

Quant à l'impact des quotas de pêches imposés par l'Union européenne pour éviter l'épuisement des stocks, il ne peut être ignoré. Ils ont conduit à la chute continue des bâtiments de la flotte de pêche depuis 1995. En 2013, la France comptait 4.537 navires contre 6.593 en 1995, soit une baisse de 31%.

Le déficit de la balance commerciale se creuse surtout sur 4 espèces : saumon, thon, crevette et cabillaud...

Source : Insee - Pêche - Aquaculture

Déficit croissant des produits de la pêche et de l’aquaculture

douane.gouv.fr - Etudes et éclairages – juillet 2015

Cliquer ici pour télécharger l'étude des Douanes

Lire aussi RPA :Ces poissons "made in France" qui plombe la balance commerciale de la France

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 13 Juillet 2015

Record battu à Sanary avec un Thon rouge de 216 kg

C'est en relevant ses palangres du "Tournevire" que Bruno Irailles a été stupéfait. Un thon rouge de 216 Kilos. Un record pour les pêcheurs de Sanary!

Source : Ouest Var par L.Martial, le 11 juillet 2015

Soumis à règlementation, la pesée s'effectue sous le contrôle des Gendarmes. (Brigade Sécurité du Littoral)

Hier, en fin d'après midi, et au large de Sanary, Bruno Irailles Pêcheur professionnel à la prud'homie de Sanary a relevé ses palangres à 30 milles au large de Sanary. Sur l'une d'elles il y avait un thon rouge comme il n'en avait jamais pêché à ce jour.

Avisée, la Brigade de Gendarmerie de Toulon (Brigade de Sécurité du Littoral) s'est rendue ce matin sur le quai du port pour le contrôle et la pesée. C'est non sans mal que le thon d'une longueur de 2,45 mètres a été accroché sur le portique arrière du bateau; la balance électronique accusait 216 kilos! Après le baguage, les gendarmes ont donné l'accord pour la vente. Vendu à un mareyeur de Sète et destiné à la restauration, c'est en camion réfrigéré que le Thonidé est parti "sous bonne glace".

Une pêche réglementée...

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 12 Juillet 2015

Parc marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des pertuis picto-charentais

5 candidats à la présidence du parc naturel marin : A droite, 4 charentais-maritime... A gauche, 1 girondin (mais à droite sur l'illustration) ! Aucun vendéen...

Ils étaient cinq sur la ligne de départ : quatre Charentais aux couleurs des Républicains et un Girondin portant la casaque rose du Parti socialiste. Et que croyez-vous qu'il arriva ?

Coup de Jarnac sur l'Hippodrome de Châtelaillon-plage !

Info course : Prix du "Parc marin des pertuis"

Quinté+ : 1 poulain girondin face à 4 pur-sang charentais !

Contre tous les pronostics, le poulain de Ségolène Royal a gagné ! Pourtant au départ, il n'avait pas la cote : à 4 contre 1, il ne partait pas gagnant en terre charentaise... Un final à couper le souffle... Malgré un bon virage, le maire de Châtellaillon n'a pas résisté au retour du député et maire de Saint-Caprais-de-Blaye... Dans la dernière ligne droite, les 4 charentais se sont révélés de vrais tocards !

Ils étaient cinq sur la ligne de départ : quatre Charentais aux couleurs des Républicains et un Girondin portant la casaque rose du Parti socialiste. Et que croyez-vous qu'il arriva ?

Coup de Jarnac sur l'Hippodrome de Châtelaillon-plage !

Info course : Prix du "Parc marin des pertuis"

Quinté+ : 1 poulain girondin face à 4 pur-sang charentais !

Contre tous les pronostics, le poulain de Ségolène Royal a gagné ! Pourtant au départ, il n'avait pas la cote : à 4 contre 1, il ne partait pas gagnant en terre charentaise... Un final à couper le souffle... Malgré un bon virage, le maire de Châtellaillon n'a pas résisté au retour du député et maire de Saint-Caprais-de-Blaye... Dans la dernière ligne droite, les 4 charentais se sont révélés de vrais tocards !

Résultats des courses dans Sud Ouest

Et que croyez-vous qu'il arriva ? C'est le Girondin qui l'emporta ! Philippe Plisson, député et maire de Saint-Caprais-de-Blaye, a été élu président du Parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des pertuis. Les membres du conseil de gestion l'ont choisi au second tour de scrutin par 27 voix contre 20 à Jean-Louis Léonard, maire de Châtelaillon-Plage (LR). Venue clore les travaux, la ministre de l'Écologie, Ségolène Royal, s'est voulue œcuménique : « Les défis environnementaux qui nous attendent se moquent des clivages partisans. »

Et que croyez-vous qu'il arriva ? C'est le Girondin qui l'emporta ! Philippe Plisson, député et maire de Saint-Caprais-de-Blaye, a été élu président du Parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des pertuis. Les membres du conseil de gestion l'ont choisi au second tour de scrutin par 27 voix contre 20 à Jean-Louis Léonard, maire de Châtelaillon-Plage (LR). Venue clore les travaux, la ministre de l'Écologie, Ségolène Royal, s'est voulue œcuménique : « Les défis environnementaux qui nous attendent se moquent des clivages partisans. »

Installation du conseil de gestion du parc marin

Web TV Info Charente Maritime

Un long entretien avec Philippe Plisson, premier président du parc marin

Philippe Plisson, président du parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et des pertuis charentais

Ce matin avait lieu à La Rochelle l'élection du 1er président du nouveau parc naturel marin de l'estuaire de la gironde et de la mer des Pertuis. Une élection qui a précédé la venue de Ségolène Royal. La ministre de l'écologie a donné la feuille de route de cette nouvelle entité.

Source : France 3 Poitou-CharentesPar François Gibert Publié le 11/07/2015

Le plus grand parc naturel marin de métropole

Le Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis est le septième parc naturel marin français. Il a été créé le 4 avril 2015 par décret du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie.

Ce Parc naturel marin couvre 6 500 km² d’espace marin sur la façade atlantique. Il s’étend sur environ 800 km de côtes sur trois départements (Vendée, Charente-Maritime, Gironde).

A l’est du golfe de Gascogne, le Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis s’étend de l’embouchure du Payré en Vendée au nord, à la pointe de la Négade au sud.

Il inclut l’ensemble des Pertuis (les espaces marins entre les îles de Ré et d’Oléron et le continent) ainsi que les estuaires du Payré, du Lay, de la Sèvre Niortaise, de la Charente, de la Seudre et de la Gironde jusqu’au bec d’Ambès.

Au large, il s’étend jusqu’à 50 m de fonds.

Le Parc comprend la totalité d’un vaste site Natura 2000 désigné au titre de la directive « Habitats » et plus de la moitié du site désigné au titre de la directive « Oiseaux ». La gestion de ces sites Natura 2000 sera confiée au Parc naturel marin, afin de ne pas multiplier les structures et assurer la cohérence des objectifs et des actions.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 11 Juillet 2015

Les pêcheurs varois déballent leurs poissons frais

Les pêcheurs varois déballent leurs poissons frais

Copie d'écran du portail du Comité départemental des pêche du Var : La Mer et le Var

Ils sont extra-frais, leurs poissons ! Rougets, rascasses, daurades, maquereaux , espadons, dentis, etc.: il y en pour tous les goûts et à tous les prix chez les pêcheurs varois.

La pêche dans le Var demeure une activité artisanale. Ce sont quotidiennement 150 pêcheurs qui vivent réellement de leur métier dans le département. Et 70 % de leurs produits sont vendus directement sur les quais des ports, à la descente des bateaux.

En cette période estivale où la mer offre un choix abondant d’espèces de poissons, le Comité départemental des pêches maritimes et élevages marins (CPPMEM) et le Comité régional (CRPMEM) espèrent faire mieux faire connaître le métier des pêcheurs artisanaux.

Pour plus d'informations dans Var Matin

Pour plus d'informations dans Var Matin

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 10 Juillet 2015

Economie Bleue : Une proposition de loi pour relancer le secteur maritime

La présente proposition de loi s’inscrit dans un mouvement, plus que jamais nécessaire, de refondation de notre politique maritime. Dans ce domaine, la France dispose d’une kyrielle d’atouts et doit désormais se tourner résolument vers la mer pour assumer enfin son moi maritime.

Suite au rapport « Osons la Mer » que j’ai remis au Premier ministre en 2013, j’ai déposé aujourd’hui à l’Assemblée...

Posted by Arnaud Leroy on jeudi 9 juillet 2015

Pour accéder à la Proposition de loi pour l’économie bleue du député PS Arnaud Leroy

Ce texte constitue ainsi une étape et sera suivi d’autres initiatives du même type. Son objectif est de contribuer à l’amélioration de la compétitivité des entreprises concernées mais aussi à la simplification et la modernisation de l’ensemble du dispositif législatif concernant les activités maritimes au sens le plus large de celles-ci. Au cours de la préparation de ce texte, tous les acteurs du monde maritime ont pu exprimer leurs attentes lors des nombreuses rencontres organisées sur le thème de la « Croissance bleue ». Il a été également tenu compte du rapport « Osons la Mer » rendu par Arnaud Leroy le 13 novembre 2013. Les administrations maritimes, pour celles qui l’ont souhaité, ont aussi pu transmettre leurs propres propositions au regard de l’intérêt qu’il y avait à les insérer dans un texte fédérateur....

Les pêches maritimes et les élevages marins sont traités par l’article 14 relatif à la pêche professionnelle à pied, aux sociétés de pêche artisanale et au statut des gardes-jurés.

La conchyliculture et les autres cultures marines relèvent des articles 13 à 15 qui traitent principalement de la reconnaissance de ces activités dans le code rural et de la pêche maritime mais aussi dans le code de l’environnement. Au regard de ce dernier, les problématiques traitées à l’article 18 sont celles de la qualité des eaux, essentielle pour les cultures marines mais aussi de la prise en compte des zones conchylicoles en tant que zones humides au titre de leur biodiversité.

Dans les secteurs de la pêche, des élevages marins, de la conchyliculture et des cultures marines, la présente proposition comprend également dans son article 16 des demandes de rapports complémentaires. Ils devront traiter de l’impact des pêches récréatives sur l’estran comme en mer, de la diversification dans le tourisme des marins-pêcheurs. Une série de modifications du code monétaire et financier viennent moderniser le régime du crédit maritime à l’article 21.

Les articles 5 à 8 traitent des gens de mer. Ils visent, pour l’essentiel, à augmenter leur employabilité. Vingt articles du code des transports sont concernés. Il s’agit ici de redéfinir les entreprises employant des gens de mer et de revoir la catégorisation de ces derniers entre non marins et marins. L’importance de la liste d’équipage certifiant la présence à bord des personnes prévues au rôle y est soulignée. S’y ajoutent deux dispositions : l’une étendant la protection sociale des marins aux pêcheurs à pied ; l’autre exonérant les marins du commerce de certaines cotisations sociales. Face à la concurrence des navires battant notamment pavillon d’États membres de l’Union européenne, ces évolutions sont devenues indispensables.

L’article 2 est consacré à la rénovation des titres de navigation et notamment du rôle. Il propose des modalités d’évolution du rôle qui ne connaissait jusqu’ici qu’une seule forme légale, le « rôle d’équipage » valant également titre de perception des cotisations sociales. L’évolution proposée permet un rattachement plus direct à l’entreprise et un détachement par rapport aux cotisations ENIM. L’employabilité du navigant français s’en trouvera ainsi améliorée. De cette évolution vers une notion plus générique du rôle, auquel serait annexée la liste d’équipage, découlera la nécessité de modifier la lettre de quelques autres articles de l’actuel code des transports.

Aujourd’hui, les énergies renouvelables sont en plein développement. Celui-ci demande et demandera encore des ajustements législatifs. L’article 19 vise à faciliter l’assurance des installations d’énergie renouvelables.

La création d’une flotte stratégique est prévue par l’article 17 qui stipule que les navires battant pavillon français peuvent être affectés à une flotte à caractère stratégique. Cette disposition permet ainsi d’assurer en temps de crise la sécurité des approvisionnements de toute nature et complète les moyens des forces armées en tant que de besoin. Au regard des situations de crise quasi-permanente que le monde actuel traverse, cette initiative doit être sérieusement considérée.

La simplification et l’allègement des procédures maritimes sont traités par l’article 11 qui demande au Gouvernement de transmettre au Parlement dans les six mois et dix-huit mois suivant la promulgation de la présente proposition un ensemble de cinq études et rapports sur ces sujets.

Au cours des travaux préparatoires à l’établissement de ce texte les professionnels consultés ont souvent fait part de leurs préoccupations en ce qui concerne la dispersion de la gouvernance du secteur maritime, excessive à leurs yeux. Il serait bon d’y mettre fin. L’article 23 souligne donc la nécessité de rassembler en un seul code de la mer l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires concernant les activités maritimes.

Economie Bleue : Arnaud Leroy dépose une proposition de loi qui détone

Comme il l’avait promis, le député PS Arnaud Leroy a déposé ce 9 juillet à l’Assemblée nationale une proposition de loi sur l’économie bleue cosignée par les députés PS membres de la commission du développement durable dont le président du groupe socialiste Bruno Le Roux. Elle ouvre notamment le Rif à la grande pêche et aux lignes passagers internationales, propose de nouvelles exonérations de charges et va dans le sens des manutentionnaires pour créer un comité des investisseurs dans les ports.

Source : Le Marin

Source : Le Marin

Ce texte doit être examiné avant la fin de l’année à l’Assemblée nationale. Il couvre l’ensemble des secteurs de l’économie maritime et, selon Arnaud Leroy, « comporte des mesures qui permettront de simplifier, faciliter la relance et le développement de la pêche, énergie marine renouvelable, transport maritime, portuaire, aquaculture, conchyliculture ».

Une revue générale des textes législatifs, non exhaustive cependant, a permis, dans dix codes différents, de repérer de très nombreux points de simplification et d’amélioration, indique la présentation du texte avec deux sujets essentiels : « La compétitivité des entreprises maritimes françaises et l’employabilité des gens de mer tous secteurs confondus. »

Code des transports....

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 9 Juillet 2015

Attaque en règle contre les derniers armements industriels français avec en arrière-plan la guerre des GMS...

Intermarché menace de mort deux poissons

Par Fabrice Nicolino

Deux poissons des grands fonds entrent dans la liste rouge des espèces en voie de disparition. Les vingt-trois chalutiers d’Intermarché continuent pourtant de les traquer. Un peu comme si l’on essayait de flinguer les derniers pandas.

Source : Charlie Hebdo dans Altermonde-sans-frontières

Attention, Charlie ne fournit pas de sacs vomitoires. On y va : même la pub ne veut pas d’Intermarché, malgré un chiffre d’affaires de 21,6 milliards d’euros. En 2011, le groupe dit des Mousquetaires – 1 800 magasins – lance une campagne publicitaire qui fait honneur à l’industrie du mensonge. On y voit des chalutiers racler les grands fonds océaniques pour en rapporter de beaux filets de poisson « durables », forcément durables. Intermarché, selon la fable servie ad nauseam, « joue un rôle déterminant dans (…) la préservation et le renouvellement des ressources marines ».

C’est si gonflé que le très conciliant Jury de déontologie publicitaire condamne symboliquement Intermarché, notant au passage que les filous utilisent un logo très – trop – proche de celui d’un label indépendant, MSC, censé certifier une pêche respectueuse des écosystèmes. Claire Nouvian, qui a créé en 2004 la vigoureuse association Bloom, profite de l’occasion pour rappeler une évidence : la pêche dans les grands fonds marins – jusqu’à 1 800 mètres de profondeur, grâce à de nouveaux chaluts – est un massacre inouï, qui détruit des espèces aussi rares que fragiles. Les poissons ramenés à la surface, notamment la lingue bleue, le grenadier de roche ou le sabre noir, se reproduisent plus lentement et, d’une manière générale, sont moins résilients que les poissons de surface.

Le temps passe. Il faut comprendre Intermarché, les gars et les filles. À la fin des années 1980, la pêche industrielle française a tellement salopé les deux cents premiers mètres de profondeur qu’il faut bien aller chercher ailleurs. Les grands chalutiers de Boulogne, Lorient et Concarneau s’équipent de nouvelles machines de destruction massive. Parallèlement, Intermarché va s’imposer peu à peu comme le premier armateur français de pêche fraîche. Au total, vingt-trois navires portent les glorieuses couleurs, qui se lancent à corps perdu dans le chalutage des grands fonds.

Royal, ministre farceuse

Bloom, association très écoutée, multiplie les alertes et accule Intermarché, qui tente de reprendre la main en promettant la lune. Ce que les communicants appellent la lune : à partir du 1er janvier 2015, les pêcheurs d’Intermarché s’engagent à ne plus chaluter en dessous de 800 mètres de profondeur. C’est une promesse très plaisante, car un poisson comme le grenadier de roche est ce qu’on appelle un migrateur vertical. Il passe ses nuits sur le plancher océanique et remonte dans la journée sur plus de 1 000 mètres pour se nourrir. Les bancs principaux se trouvent à partir de 400 mètres de profondeur. Et c’est évidemment dans cette manne toute provisoire que piochent les filets. Est-ce à dire que l’engagement d’Intermarché est une foutaise ? Charlie n’oserait pas.

Mais le dossier vient brutalement de s’alourdir avec une publication de la Commission européenne préparée par une palanquée de scientifiques. [1] Depuis le 20 juin, le grenadier de roche est considéré officiellement – en Europe – comme une espèce en voie de disparition. Et la lingue bleue comme vulnérable, c’est-à-dire confrontée à un risque d’extinction. Autrement exprimé, Intermarché pêche massivement deux espèces qui sont en train de mourir. Un peu, ainsi que l’exprime Claire Nouvian, de Bloom, comme si on avait le droit de chasser le rarissime grand panda. « Ces nouveaux éléments, dit-elle, portent un coup de grâce aux pêcheries profondes, déjà condamnées par les chercheurs comme étant les pêches les plus destructrices de l’Histoire. »

Au fait, quel ministère s’occupe de la pêche, chez nous ? Depuis 2012, celui de l’Écologie. Donc Royal, qui n’est plus à une farce près. En octobre 2014, elle poste sur Twitter ces mots : « Il faut arrêter le chalutage en eau profonde, c’est clair. » Et puis, comme pour le Nutella, elle se reprend. Le mois suivant, elle devient la marraine du lobby de la pêche profonde, Blue Fish. Intermarché en fait partie, évidemment. Extrait de la de la dernière pub : « Je suis un bon poisson pas cher pêché en mer par l’un des vingt-trois bateaux Intermarché. »

Fabrice Nicolino

Charlie Hebdo N° 1197 du 1er juillet 2015

[1] ec.europa.eu

INTOX Enquête sur les lobbies de la pêche industrielle

BLOOM Association

*** AU PROGRAMME DE CE « HOUSE OF CARDS » DE LA PÊCHE PROFONDE : TRAHISONS, MENSONGES ET MANIPULATIONS AU CŒUR DES INSTITUTIONS POLITIQUES ***

Plongez au coeur des stratagèmes utilisés par les lobbies français de la pêche industrielle pour faire dérailler un règlement européen. 49 minutes pour tout savoir sur le bras de fer de BLOOM contre le front uni de ces lobbies industriels, du gouvernement français, de la recherche d’Etat et de certains élus locaux. Un combat dont il est important de discerner les rouages pour comprendre le fonctionnement actuel de notre "démocratie" !

L’interdiction du chalutage profond au niveau européen aurait pourtant un impact mondial pour la protection du plus grand biotope de la planète : les océans profonds.

Tous les thons méritent une relation durable

En effet, les DCP attirent les thons comme un aimant. Mais ils ne sont pas les seuls à subir cette attraction. Les requins soyeux, les tortues olivâtres, et bien d’autres, se retrouvent autour du DCP, puis pris dans les filets de thoniers senneurs qui finiront par les rejeter à la mer.

![]()

(Boursier.com) — Carrefour poursuit son engagement en matière de pêche durable en proposant un thon issu de la pêche à la canne. L'enseigne lance dans ses magasins Carrefour et Carrefour Market deux références de thon -albacore et listao- en conserve issu de la pêche à la canne.

Dispositifs de concentration de poissons, diminution inquiétante des stocks… les thons tropicaux souffrent des pratiques destructrices de la pêche industrielle.

Source : Greenpeace France

Source : Greenpeace France

Presque un an après notre campagne sur Petit Navire – MW Brands, nous ne souhaitons pas en rester là. Les marques de thon en boîte, dont les marques de distributeurs, ont un rôle important à jouer pour protéger les océans et soutenir une pêche durable. Elles peuvent et doivent intégrer des exigences environnementales et sociales ambitieuses dans les cahiers des charges qu’elles transmettent à leurs fournisseurs.

Pour cela, elles ont plus que jamais besoin de conseils.

Tous les thons méritent une relation durable

Afin de les conseiller, Cupithon, un thon albacore spécialisé dans le conseil relationnel auprès de l’industrie thonière, les guidera tout au long du mois de juillet.

Conseil n°1 : réduire l’impact environnemental de la pêche thonière

La pêche thonière industrielle utilisant des DCP génère chaque année 100 000 tonnes de rejet, alors que d’autres modes de pêche respectueux des océans et de leurs ressources existent. La pêche à la canne ou la pêche à la senne sur bancs libres (sans DCP) sont des alternatives qui permettent de préserver la durabilité des stocks. La pêche à la canne est une technique sélective et n’engendre pas de prise accessoire d’espèces non visées comme les requins. Elle créé plus d’emplois par tonne de thons pêchés que la pêche à la senne. La pêche à la senne sur bancs libres évite la prise de thons juvéniles.

En effet, les DCP attirent les thons comme un aimant. Mais ils ne sont pas les seuls à subir cette attraction. Les requins soyeux, les tortues olivâtres, et bien d’autres, se retrouvent autour du DCP, puis pris dans les filets de thoniers senneurs qui finiront par les rejeter à la mer.

Aux côtés de Cupithon, VOUS pouvez agir en appelant les marques de thon en boîte afin de vous assurer qu’elles respectent ces conseils.

Carrefour : s'engage pour une pêche responsable en proposant du thon pêché à la canne

Illustration : Copie d'écran LSA : Carrefour opte pour le thon pêché à la canne

(Boursier.com) — Carrefour poursuit son engagement en matière de pêche durable en proposant un thon issu de la pêche à la canne. L'enseigne lance dans ses magasins Carrefour et Carrefour Market deux références de thon -albacore et listao- en conserve issu de la pêche à la canne.

Cette technique de pêche sélective, permet de limiter la prise d'espèces non ciblées, et contribue à préserver la biodiversité. "Avec ces nouvelles références, Carrefour poursuit ses engagements en faveur de la pêche responsable", indique le groupe. Source : Boursier.com

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 6 Juillet 2015

Les mers européennes ni "propres" ni "en bonne santé"

L’agence européenne de l’environnement dresse un constat sévère sur l’état des eaux côtières en Europe. La pollution terrestre, la surpêche, l’exploitation du littoral sont dénoncés.

Cliquer Ici pour télécharger le rapport de l'Agence européenne de l'environnement "State of Europe's seas"

Cliquer Ici pour télécharger le rapport de l'Agence européenne de l'environnement "State of Europe's seas"

Source : Sciences et avenir Par Loïc Chauveau

CONSTAT. En 2008, la directive cadre sur la stratégie marine de l’Union européenne se donnait trois buts essentiels : avoir des zones côtières "productives", "propres" et "en bonne santé". 7 ans plus tard, le rapport de l’agence européenne de l’environnement dresse un constat sévère sur l’efficacité de la politique européenne sur ses treize zones marines, de la mer de Barents au nord de la Norvège à la mer Egée et la mer Noire. Si ces étendues sont encore productives, elles ne peuvent être considérées ni en bonne santé, ni propres. La première cause, c’est le voisinage étroit des hommes avec ces milieux fragiles. En 2011, note le rapport, 206 millions d’Européens vivaient dans des régions côtières, mais en incluant les populations vivant près des rivières et fleuves, ce sont près de 660 millions de personnes vivant dans et hors de l’Union qui influent sur la qualité des eaux littorales à travers les dépôts de détritus, les déversements d’eaux usées, les rejets d’azote et de phosphore.

Des mers riches trop exploitées

SURPÊCHE. La productivité des zones marines reste importante. Les usages sont très nombreux : extractions de sables et de matières premières, plateformes pétrolières, éoliennes offshore, pêche, activités de tourisme (baignades, voile). Il faut y ajouter des services globaux comme la captation des gaz à effet de serre, les océans absorbant 30% du CO2 émis en excès par l’homme. Les mers rendent donc d’énormes services qui sont menacés par une exploitation excessive. Le cas de la surpêche est aujourd’hui bien connu. 58% des stocks commerciaux de poissons ne sont pas dans un état environnemental qualifié de "bon" alors que 40% des prises de bateaux européens restent mal évaluées. Malgré une politique commune de pêche fonctionnant sur un système de quotas destinés à préserver la ressource, la surpêche continue à vider des mers qui sont pourtant riches de plus de 660 espèces de poissons. Sur les 363 espèces de poissons dont le nombre est évaluée par les Etats membres, 21% sont considérés en bonne santé, 26% sont défaillants, et le reste est inconnu. Conséquence : le total des prises des pêcheries européennes décline depuis le début du siècle et l’Union européenne dépend de plus en plus d’importation de poissons d’autres régions du monde. Les 28 Etats membres importent ainsi pour 5,6 millions de tonnes de produits de la mer tous les ans.

Préserver les écosystèmes rapporte

En matière de biodiversité, les écologues distinguent 9 habitats marins différents (vasières, herbiers, canyons sous-marins, etc.). L’évaluation de ces milieux entre 2001 et 2006 indiquait que 9% seulement de ces habitats étaient en bonne condition écologique et 40% en situation défavorable. La situation s'est depuis dégradée puisque l’évaluation 2007-2012 ne donne pas de changement pour les milieux en bonne santé, mais révèle que désormais c’est 66% des habitats qui ne sont pas en bonne condition environnementale. Le rapport pointe le lien entre la qualité des habitats marins et l’état de la ressource de pêche. Ainsi, les herbiers de posidonies de Méditerranée qui servent de nurserie pour bon nombre d’espèces de poissons, contribuent pour 4% à la valeur commerciale des débarquements de poissons, soit une somme de 78 millions d’euros. Pour stopper ces tendances délétères, l’Union européenne prône une approche écosystémique des milieux marins. Les activités humaines doivent s’avérer compatibles avec une gestion environnementale qui assure le maintien voire l’amélioration des biens et services issus de la mer pour les léguer aux générations futures. Ce que proclame le rapport de l’agence, c’est que ce n’est pas aujourd’hui le chemin emprunté.

Lire aussi dans Actu-environnement :Les mers européennes sont encore loin du bon état écologique

Lire aussi dans Actu-environnement :Les mers européennes sont encore loin du bon état écologique

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Attention, entrer en contact avec un phoque peut être risqué. Pour la santé et le porte-monnaie...

"Des phoques ?". Oui, des phoques.

Il y a le(s) désormais célèbre(s) : "Phoque You" et "Phoque Off" (qui seraient en réalité le même animal familier des surfeurs). Mais il ne serait pas seul. L'observatoire rochelais Pelagis, qui étudie les mammifères marins, "suspecte la présence de quelques autres individus" dans les Landes et en Gironde.

Source : Sud Ouest

Source : Sud Ouest

Une présence qui n'est pas sans danger, alerte la préfecture de Gironde qui a lancé à partir de juin une campagne d'information à destination des vacanciers.

Depuis plusieurs mois, "il y aurait eu une dizaine d'interactions problématiques" avec des humains, à savoir des "morsures avec de faibles lésions ou des déchirements de combinaison" de surfeurs, explique ainsi Willy Dabin de l'observatoire rochelais. "Mais ce ne sont pas des agressions : nous sommes en face d'ados joueurs, qui commencent à avoir des comportements sexuels", poursuit-il. Selon lui, ces animaux sont dans une "période transitoire", et devraient rejoindre leurs congénères au large d'ici un an.

Risques de maladie et d'amende

Dans le cadre de cette campagne de prévention, des fiches détaillant les maladies pouvant être potentiellement transmises à l'homme ont été envoyées aux centres de secours et aux établissements de santé (CHU, SAMU...).

Les mammifères marins peuvent être porteurs de germes qui se transmettent à l'être humain. La plupart des phoques adultes sont notamment porteurs de mycoplasmes, qui peuvent provoquer la gangrène. Et les jeunes peuvent transmettre la brucellose, qui peut causer des complications sévères.

Ainsi, il est préconisé de se tenir à une distance de 50 mètres des animaux lorsqu'il sont sur la plage, car sur terre l'animal "peut gagner une dizaine de mètres sur vous assez rapidement", indique Willy Dabin. Lorsqu'un animal est signalé dans l'eau, il est recommandé aux baigneurs d'en sortir.

Parallèlement, les touristes qui s'approcheraient trop près des phoques pourront être verbalisés, en vertu d'un arrêté du 1er juillet 2011, car "les phoques restent des animaux protégés", rappelle la préfecture.

Etaples / Pas-de-Calais

Maréis - Centre de découverte de la pêche en mer

Pour plus d'informations : Maréis

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Etaples / Pas-de-Calais

Maréis - Centre de découverte de la pêche en mer

Pour plus d'informations : Maréis

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Guide Poisson Seaweb sur Ulule

Seaweb a le plaisir de vous informer que l'édition 2015 du Guide des espèces à l’usage des professionnels, intégrant...

Posted by SeaWeb Europe on lundi 6 juillet 2015

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 3 juillet 2015

Après avoir mené campagne contre les subventions européennes à la pêche (synonyme de surpêche)

Régionales : la tête de liste écologiste propose que la Région achète les bateaux de pêche

La tête de liste d’Europe Écologie – Les Verts pour les élections régionales s’est déplacée à Boulogne cette semaine. Une journée orientée autour de la thématique de l’agriculture et de la pêche.

Source : La Voix du Nord par Céline Rudz

Sandrine Rousseau est allée à la rencontre des pêcheurs et agriculteurs boulonnais. « Il y a énormément de personnes qui impulsent des projets, inventent pour le futur… On sent parfois une résistance au changement, bien sûr, mais aussi un bouillonnement. Notre idée, c’est de prendre toutes les bonnes initiatives partout où elles se trouvent. Ça me donne de l’énergie et une envie folle de faire bouger cette région ! »

La candidate imagine déjà « un avenir où l’on retrouve de la fierté. On a une région particulière, pas question de plaquer un programme national ».

Sensible aux « aspects sociaux et environnementaux » liés à la pêche, l’actuelle vice-présidente du conseil régional réfléchit à des « innovations qui permettraient de réduire les charges, en baissant la part du gazole tout en préservant les emplois. C’est le moment de lancer un grand plan de renouvellement de la flotte. On pourrait imaginer que la Région achète des bateaux et que les pêcheurs les remboursent plus tard via un système de leasing ».

Côté agriculture, « nous sommes la région qui a le moins de terres en bio, rappelle Sandrine Rousseau. Alors que la culture bio permet de préserver les sols, le paysage, les revenus des agriculteurs, le tourisme… »

Des emplois durables, pas à temps partiel

Parmi les autres priorités de la tête de liste, la santé – « nos indicateurs sont dramatiques, c’est lié à la fois aux comportements individuels et à la qualité de vie et de l’environnement » ; l’emploi – « pas quelques heures par semaine, mais des emplois durables » ; l’accès aux services et le développement du territoire - « il faut soutenir les transports collectifs ; faciliter l’accès aux études… » - ; ou encore la culture.

« Des structures qui créent de la vie, comme le Festival de la Côte d’Opale, ne doivent pas subir des baisses de budget ».

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 2 Juillet 2015

Les priorités de la Présidence luxembourgeoise

Présidence luxembourgeoise : "Une Union pour les citoyens"

Le 1 juillet 2015, le Grand-Duché de Luxembourg a pris la Présidence du Conseil de l’Union européenne... Pour fêter cet évènement, les autorités luxembourgeoises organisent un "Pique-nique européen" qui se déroulera le vendredi 3 juillet 2015 de 16 heures à minuit sur la place d’Armes de la Ville de Luxembourg ainsi que devant la Maison de l’Europe, dans la rue du Curé, dans la rue des Capucins et sur la place du Théâtre... Pour plus d'informations sur les festivités : Lancement officiel de la Présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne

Les priorités de la Présidence luxembourgeoise

Le premier jour de la douzième Présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne (UE), Nicolas Schmit, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, s’est rendu à Bruxelles afin de présenter les priorités de la Présidence lors de l’ouverture de la session plénière du Comité économique et social européen (CESE).

En guise d’introduction, le ministre a indiqué que le Luxembourg prenait la Présidence à un "moment critique pour l’Union", où la croissance est certes en train de reprendre, mais où elle est fragile et peut subir des chocs internes et externes. "La crise sociale est encore présente en Europe [et] il faut la prendre à bras le corps". "L’Europe ne peut pas être associée aux notions de désespoir, d’échec et de désunion", a-t-il encore dit.

Le ministre, qui exclut la possibilité d’une "Europe qui en cours de route perde un Etat", estime qu’il faut aujourd’hui "se reconcentrer sur l’essentiel, sur ce qui nous unit". "L’Europe n’a pas été construite pour punir mais c’est un formidable projet où tous les Etats membres dialoguent et travaillent ensemble", a rappelé Nicolas Schmit, tout en appelant à "retrouver un nouvel élan" en Europe... Suite

Illustration : Politique Commune de la Pêche sur Google images

Les priorités dans le domaine de la politique de la pêche...

Le principe de durabilité dominera l’action de la Présidence luxembourgeoise dans le domaine de la politique de la pêche. En effet, elle s’efforcera de renforcer la nouvelle approche, axée sur la durabilité, en veillant à ce que le principe du rendement maximum durable soit dans la mesure du possible à la base des décisions sur les possibilités de pêche (TAC et quotas) pour 2016. Une discussion approfondie sur les données scientifiques relatives à la situation des stocks de poissons devrait permettre une prise de décision raisonnée et transparente.

La Présidence luxembourgeoise essaiera également de parvenir à un accord sur le dossier de la pêche en eaux profondes, garantissant l’exploitation durable de ces stocks de poissons. Par ailleurs, les notions de simplification et d’équilibre des compétences institutionnelles devront être mises en œuvre dans les négociations sur le plan de gestion pluriannuel des pêcheries pour la Baltique, pour les décisions sur l’alignement de l’acquis communautaire sur le Traité de Lisbonne, notamment dans les dossiers de la pêche illégale et non réglementée ou de la reconstitution des stocks d’anguilles européennes...

Promouvoir une démarche de développement durable

Une croissance économique durable et au service du citoyen ne peut aller de pair qu’avec la plus haute ambition environnementale. La Présidence luxembourgeoise s’efforcera d’accélérer la transition vers une économie verte à faibles émissions de gaz à effet de serre en créant les dynamiques nécessaires à l’émergence d’une société sûre et durable. Elle promouvra aussi une économie innovante, circulaire et compétitive, sobre en énergie, préservant la biodiversité et les ressources naturelles, évitant le gaspillage et favorisant le recyclage au meilleur coût.

Cette ambition indispensable guidera la Présidence dans les dossiers législatifs en cours, tels que ceux relatifs à la qualité de l’air ou à la réduction des émissions de CO2.

La Présidence luxembourgeoise s’engagera fermement en faveur d’une meilleure qualité de l’air, notamment dans le cadre de la révision de la directive fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (NEC). En cas de besoin, elle cherchera un accord sur la directive relative aux installations de combustion de taille moyenne (medium combustion plants, MCP), de même que sur la proposition de directive sur la réduction des émissions polluantes des véhicules routiers (Euro 5/6).

Une des pierres angulaires de la stratégie contre le changement climatique sera indubitablement le Système d’Échange de Quotas d’Émission (SEQE), l’instrument phare de la politique de l’Union européenne visant la réduction des émissions de dioxyde de carbone et la surveillance des marchés du carbone. La Présidence luxembourgeoise entamera les travaux sur la proposition de réforme du SEQE attendue en début de la Présidence et après l’accord sur le mécanisme de réserve de stabilité des marchés (MSR).

La stratégie européenne sur la biodiversité, essentielle pour le maintien du bien-être environnemental en Europe, fera l’objet d’une révision à mi-parcours au second semestre 2015. En garantissant des standards de protection communs au niveau des ressources naturelles dans le marché intérieur de l’UE, elle établit des conditions favorables pour un développement économique durable. La Présidence luxembourgeoise procédera à un examen détaillé des résultats et proposera l’adoption de conclusions du Conseil à ce sujet...

Cette exigence de durabilité sera également au centre de l’action de la Présidence en vue des diverses échéances internationales qui domineront l’agenda global en matière de développement durable, qu’il s’agisse du Sommet spécial pour le développement durable en septembre à New York ou de la 21ème Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP21) en décembre à Paris.

L’accord sur l’élaboration d’un ensemble d’objectifs pour le développement durable (ODD), conclu lors de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable en juin 2012 (Rio +20), constitue l’outil pour la poursuite de l’action ciblée et cohérente en matière de développement durable et définira l’agenda du développement pour les quinze années à venir et succèdera aux huit objectifs du millénaire pour le développement qui ont été adoptés en 2000, tout en y intégrant les trois dimensions du développement durable.

Les résultats de la troisième Conférence internationale sur le financement pour le développement à Addis-Abeba (juillet 2015) devront fournir les moyens de mise en oeuvre pour les futurs ODD et définiront le cadre financier, ainsi que le transfert de compétences et de technologies et le renforcement des capacités pour mettre en oeuvre les nouveaux objectifs du développement durable.

La durabilité doit constituer également le principe fondamental du développement futur de l’agriculture européenne. Ce développement doit se faire en tenant compte tant de la dimension économique et sociale que des aspects sanitaires et environnementaux. Tel est le contexte dans lequel la politique agricole commune doit contribuer aux objectifs politiques généraux de l’UE.

Ainsi la Présidence luxembourgeoise s’efforcera-t-elle de faire aboutir les négociations sur la proposition de la Commission dans le domaine de la production biologique afin de mettre en place un cadre réglementaire adapté aux nouveaux défis et permettant un développement harmonieux de ce secteur....

La Présidence luxembourgeoise visera à finaliser le règlement concernant le contrôle officiel de la chaîne alimentaire avec pour objectif de promouvoir une harmonisation technique favorable au marché unique notamment en uniformisant les redevances liées aux contrôles des autorités compétentes dans l’UE et à ses frontières.

La Présidence espère pouvoir contribuer au débat démocratique en ouvrant les travaux sur la révision de la procédure d’autorisation des organismes génétiquement modifiés dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux....

Extrait du programme de la présidence luxembourgeoise que vous pouvez télécharger : Les priorités de la Présidence luxembourgeoise : Une Union pour les citoyens

Le 1 Juillet 2015

Un nouveau site pour le comité des pêches de Bretagne

En ligne depuis le 1er juillet 2015, le nouveau site du CRPMEM de Bretagne a pour objectif de mieux faire connaître au grand public la pêche en Bretagne et de mieux faire comprendre le rôle et les travaux du comité, notamment en faveur du développement durable de la pêche et de l’environnement. Ce nouveau site doit aussi permettre aux professionnels d’accéder plus facilement à de nombreuses informations pratiques et réglementaires.

Un espace public permet aux internautes de découvrir les différents métiers et techniques de pêche en Bretagne mais aussi de savoir quand consommer et comment conserver poissons, coquillages et crustacés. Ils ont également accès aux pages présentant les missions du comité et ses activités : gestion durable des ressource halieutiques, encadrement des engins de pêche, contribution aux politiques environnementales, collaboration avec des scientifiques…

Un espace professionnel donne accès aux informations légales et pratiques nécessaires aux professionnels. Il permet de télécharger facilement les formulaires de demande de licences et donne aussi de nombreuses informations sur la formation, la réglementation, la santé, la sécurité et le social.

Des actualités régulières permettent de découvrir la vie du CRPMEM de Bretagne mais aussi celles des quatre comités départementaux et tous les utilisateurs peuvent désormais s’inscrire sur le site à la lettre d’information.

Avec un design actuel et plus dynamique, le site du CRPMEM de Bretagne contribue à donner une image moderne et attractive de la pêche et de l’aquaculture bretonnes.

Communiqué du CRPMEM Bretagne, 1/07/15 via Mer et Marine

Le CRPMEM de Bretagne reconduit son concours photo pour promouvoir la pêche professionnelle en Bretagne

Face au succès de la première année, Le Comité régional des pêches maritimes, CRPMEM de Bretagne, dans le cadre de sa mission de promotion des métiers de la pêche professionnelle en Bretagne, organise, du 01 mai au 31 juillet 2015, un concours de photographie pour illustrer son agenda annuel.

Extrait du programme de la présidence luxembourgeoise que vous pouvez télécharger : Les priorités de la Présidence luxembourgeoise : Une Union pour les citoyens

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 1 Juillet 2015

Un nouveau site pour le comité des pêches de Bretagne

Illustration : Copie d'écran du portail du Comité Régional des Pêches de Bretagne

En ligne depuis le 1er juillet 2015, le nouveau site du CRPMEM de Bretagne a pour objectif de mieux faire connaître au grand public la pêche en Bretagne et de mieux faire comprendre le rôle et les travaux du comité, notamment en faveur du développement durable de la pêche et de l’environnement. Ce nouveau site doit aussi permettre aux professionnels d’accéder plus facilement à de nombreuses informations pratiques et réglementaires.

Un espace public permet aux internautes de découvrir les différents métiers et techniques de pêche en Bretagne mais aussi de savoir quand consommer et comment conserver poissons, coquillages et crustacés. Ils ont également accès aux pages présentant les missions du comité et ses activités : gestion durable des ressource halieutiques, encadrement des engins de pêche, contribution aux politiques environnementales, collaboration avec des scientifiques…

Un espace professionnel donne accès aux informations légales et pratiques nécessaires aux professionnels. Il permet de télécharger facilement les formulaires de demande de licences et donne aussi de nombreuses informations sur la formation, la réglementation, la santé, la sécurité et le social.

Des actualités régulières permettent de découvrir la vie du CRPMEM de Bretagne mais aussi celles des quatre comités départementaux et tous les utilisateurs peuvent désormais s’inscrire sur le site à la lettre d’information.

Avec un design actuel et plus dynamique, le site du CRPMEM de Bretagne contribue à donner une image moderne et attractive de la pêche et de l’aquaculture bretonnes.

Communiqué du CRPMEM Bretagne, 1/07/15 via Mer et Marine

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le CRPMEM de Bretagne reconduit son concours photo pour promouvoir la pêche professionnelle en Bretagne

Du 01 mai au 31 juillet 2015

Face au succès de la première année, Le Comité régional des pêches maritimes, CRPMEM de Bretagne, dans le cadre de sa mission de promotion des métiers de la pêche professionnelle en Bretagne, organise, du 01 mai au 31 juillet 2015, un concours de photographie pour illustrer son agenda annuel.

Chaque année, le CRPMEM de Bretagne publie un agenda à destination des professionnels de la filière pêche. Édité à 2500 exemplaires cet agenda est largement diffusé aux institutions et administrations, entreprises du secteur maritime, comités des pêches, organisations de producteurs, lycées maritimes, certains armements, à de nombreux acteurs de la pêche en Bretagne et dans les instances nationales. L’ouvrage, très apprécié, représente un outil de communication important pour le CRPMEM de Bretagne et l’opportunité de montrer une image positive de la profession.

Le CRPMEM de Bretagne relance donc un concours de photographie pour la une de son agenda. Il souhaite ainsi mobiliser le plus grand nombre, à commencer par les marins, dans le but de valoriser le métier de marin pêcheur et l’activité de pêche professionnelle en Bretagne. À travers un regard nouveau et positif de la profession et des références à la Bretagne, dont elle est un symbole fort et un élément structurant de l’identité culturelle, la photographie contribuera à promouvoir l’image d’une pêche durable et responsable telle que pratiquée en Bretagne.

Le concours, ouvert à tous, a fait l’objet d’une diffusion particulière auprès des lycées maritimes et des comités départementaux des pêches de Bretagne. Début septembre, le jury composé des membres du bureau du CRPMEM de Bretagne désignera le gagnant dont la photo viendra illustrer la première de couverture de l’agenda 2016 et qui recevra une Box week-end. Amateurs ou professionnels de la photo, étudiants, marins en devenir ou en activité, amoureux de la mer, tous à vos objectifs !

Le CRPMEM de Bretagne relance donc un concours de photographie pour la une de son agenda. Il souhaite ainsi mobiliser le plus grand nombre, à commencer par les marins, dans le but de valoriser le métier de marin pêcheur et l’activité de pêche professionnelle en Bretagne. À travers un regard nouveau et positif de la profession et des références à la Bretagne, dont elle est un symbole fort et un élément structurant de l’identité culturelle, la photographie contribuera à promouvoir l’image d’une pêche durable et responsable telle que pratiquée en Bretagne.

Le concours, ouvert à tous, a fait l’objet d’une diffusion particulière auprès des lycées maritimes et des comités départementaux des pêches de Bretagne. Début septembre, le jury composé des membres du bureau du CRPMEM de Bretagne désignera le gagnant dont la photo viendra illustrer la première de couverture de l’agenda 2016 et qui recevra une Box week-end. Amateurs ou professionnels de la photo, étudiants, marins en devenir ou en activité, amoureux de la mer, tous à vos objectifs !

Le cahier des charges du concours photo organisé par le CRPMEM de Bretagne.

À propos du CRPMEM de Bretagne:

Le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne est une organisation professionnelle. Sa principale mission est de représenter les intérêts de la pêche professionnelle bretonne, d’assurer une exploitation durable des ressources marines et de valoriser les différents métiers du secteur.

Pour plus d'informations : Crpmem Bretagne

Pour plus d'informations : Crpmem Bretagne

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Suite de la revue de presse : Mois de Juin 2015