Vendée Atlantique.7 Escalesgourmandes sur la route de l'Huître Vendée Atlantique

L'ostréiculture est un secteur économique qui a aussi une dimension touristique. 7 Escales gourmandes sur la route de l'Huître Vendée Atlantique Cliquer Ici pour plus d'informations sur les tarifs et sur les différentes escales gourmandes de la route de l'huître "Vendée Atlantique"Quand l'huître prend une dimension touristique

Source : Ouest France Entreprises (15 août 2013) Jeudi 8 août, l'entreprise Lusseau, sur le port des Brochets, à Bouin en Vendée, est une étape des rencontres gourmandes. Toute l'année, ils font partie des sept étapes gourmandes du domaine Huîtres Vendée Atlantique.

Une histoire de famille

L'établissement de la famille Lusseau est, chaque jeudi, une escale gourmande orchestrée par Gaëlle et Sébastien Lusseau. Ils font partie de la troisième génération conchylicole de cette famille.

Celle-ci propose la découverte du milieu ostréicole, avec l'histoire de leur entreprise, construite dans les années 50.

Une histoire écrite par René Lusseau, qui arrivait de Charente-Maritime, puis reprise par leur père, Michel Lusseau.

Depuis dix ans, Sébastien, pour la partie ostréicole et Gaëlle, pour les visites du domaine et les dégustations dans un bar à huîtres, Fleurs des flots, ont repris l'affaire familiale.

À la découverte du domaine

Tout l'été, ils font découvrir le parcours et l'histoire de l'huître. « Comment est arrivée l'huître portugaise au XIXe siècle, puis sa disparition dans les années 70. La découverte de nouvelles souches japonaises qui font le bonheur des ostréiculteurs, malgré les signes de fatigue de cette espèce, suite à un virus qui touche les jeunes huîtres. » On y découvre des claires, mais aussi les bassins d'affinage, sans oublier l'évolution des supports de captage.

Visites, tous les jeudis, à 10 h, et sur rendez-vous. Contact : Fleurs des flots, tél. 02 51 68 84 23.Au Pays basque, plusieurs bateaux pratiquent le pescatourisme, à Saint-Jean-de-Luz et à Hendaye.

Voyage au cœur de la pêche sur le bateau Ordagna, grâce au pescatourisme. Il est 5 h 45. Il fait encore nuit. La baie de Saint-Jean-de-Luz est endormie. Le bateau fend les vagues, noires comme de l'encre. La lune et les étoiles accompagnent l'embarcation. Au loin, on aperçoit la lumière des lampadaires, petites lucioles qui picorent la côte. Le soleil se lève en compagnie du phare de Biarritz. Un dégradé de bleu, violet, vert, jaune et rouge. Le profil de la Rhune se dessine au loin. Le bateau file sur l'eau. Il est libre. Voici le spectacle auquel assistent tous les jours les deux membres de l'équipage du bateau de pêche, l'Ordagna. « On est des privilégiés. C'est magnifique ici », confirme entre deux bouffées de cigarette, Marco Auffrat, le matelot du bateau. « C'est sûr qu'ici, on n'a pas d'embouteillages le matin en partant au boulot », avoue en souriant Pierre Courtiau, le patron pêcheur de ce petit navire.

Un visage de la pêche romantique, quasi féerique, mais inconnu du commun des mortels. « Il y a une grande méconnaissance sur le travail de la pêche. D'un côté, on a les écolos intégristes, de l'autre les médias qui relatent les naufrages et les problèmes. Mais en fait la pêche est un métier comme les autres. » C'est pour aller à l'encontre de ces idées reçues que Pierre Courtiau a décidé de proposer du pescatourisme. « On fait ça pour montrer le vrai visage de la pêche. »...

Aujourd'hui, c'est une petite matinée : des langoustes, des homards et quelques poissons. « On ne sait jamais ce qu'on va récolter. » C'est ça aussi, le charme de la pêche. Pour embarquer, contacter le 06 42 70 61 67. Tarif : 40 euros par personne. Prévoir 8 heures de pêche. Réservation 48 heures à l'avance. Source :

A la pêche au tourisme (Sud Ouest)

Var - Embarquez avec un patron pêcheur varois :Tout l'été, les curieux pourront embarquer pour une expérience unique au départ de quatre ports varois : Sanary, Saint-Mandrier, Le Brusc et Saint-Raphaël. Rien de plus normal que de déguster les poissons achetés frais le matin sur le vieux port de Saint-Raphaël. Mais comment ont-ils été pêchés, avec quelles techniques, dans quelles conditions ? Le métier de pêcheur est souvent méconnu. « Pescatourisme 83 », dérivé du provençal « pescadou », a été mis en place par l'association « Marco Polo, Echanger Autrement », avec la prud'homie de Saint-Raphaël, les centrales de réservation des offices intercommunaux du Var, dont Estérel-Côte d'Azur, avec le soutien de la région Paca, du conseil général et des Affaires maritimes du Var. 60 euros par adulte (en 2009). Réservation auprès de la centrale de réservation Estérel-Côte d'Azur (face à la gare de Saint-Raphaël). Tél. 04.94.19.10.60. ou

reservation@esterel-cotedazur.com. Source :

Var Matin

Philippe Favrelière (publié la 1e fois le 4 août 2010 et réactualisé le 22 juillet 2015) 9108

Des pionniers du pescatourisme en sommeil actuellement

Charente-Maritime - Sortie à la marée avec la flottille Terres Marines de Marennes-Oléron : Les jours où le coefficient de marée est supérieur à 70, des professionnels de l'ostréiculture vous emmènent pendant 6 heures sur leur lieu de travail. Ports d’embarquement : Chenal d'Ors, Le Château d'Oléron, La Baudissière, Saint-Trojan, Marennes et Port des Barques.

Finistère Sud - Sortie en mer avec les bolincheurs : Une opération conduite depuis cinq ans par l'association des Bolincheurs de Bretagne. En 2009, quelque 250 passagers ont embarqué sur huit bolincheurs, au départ de Douarnenez et Concarneau principalement, de Saint-Guénolé et Loctudy également. L'heure des départs varie chaque jour en fonction du poisson. Les bolincheurs peuvent embarquer, en fonction des bateaux, un ou deux passagers, pour la soirée ou la nuit. Renseignements et réservation au 06.30.59.35.43 avant midi ou après 18h (formalités administratives nécessaires: affaires maritimes et assurance). Participation de 22 euros (prix 2012) dont une partie reversée à la SNSM. Pour plus d'informations :

Le Télégramme (Cette sortie avec les bolincheurs bretons est annulée en 2013. Lire dans Le Télégramme, les raisons qui poussent les pêcheurs de sardine à jeter l'éponge :

Bolincheurs. Fini les touristes à bord)

Autres articles :

Pour aller plus loin...

Ports de pêche. Des visites guidées dans la plupart des 39 criées françaises

![]()

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Elisabeth Tempier nous fait voyager à travers :

Poissons, histoires de pêcheurs, de cuisiniers et autres...

![]()

Ils sont magnifiques, les flamants roses, et on se réjouit de l’augmentation de leur nombre, c’est bon pour le touriste. Pourtant « les flamants roses sont une catastrophe, car ils sont un indicateur de déséquilibre du lieu ». « Plus il y a de flamants roses, plus le milieu est pauvre ». C’est compliqué, la biodiversité… Le livre d’Elizabeth Tempier fourmille de perles de ce genre qui bousculent à chaque page les idées reçues. Ce sont parfois des analyses de scientifiques mais le plus souvent des remarques de pêcheurs qui, au jour le jour, voient la mer et ses ressources se modifier. Elisabeth Tempier sait écouter les pêcheurs, elle aime particulièrement ses proches amis, les pêcheurs du Var, qu’elle voit de sa fenêtre partir en mer, quand le temps le permet. Elle est aussi secrétaire de la Prudhomie de Sanary, où elle est en permanence aux côtés des pêcheurs pour les accompagner et parfois les suivre en mer. Elle retranscrit la langue savoureuse des pêcheurs et peut ainsi rendre compte de leur immense savoir, de leur connaissance très fine du comportement des poissons, de l’évolution des ressources et du milieu. On mesure aussi la précision et la complexité de leurs techniques de pêche. Si l’essentiel des témoignages sont liés à l’expérience méditerranéenne des prudhomies, l’auteure a également su tirer parti de ses multiples contacts et voyages, en particulier en Bretagne. Il faut lire l’histoire du bar et du lançon, racontée par Robert Bouguéon, l’ancien président du Comité des pêches du Guilvinec, puis du Finistère, pour comprendre comment deux jeunes pêcheurs ont bouleversé les habitudes des bars et mis en péril leur pêche à la ligne.

Cliquer

Ici pour continuer le voyage avec Elisabeth Tempier comme guide

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Exposition "Gestes des pertuis"

Exposition "Gestes des pertuis" - crédit Yves Ronzier - Graphisme : Atelier Malax - Communauté de communes de l’île d’Oléron

Du 14 juin 2014 au 11 janvier 2015

Le Musée de l’île d’Oléron

Photographies du patrimoine et des activités maritimes du Pays Marennes Oléron par Yves Ronzier, photographe de mer.

Façonnant le territoire dans lequel elles s’inscrivent, lui conférant une spécificité et un caractère unique, les activités professionnelles locales de l’ostréiculture, la mytiliculture, la pêche en mer, la pêche à pied ou l’aquaculture sont aujourd’hui confrontées à une méconnaissance des pratiques de travail qui ont évolué et à un déficit d’image...

Fort de ce constat, une démarche collective de valorisation du patrimoine et des activités maritimes a été engagée sur le Pays Marennes Oléron à la demande des organisations professionnelles locales de la pêche et des cultures marines, afin de créer et valoriser une base de données photographiques, audiovisuelles et de témoignages...

L’exposition, mettant en exergue la réalité qu’offrent ces métiers de la mer, est une des déclinaisons de ce projet collectif. Le parti pris est de donner toute son importance à l’humain (gestes, organisation, outils de travail, savoir-faire…) en ciblant la réinvention permanente du travail par l’homme dans son environnement.

Horaires

Juillet - août : tous les jours de 10h à 19h.

Avril, mai, juin, septembre, octobre : tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Novembre à mars : du mardi au dimanche de 14h à 18h.

Fermé les 25 décembre et 1er janvier.

Tarifs

Plein tarif : 4,50 € ; pass 3,70 € ; réduit 2,50 €

Gratuit les dimanches 2 novembre 2014, 7 décembre 2014 et 4 janvier 2015.

Le Musée de l’île d’Oléron

9 place Gambetta

17310 Saint-Pierre d’Oléron

05 46 75 05 16

museeoleron@cdc-oleron.fr

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

L'aquatourisme

Bienvenue à la pisciculture !

Pêche à la truite - Visite de pisciculture - Vente directe

Cliquer

Ici pour trouver une pisciculture

L'aquatourisme, c'est quoi ?

Week-end à deux, vacances en famille, séjour entre amis... aujourd'hui les occasions sont nombreuses pour partir à la redécouverte de notre environnement ; et c'est de cette tendance de recherche d'authenticité, de local, de proximité, et de cet engouement pour notre patrimoine qu'est né l'aquatourisme. Avec près de 600 sites de production piscicole, répartis dans toutes les régions, les pisciculteurs ont à coeur de partager leur savoir-faire et de faire découvrir leur exploitation.

Avec l'aquatourisme, les professionnels dont les sites sont propices à l'accueil du public vous proposent un parcours à travers la France pour découvrir le métier, se rencontrer, mais aussi se détendre et profiter du grand air avec la pêche de loisir. Journées portes ouvertes, parcours de pêche à la truite, vente directe ou tout simplement visite de pisciculture, notre carte de l'aquatourisme vous permet d'aller à la rencontre des pisciculteurs de votre région !

Pour en savoir plus :

Aquatourisme )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))La réglementation du pesca-tourisme en question ?

En matière de réglementation Pesca-tourisme, dégustation....

Guide - Diversification des activités de pêche et de conchyliculture en Bretagne

Cellule Études et Transfert, Pôle halieutique AGROCAMPUS OUEST , 104 p.

Lesueur, M. Hénicart, L.-M. Besse, T. Boude, J.-P. Folliard, G. Merrien, V. Ropars-Collet, C., 2010.

Cliquer

Ici pour télécharger le guide « Diversification des activités de pêche et de conchyliculture en Bretagne »

Contexte

Les activités de pêches maritimes et de cultures marines ont une place essentielle dans la gestion et l'aménagement des territoires côtiers, elles jouent un rôle important dans le développement local des zones littorales, aujourd'hui fortement convoitées. La pérennisation de ces activités est à la fois stabilisateur d'emplois et permet le maintien d'un tissu économique et social diversifié. Ces activités primaires, sources d'animation locale, exercent une attractivité indéniable au niveau du tourisme : elles apportent une contribution forte à la qualité de l'offre touristique pour le public à la recherche d'authenticité et de patrimoine. Pour un développement de ces activités, on peut envisager diverses voies de diversification voire même, à l'image des transformations de l'agriculture de développer une approche multifonctionnelle de ces activités.

Présentation du projet

Le projet est centré sur la diversification des activités de pêche et de cultures marines en Bretagne : vente directe, valorisation des produits, "éco-activité", tourisme bleu, hébergement ou tables d'hôte dont les pêcheurs/conchyliculteurs ou leur famille pourraient être les acteurs directs, activités culturelles et éducatives ou de loisir en lien avec la pêche/conchyliculture… De manière générale, la diversification peut être définie comme la pratique d’activités complémentaires à la production, en lien avec le produit, le métier ou la structure d’exploitation.

Le projet, original dans le domaine des pêches maritimes et des cultures marines, permet d'apporter de nouvelles connaissances sur la pérennisation des entreprises en faisant en sorte que le maximum de pêcheurs/conchyliculteurs puissent soutenir leur activité en s'appuyant sur ces activités de diversification. De plus, ce projet élargit l'appréhension que l'on peut avoir de la nature des entreprises de pêche/cultures marines : on passe d'une vision d'un métier limité à la production à une nouvelle vision intégrant d'autres biens et services marchands.

Entretiens auprès des acteurs

A travers un ensemble d'entretiens avec les professionnels et les acteurs concernés, l’étude a pour objet d'analyser comment les pêcheurs/conchyliculteurs et leur famille perçoivent ces activités diversifiées, d'analyser dans quelles conditions, ils sont prêts à s'y consacrer. Il s'agit également de comprendre les freins ou les facteurs favorables à une telle évolution et à la mise en place d'actions incitatives éventuelles dans le cadre des politiques publiques, de préciser leur échelle par rapport à leur seule activité actuelle de capture. Pour ceux qui ont déjà entamé de telles démarches, d'analyser leurs expériences et de mesurer leur importance par rapport à leur activité de production.

Cette étude aboutira à la rédaction d’un guide à l’attention des professionnels de la pêche et des cultures marines qui reprendra par activités les informations récoltées durant l’ensemble du projet

D'après Agrocampus Ouest / Pôle Halieutique.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Pesca-tourisme interdit aux chalutiers et coquillards ?

![]()

Les chalutiers et les coquillards seront-ils exclus d'une activité complémentaire de pesca-tourisme ?

Le texte en préparation qui réglemente l'embarquement des passagers dans le cadre du pescatourisme, exclut les bateaux de pêche pratiquant la drague et le chalut....

Deux métiers essentiels à la survie de la pêche artisanale sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique comme coquille saint-jacques et langoustine, seraient donc interdits de Pescatourisme ?

Lire de texte de René-Pierre Chever, Secrétaire du Comité départemental des pêches du Finistère (CDPM 29) en mars 2011 :

Parapluie, parachute, parasol, paratonnerre, précaution maximale pour l’Administration.

Tous ces noms commençant par le préfixe « para » semblent coller à la Direction des Pêches Maritimes. Depuis l’affaire Michelin (on oublie que cela concerne Guillaume Normand réputé pour sa prudence en mer), rien n’est plus possible au niveau du transport de passagers pour les canots. On se demande bien pourquoi ? A priori c’est un espace maritime sécurisé. S’il était si dangereux nous le saurions depuis longtemps. Aujourd’hui, ce sont les chalutiers qui sont dans le collimateur, promus ennemis touristiques N°2 après les canots.

Le projet d’article 227-10-03 stipule que Le transport de passagers n’est pas autorisé à bord des navires pratiquant le dragage ou le chalutage. C’est évidemment un non sens absolu dans un secteur comme le notre où l’osmose pêcheurs-tourisme est réalisée depuis longtemps.Suite....

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le pescatourisme : définition, réglementation,…

Le pescatourisme est l'embarquement payant d'une personne sur un navire de pêche (ou d'aquaculture). Cette personne n'est pas autorisée à pêcher mais justifie de sa présence par sa volonté de découvrir le métier du professionnel.

Ce concept original vient d'Italie et d'Espagne. Le pescatourisme (qui est une variante maritime de l'agritourisme en milieu rural) regroupe les activités touristiques en bateau dans les stations de pêche ou d'aquaculture. Cela correspond à "prendre la mer" et à découvrir l'univers passionnant de la pêche, pendant quelques heures, en ayant comme objectif direct ou indirect la diffusion, la valorisation et la promotion, des modes de vie, des habitudes et de la culture des personnes vivant de la pêche maritime (y compris l'aquaculture, conchyliculture, cerastoculture, etc.).

Cette activité en est encore à ses balbutiements, mais pourrait, à terme, participer à la diversification professionnelle des pêcheurs et des conchyliculteurs. C'est aussi un moyen, pour ces derniers, de faire mieux connaître leur métier. Suite sur Les Temps de Thau

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le Pescatourisme sur la façade atlantique française

![]() AGLIA. Lettre d’information n°1 - Décembre 2011

AGLIA. Lettre d’information n°1 - Décembre 2011

• Qu’est-ce que le pescatourisme ?

C’est une activité de diversification qui a pour objectif de permettre aux pêcheurs professionnels et aux conchyliculteurs, à titre d’activité complémentaire rémunérée, d’accueillir à bord de leur navire, des personnes pour leur faire découvrir leur métier, mais aussi l’environnement marin.

Le professionnel continue donc à pratiquer son activité principale de pêche ou de conchyliculture, tout en embarquant des passagers à son bord.

Le pescatourisme dans la règlementation française

Depuis plus de 20 ans, les pêcheurs italiens se sont lancés dans le «pescaturismo». En France, le transport de passagers occasionnel a toujours fait partie intégrante des métiers de la mer, jusqu’à l’accident tragique de 2006 d’un fileyeur-ligneur ayant causé la mort d’Edouard Michelin et du patron-pêcheur.

La Direction des Affaires Maritimes (DAM) a alors renforcé la règlementation encadrant le transport de passagers à bord des embarcations déclarées en « navire de pêche ». Il en a résulté la publication des notes du 11 janvier 2007 et du 20 juillet 2007 relatives au «transport de passagers sur les navires de pêche inférieurs à 24m».

Après 2 ans sous ce système dérogatoire, un groupe de travail national (DAM, DPMA, AGLIA, CNPMEM, MPEA) s’est constitué pour obtenir une règlementation nationale applicable à tous les navires et de manière homogène d’un port à l’autre.

Cela a abouti à l’intégration de la division 230-13, spécifique aux navires conchylicoles, dans la règlementation relative à la sécurité des navires (Arrêté du 9 mai 2011 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires). L’équivalent de ce texte pour les navires de pêche professionnelle est attendu pour début 2012.

Le développement du pescatourisme en France

Après les notes de 2007, peu de professionnels ont essayé d’obtenir les autorisations pour embarquer des passagers, jugeant les modalités trop contraignantes. En 2009, l’association Marco Polo Echanger Autrement (MPEA) a présenté un projet de développement du pescatourisme dans le cadre du groupe Axe 4 FEP varois.

Cette activité a pris peu à peu de l’ampleur et l’essai est un succès. Sur la façade atlantique, les professionnels s’appuient principalement sur la dynamique territoriale des groupes Axe 4 FEP. Des demandes individuelles ont également émergé ça et là, mais peu ont pu aboutir pour le moment…

Résultat à Marennes-Oléron

En 2010, les professionnels ostréicoles ont manifesté le souhait de diversifier leur activité, fragilisée par la crise ostréicole.

Le CRC Poitou-Charentes a alors voulu expérimenter le Pescatourisme sur le Pays Marennes-Oléron durant l’été 2011. Cette action pilote a été menée dans le cadre du groupe Axe 4 FEP du Pays Marennes Oléron (financements Europe, Etat, Région Poitou-Charentes).

Sur les 6 professionnels initialement intéressés, seuls 3 (2 au Château d’Oléron, 1 à Marennes) ont obtenu l’autorisation du Centre de Sécurité des Navires pour effectuer du pescatourisme durant l’été 2011. Les 3 autres ont abandonné devant le coût trop important des investissements à réaliser. Ainsi, 27 passages ont été embarqués (pour rappel : tarif adulte à 39€ et enfant 19€).

En attendant le bilan officiel d’ici la fin de l’année 2011, on peut d’ores et déjà retenir que malgré la volonté de la profession à embarquer des passagers pour les sensibiliserà la richesse mais aussi à la fragilité de l’environnement dans lequel se développent leurs huîtres, ils ont été confrontés à 2 freins majeurs :

- une réglementation très contraignante,

- un coût d’investissement disproportionné par rapport au profit attendu, sachant que le pescatourisme n’est qu’une activité complémentaire.

Remarque personnelle : Avec cette réglementation draconnienne, le pescatourisme a fortement diminué dans le bassin de Marennes-Oléron. Dans les années 1990, l'association Terres Marines pilotée par des ostréicultrices coordonnait avec l'accord des Affaires Maritimes de Marennes, une flottille d'une quarantaine de chalands ostréicoles pour les sorties à la marée. Les touristes pouvaient réserver une sortie en mer avec les ostréiculteurs dans les offices de tourisme. Ils pouvaient partir de Port-des-barques, de Marennes et d'Oléron (Chenal d'Arceau, chenal d'Ors, château d'Oléron et Saint-Trojan). Des centaines de touristes ont pu ainsi découvrir le travail des huîtres en mer...

Pour télécharger la lettre d'information n°1, cliquer Aglia

))))))))))))))))))))))))))))))))

Autres initiatives de pescatourisme et d'éco-tourisme bleu

Détail sur différents exemples de pesca-tourisme (sortie en mer avec des pêcheurs ou des conchyliculteurs (trices)

Bouin (85). Quand l'huître prend une dimension touristique

L'ostréiculture est un secteur économique qui a aussi une dimension touristique. 7 Escales gourmandes sur la route de l'Huître Vendée Atlantique

Source : Ouest France Entreprises (15 août 2013) Jeudi 8 août, l'entreprise Lusseau, sur le port des Brochets, à Bouin en Vendée, est une étape des rencontres gourmandes. Toute l'année, ils font partie des sept étapes gourmandes du domaine Huîtres Vendée Atlantique.

Une histoire de famille

L'établissement de la famille Lusseau est, chaque jeudi, une escale gourmande orchestrée par Gaëlle et Sébastien Lusseau. Ils font partie de la troisième génération conchylicole de cette famille.

Celle-ci propose la découverte du milieu ostréicole, avec l'histoire de leur entreprise, construite dans les années 50.

Une histoire écrite par René Lusseau, qui arrivait de Charente-Maritime, puis reprise par leur père, Michel Lusseau.

Depuis dix ans, Sébastien, pour la partie ostréicole et Gaëlle, pour les visites du domaine et les dégustations dans un bar à huîtres, Fleurs des flots, ont repris l'affaire familiale.

À la découverte du domaine

Tout l'été, ils font découvrir le parcours et l'histoire de l'huître. « Comment est arrivée l'huître portugaise au XIXe siècle, puis sa disparition dans les années 70. La découverte de nouvelles souches japonaises qui font le bonheur des ostréiculteurs, malgré les signes de fatigue de cette espèce, suite à un virus qui touche les jeunes huîtres. » On y découvre des claires, mais aussi les bassins d'affinage, sans oublier l'évolution des supports de captage.

Visites, tous les jeudis, à 10 h, et sur rendez-vous. Contact : Fleurs des flots, tél. 02 51 68 84 23.Cliquer Ici pour plus d'informations sur les différentes escales gourmandes de la route de l'huître "Vendée Atlantique"

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Corse : Un projet pilote de Pescatourisme hisse les voiles à Bonifacio

Source :

Corse MatinJean-Hughes tient entre ses mains une jolie petite langouste qu'il vient tout juste de remonter dans ses filets. À ses côtés, Elliot et de Margot, deux jeunes passagers originaires de Lille, n'ont pas perdu une miette de la manoeuvre. Il se retourne vers eux et leur tend le crustacé pour leur laisser le temps de l'observer, avant de le rejeter à la mer : « Vous voyez, celle-là, elle est trop petite, elle n'a pas la taille réglementaire. C'est pour cela que je dois la relâcher. C'est comme ça que nous préservons notre ressource ! »...

Après l'agrotourisme, voici venu l'ère du Pescatourisme ou comment offrir des perspectives de diversification à la pêche artisanale par le biais d'une activité éco-touristique. Et il ne s'agit pas là des habituelles balades en mer avec repas du pêcheur à bord. Le Pescatourisme, est un concept bien plus large. Une nouvelle forme de développement local durable qui donne la possibilité à des pêcheurs d'accueillir à bord de leur embarcation armée pour la pêche professionnelle, des passagers qui souhaitent découvrir le monde de la mer et s'immerger dans la réalité de l'un des plus beaux, mais aussi des plus difficiles métiers du monde…. Pescatourisme à bord de Lestrygon II, quai des pêcheurs, port de Bonifacio. tél. : 06.18.56.66.26.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

La mer se cultive, la mer nous cultive

Pêcheurs et conchyliculteurs s’appellent eux mêmes les “paysans de la mer” et la cultivent pour en cueillir ses fruits… pour notre plus grand plaisir.

D’ailleurs, comment aujourd’hui imaginer nos tables sans poissons et coquillages qui ravissent nos papilles depuis l’aube de l’humanité !

« La mer se cultive, la mer nous cultive » est l’aboutissement d’un partenariat unique entre des professionnels de la mer, du tourisme, de l’environnement et d’artistes, réunis autour d’un même enjeu : valoriser des Hommes, des métiers et leurs interactions avec les milieux naturels, afin de vous permettre de comprendre ces équilibres.

Ils se sont associés pour vous faire partager leur passion de la mer, alors n’attendez plus et expérimentez avec eux un autre littoral !

Cliquer

Ici pour en savoir +

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Quiberon. Visite. L'ostréiculture livre ses secrets

Chaque jeudi matin pendant l'été, à Carnac, l'office de tourisme propose une visite ostréicole dans une entreprise locale. Nous l'avons testée pour vous.

Romain Le Berrigot

Ça sent la mer, le sel. Sur le bord de l'eau, avec Le Po à l'horizon, à Carnac, 20 touristes patientent devant l'entreprise ostréicole de la famille Puren, l'une des quatre entreprises qui participent à l'opération hebdomadaire proposée par l'office de tourisme. Il est 10 h 30. Le petit-déjeuner est tout juste digéré que l'odeur des huîtres arrive déjà jusqu'aux narines. Les visiteurs sont là, le ticket d'entrée à la main, pour découvrir un monde qu'ils ne connaissent pas. En plein coeur du hangar de triage des huîtres, le calibreur comme toile de maître, Martine Puren joue les guides. « Nous élevons en eau de mer les huîtres plates, propres au territoire, et les huîtres creuses, d'origine japonaises et introduites dans les années 1970 dans la région suite à la quasi-disparition des huîtres plates à cette époque », lance-t-elle. La phrase à peine terminée, les visages des participants semblent comme happés par les explications de la maîtresse des lieux. Tout est expliqué avec finesse, Martine étant bien consciente que le monde ostréicole est une découverte pour une bonne partie du public. « L'objectif, c'est de faire connaître notre métier et d'alerter sur nos difficultés du moment, avec un virus qui amène le taux de mortalité de nos huîtres à plus de 80 %, contre 30 % en temps normal. Mais on veut surtout montrer le travail qui se cache derrière chaque huître ».

L'huître de A à Z

L'exposé est bien ficelé. Même les enfants semblent conquis. Anatomie de l'huître, techniques d'élevage et de stockage, quotidien à bord de « L'Iseran », le bateau de l'entreprise, astuces de consommation, tout est passé au crible de manière ludique. Pas besoin d'être un maître en la matière pour comprendre et s'intéresser. D'ailleurs, les questions fusent : « De quoi se nourrissent les huîtres ? », demande un participant. « De plancton », répond Martine avec le sourire des beaux jours. Quelques tours de couteaux plus tard, pour apprendre à ouvrir les huîtres, et c'est parti pour la dégustation. Évidemment, pas besoin de préciser que le plateau s'est vidé à un rythme effréné. Ce délice des mers qui garnit nos côtes a du goût, ça se voit.

« Je ne regrette pas d'être venue »

« C'est dommage que l'on ne puisse pas aller en mer, me confie Liliane Subilia, une vacancière suisse, entre deux huîtres. Mais on a bien compris que ce n'était pas autorisé et ce n'est pas grave. Je ne regrette pas d'être venue en tout cas. Quand je mangerai des huîtres, je repenserai certainement à cette visite ». Et la présence de son enfant n'a pas posé de problème : « La visite dure pile le temps qu'il faut pour eux ». Juste à côté, pendant que certains s'amusent à comparer huîtres creuses et huîtres plates, Martine Purnelle, de l'Aisne, également en vacances, prend un malin plaisir à l'art de la dégustation, histoire de conclure la matinée en beauté. « On voulait connaître le cheminement de l'huître de A à Z, m'explique-t-elle. On a appris de nouvelles choses et approfondi certaines connaissances ». Dernière explication de Martine Puren puis le hangar se vide. La vie reprend son cours dans l'entreprise familiale. « Je pense qu'ils étaient satisfaits », confie-t-elle, le visage heureux, une fois les visiteurs partis. Pratique Visite ostréicole, tous les jeudis à 10 h 30. Sur réservation à l'office de tourisme de Carnac. Tarif adulte 7 €, 4-10 ans 3,50 €, gratuit pour les - de 4 ans. Environ 1 h.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

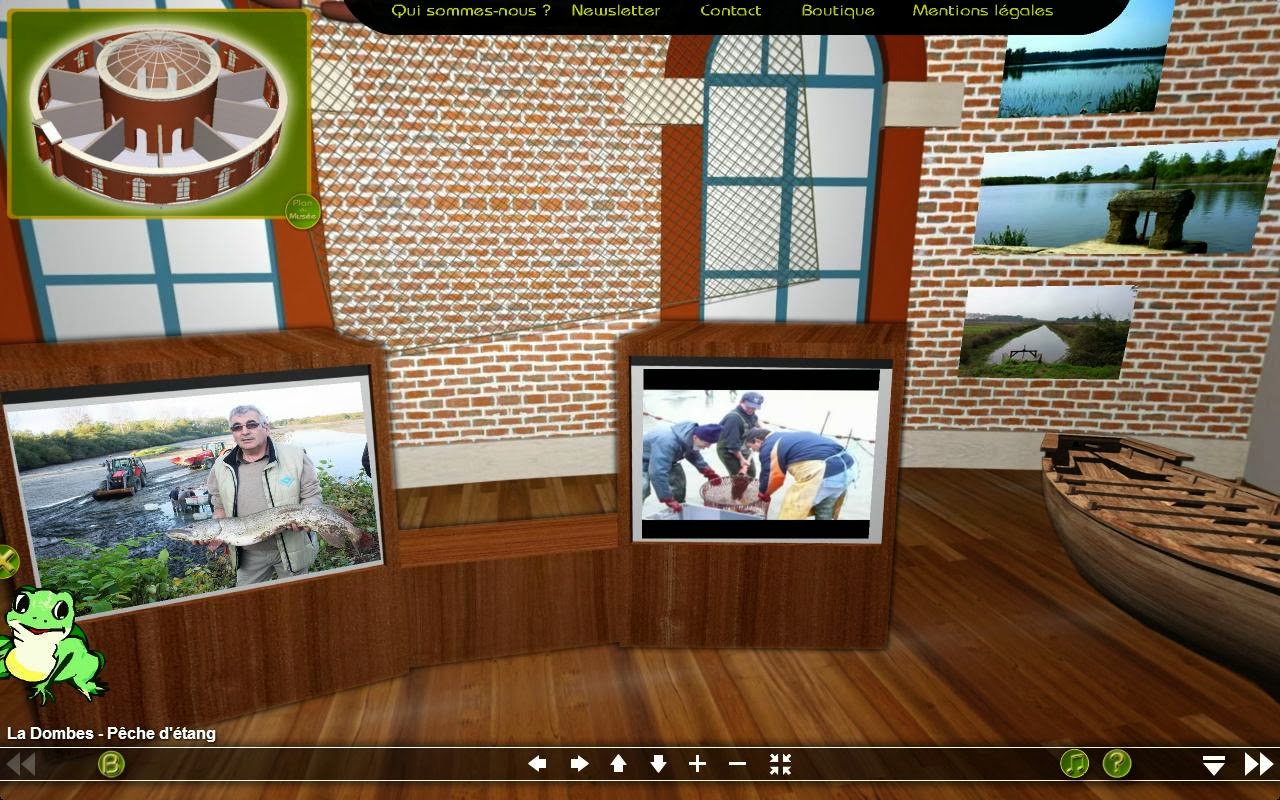

Musée virtuel : toute la Dombes à portée de « clics »La salle "Pêche d'étang"

Premier du genre en France, le musée virtuel de la Dombes se visite

sur le web. En 3D, le pays des mille étangs devient librement accessible à tous les citoyens du monde.

Source :

Le Progrès par Marc Dazy

Poussez la porte de la rotonde -de carrons rouges forcément- érigée sur le parking du Parc des oiseaux de Villars-les-Dombes. Dans le hall, une gentille grenouille vous accueille sur son ponton au milieu des joncs. « Bonjour. Bienvenue en Dombes, bienvenue au pays des mille étangs… »

Un million de connexions annuelles, autant de touristes potentiels

Vous n’avez jamais vu la rotonde de Villars et ne cro(a)yez pas aux batraciens bavards ? Normal. Le musée de la Dombes est purement virtuel. Ce qui ne l’empêche pas d’exister, la preuve. Il se visite sur le web.

Le beau graphisme en 3D séduit d’emblée et le tour du propriétaire s’effectue aussi plaisamment qu’une balade cycliste entre Marlieux et Châtillon.

Huit salles thématiques déclinent la Dombes dans tous ses états : agriculture, artisanat/économie, chasse et nature, cheval et transport, pêche et étangs, vie domestique/loisirs, histoire, vie religieuse. Plus une, dédiée aux expositions temporaires et à l’actualité.

L’internaute passe-muraille navigue de l’une à l’autre en un clic, grâce au plan de coupe judicieusement placé en haut à gauche de l’écran. Prenons « pêche et étangs ». On retrouve le « guide vert » pour une présentation succincte. Sur un écran, un pisciculteur expose « un imposant brochet pêché dans un étang de Lapeyrouse ».

Sur un autre, une vidéo permet de suivre une pêche dans la tradition, casse-croûte compris.

Au mur, des tableaux disent tout de la faune, de la flore, et de l’environnement dombiste.

Cliquons sur « carpe ». Le poisson s’étale plein écran avec une petite fiche signalétique. Gardon, écrevisse, grenouille… Les fléaux (cormoran, ragondin, grippe aviaire), les photos, les objets et les ouvrages piscicoles, des cartes… Soit une quarantaine de panneaux.

Raplapla

Multiplié par neuf salles, c’est dire toute la richesse de la collection et l’ampleur du travail accompli.

www.museedeladombes.fr est perfectible. Les commentaires parlés sonnent didactique et raplapla. La palme à la grenouille mollassonne, qui donne envie de la fricasser à chacune de ses interventions. Côté pratique, il faut taper l’adresse exacte, la recherche « musée de la dombes » ne suffit pas.

Quelques téléchargements moulinent un peu ou n’aboutissent pas, comme cet accès partagé au site du Parc des oiseaux. Autant de défauts de jeunesse qui devraient rapidement s’améliorer.

Sinon, tout bon. Le musée virtuel résout les problèmes d’espace. Il est on ne peut plus écologique et très économique. Il est aussi librement accessible à tous les citoyens du monde, de jour comme de nuit. Ses concepteurs escomptent un million de connexions annuelles… Et autant de touristes potentiels.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Une églade fumante les pieds dans l’eau

Sur l’île d’Oléron, c’est les pieds dans le chenal, ou presque, que l’on déguste huîtres et églades chez Mamelou.

A Oléron, Chez Mamelou est une adresse bien connue des habitants de l’île. Mamelou, c’est le surnom de Michel Aubrière, un ostréiculteur du pays qui a installé sa cabane sur la route des Huîtres il y a plus de trente ans. « Cela ne nous rajeunit pas », commente sa femme.

Mme Aubrière s’occupe de la vente à emporter et prend les commandes des convives attablées. Car à l’heure du déjeuner, oléronais et vacanciers viennent en nombre se régaler de fruits de mer dans la partie restaurant, les pieds dans le chenal.

Depuis la terrasse de cette sympathique petite gargote, on admire la vue sur les champs ostréicoles en savourant quelques huîtres. Le chenal de la Baudissière offre un paysage de canaux et de petites cabanes de pêcheurs colorées. L’églade est servie encore fumante sur sa traditionnelle planche en bois. Les moules, tout juste débarrassées de leur flambée d’aiguilles de pin se mangent avec les doigts, accompagnées de pain beurré.

On se met du noir partout, comme il est d’usage pour déguster cette spécialité locale. Un régal.

Chez Mamelou, Chenal de la Baudissière sur la route des Huîtres. Ouvert tous les jours durant l’été. Le midi uniquement. Pensez à réserver au 05 46 75 44 41.

----------------------------------

À la Beaudissière, comme le long de nombreux chenaux, des ostréiculteurs désertent leurs cabanes pour s’adonner aux joies… de la retraite. La modernisation de l’ostréiculture a en effet contribué à l’abandon de ces anciens hauts lieux du détroquage et du triage. Certains croulaient sous le poids des années, soufflés ici et là par un mauvais vent de « nordé », d’autres ailleurs résistaient vaillamment.

Mais depuis quelques années, à l’initiative de la commune, plusieurs cabanes ont été réhabilitées, dont quelques-unes par des bénévoles, et trouvent aujourd’hui une seconde vocation, abritant des ateliers de créateurs ou des salles d’exposition artistiques.

Un site entre art et nature

« C’est un choix que nous avons fait de redonner vie à celles qui sont sur le domaine public maritime », explique Marie César, adjointe au maire, responsable de la commission qui gère cet espace. « Cette commission se réunit deux fois par an, en début et fin de saison et choisit en priorité des locaux afin qu’ils puissent y pratiquer leur art. »

Une quinzaine de cabanes sont actuellement occupées, dont une réservée aux expositions temporaires, deux étant en voie de réhabilitation.

« Pour celles qui se libéreront dans l’avenir, nous souhaitons appliquer la même politique qui nous permet aussi d’avoir une mixité entre l’ostréiculture et les créateurs, car c’était notre volonté initiale », précise l’élue.

Dans ce cadre typiquement insulaire, en empruntant la route des huîtres, les visiteurs ne pourront manquer ces cabanes très colorées, qui restent le symbole de l’ostréiculture traditionnelle.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Gironde : Un kama-sutra touristique avec les 33 positions du plaisir

![]()

Kama-sutra touristique avec les 33 positions du plaisir

Afin de valoriser ses atouts, le comité départemental du tourisme présente sur son site internet les 33 positions du plaisir..."pour prendre du bon temps" en Gironde.

Un kama-sutra touristique lié à chaque fois à une activité à faire dans le département. "Avec humour et une grande ouverture d’esprit, elles vous invitent à découvrir la Gironde autrement" explique le comité départemental…

Position n°21 - L'huître

Dans cette position, la respiration est essentielle. Ouvrez bien grand les narines et gonflez vos poumons de l’air iodé du Bassin d’Arcachon. La lumière fait vibrer les eaux qui montent et descendent quotidiennement pour nourrir les huîtres qui y grandissent.

Pour en savoir plus….

Tourisme en Gironde : après le point G, les 33 positions du plaisir

En 2009, à travers une campagne astucieuse, le comité départemental de Gironde (CDT) invitait les vacanciers à venir trouver leur "Point G". Une manière de valoriser la destination plaisir que constitue la Gironde, une communication efficace qui avait connu sa petite heure de gloire.

Deux ans plus tard, le CDT remet le couvert en déclinant à nouveau cette thématique autour de la sexualité. Sur son site internet, ce ne sont pas moins de 33 positions du plaisir qui sont déclinées, "pour passer du bon temps en Gironde" souligne le slogan. Suite dans

Sud Ouest^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Train des Mouettes : Pique-nique nocturne à bord du train

Durant ces soirées, des anecdotes historiques sont contées au public entre Saujon et Mornac.

Chaque mardi soir de juillet et d’août, un parcours ferroviaire et une visite insolite de village vont permettre à tous de découvrir les paysages de Saujon et Mornac. Cette animation particulière et estivale est organisée en partenariat avec le

Train des Mouettes et l’association

L’Huître pédagogique, et ce en deux phases. Après le départ de Saujon à 19 h 30, le trajet comporte deux arrêts permettant aux passagers de pique-niquer à bord du train, chacun apportant son panier. Tout au long du parcours, l’animation est assurée par Piqthiu, le patoisant saintongeais, qui sait exprimer ses succulentes histoires en « parler local » mais toujours accessibles à tous.

À l’arrivée en gare de Mornac, entre 21 heures et 23 heures, c’est à une évocation de la vie de ce « village de pierres et d’eau » que sont conviés les voyageurs par le ou les animateurs et guides de L’Huître pédagogique.

Le quartier arabe de Mornac

« En effet, au-delà des pierres, en remontant ici à l’époque des Mérovingiens, l’eau salée a toujours été source de vie à Mornac », assure Roger Cougot, de L’Huître pédagogique. On y trouve le trafic maritime, les pêches, le sel, les élevages de poissons et le travail sur les trois huîtres. Anecdotes et faits historiques sont également évoqués, tout en parcourant le labyrinthe des ruelles du quartier arabe de Mornac. Ce qui ajoute à l’insolite une visite hors du commun. Autant d’aspects qui alimenteront les conversations de retour vers Saujon dans la nuit, et toujours en compagnie de l’ami Piqthiu.

Pratique. Pique-nique de nuit à bord du train des Mouettes, chaque mardi de juillet et août, au départ de la gare touristique de Saujon, à 19 h 30. Entrée : 15 euros par adulte et 4 euros par enfant (pique-nique non fourni). Réservations au 05 46 05 37 64 et sur

traindesmouettes@orange.fr.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 6 juillet 2012Le guide des terrasses ostréicoles du bassin d'Arcachon est arrivé !

![]() Le guide 2012 des dégust’

Le guide 2012 des dégust’

Bienvenue sur le Bassin d’Arcachon, à la découverte des terrasses ostréicoles.

Cette année, le guide présente le panorama complet des dégustations sur tout le pourtour du Bassin.

Elles sont toutes originales et reflètent la personnalité d’un ostréiculteur. Modestes, fleuries, tendances ou exotiques, vous tomberez sous leur charme. Souvent attenantes aux chais, elles sont un lieu convivial, [...]

Remarque : L'image concerne le guide 2011sur les terrasses du Cap Ferret

Le premier manuel des terrasses ostréicoles détaille les 50 lieux de dégustation autour du Bassin.

François de Bercegol présente son guide à Sandrine Laban, à l'Oyster Bar, au marché d'Arcachon.

Comme toutes les bonnes idées, on se demande pourquoi personne ne l'a eu plus tôt. Dès leur installation sur le bassin d'Arcachon, il y a six ans, au Canon puis à Piraillan, François de Bercegol, géographe et cartographe, et son épouse Marie Liquard, écrivain spécialisée dans les voyages d'aventure, ont vite découvert que « l'ostréiculture est, à la fois, le pivot du paysage et de l'attrait touristique ».

« Cette idée des terrasses de dégustation est une excellente entrée en matière, cela invitait à pénétrer dans les villages et à poursuivre dans les exploitations ostréicoles. C'est un excellent moyen de communication » complète François qui a tout de suite imaginé réaliser des cartes de ces villages du Cap Ferret. Puis très rapidement un guide des terrasses ostréicoles de dégustation… qui n'existait pas.

L'an dernier, François et Marie ont réalisé, en quelques semaines et avec les moyens du bord, un premier guide, uniquement sur le Cap Ferret, recensant 32 terrasses. Les 300 exemplaires sont partis en 10 jours.

Guide pratique

Cette année, le nouveau guide, élargi à l'ensemble du Bassin, recense 50 terrasses du Cap Ferret à l'Aiguillon (Arcachon) (1).

Le principe est simple : une carte en trois dimensions par village ou port, avec la signalisation des terrasses. Et pour chacune, une photo et un texte de présentation.

« On a rencontré tous les ostréiculteurs, souligne François. Nous avons pris le temps de discuter avec chacun. Ils sont tous passionnants et attachants. Chaque terrasse est originale, aucune ne se ressemble. » C'est un guide pratique, non critique. Au lecteur de se faire sa propre opinion.

Ce guide sera réactualisé chaque année. Déjà, 10 % des terrasses recensées l'an dernier au Cap Ferret ont changé. Si les touristes - et lecteurs - sont séduits, les ostréiculteurs sont aussi intéressés : « Ils découvrent ce que font les autres, qui a une terrasse ou n'en a pas. Souvent, par manque de temps. » À déguster sans modération.

(1) Pratique Guide des dégust', éditions du Canon, 68 pages. Disponible dans les librairies et maisons de la presse au prix de 5 euros.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 6 juillet 2012

Dans le paysage magnifique et lunaire de la grève de Port Lazo, « Parc an Istr » permet de découvrir l'huître de la baie de Paimpol.

« Park an Istr » est un parc à huîtres à vocation pédagogique créé en 2010 à l'initiative de la municipalité de Plouézec. Il est géré par l'association Istr.com qui regroupe des professionnels, des collectivités locales et des usagers de la mer. Pour la 3 e saison consécutive, Yvon Simon, adjoint au maire, animera des visites gratuites du parc grâce auxquelles, il est possible de tout découvrir de l'animal dans son milieu naturel et de son élevage. La première visite a lieu le 6 juillet à 14 h 45.

Des nouveautés

Cette année, Park an Istr s'est encore un peu étoffé avec l'installation de nouvelles techniques d'élevage (en particulier des systèmes venant de Méditerranée : les huîtres sont collées sur des cordes suspendues), l'élevage de moules, d'algues alimentaires ou encore de bigorneaux ! L'occasion de comprendre de façon plus large le travail des « agriculteurs de la mer ». Et comme toujours, la visite, qui dure environ 1 h 30, se termine par une dégustation gratuite d'huîtres offertes par les ostréiculteurs de la baie de Paimpol, membres de l'association Istr.com.

Calendrier

En juillet : le 6 (14 h 45), le 22 (14 h 45) et le 24 (16 h). En août : le 6 (15 h 30), le 19 (14 h), le 23 (16 h 30). Rendez-vous à la cale de Port Lazo. Prévoir des bottes. Gratuit. Contact, mairie de Plouézec au 02 96 20 64 90.

L’ostréiculture en Baie de Paimpol

(de la Pointe de Bilfot à la Pointe de l’Arcouest)

Superficie exploitée : plus de 500 Hectares

Production : près de 7000 tonnes d'Huîtres Creuses (soit 5% de la production française)

Nbre d’entreprises : environ 90 entreprises travaillent dans la baie de Paimpol

Origine : moins de 10 entreprises ont leur Etablissement sur les côtes d'Armor,

Les autres entreprises exploitent dans la baie de Paimpol depuis : Gironde, Charente Maritime, Vendée, Morbihan, Manche, Calvados.

Les exploitations se font à partir des sites de :

- Port Lazo : par véhicules terrestres motorisés (tracteurs et remorques)

- Boulgueff : par véhicules terrestres motorisés et embarcations nautiques (chalands ostréicoles)

- Paimpol : par embarcations nautiques

- Pors Even : par embarcations nautiques

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Grandcamp-Maisy. Promenade crépusculaire dans le gris de la Baie des Veys

Appréciées des peintres, les teintes de la Baie des Veys varient à chaque instant. C'est d'autant plus remarquable au crépuscule lorsque le soleil vient se coucher sur la Manche entre deux nuages aux couleurs changeantes. Le ciel et la mer ne sont séparés que par cette ligne verte dessinée à l'horizon et dont le clocher de Sainte-Mère-l'Eglise émerge.

Source :

Ouest FranceC'est dans ce paysage naturel que l'office de tourisme, le Parc des marais et l'association Le Dit de l'eau invitent les curieux à se promener. Et comme une valse sur l'eau calme de la baie, la soirée se divise en trois temps. « Nous débutons la soirée par une présentation de la culture de l'huître sur le parc à terre par l'animateur du service animation », indique Clémence Fossé, responsable de l'office de tourisme.

Un parc à terre, c'est une reconstitution de l'étape d'élevage des huîtres à terre. Une table d'élevage y est posée ainsi que quelques poches d'huîtres. Éric, l'animateur, évoque ainsi l'élevage en pleine mer, de l'arrivée des naissains à la récolte des huîtres adultes. Des panneaux informatifs ont également été placés cette année.

Déguster avant de se promener

La soirée se poursuit dans un atelier ostréicole, en bordure de la baie. L'animateur continue son explication sur le travail de l'huître, jusqu'à l'expédition. Dans une salle de l'atelier, la table a été dressée pour déguster les huîtres. Mais il faut d'abord les ouvrir et là encore Éric dévoile le petit truc qui permet de le faire sans forcer, sans se blesser et sans mettre d'écaille avec la chaire. Après le pique-nique, une promenade spectacle de 4 km sur l'estran est prévu. L'occasion d'observer la baie de tout son long.

Deux heures de balade animée par trois intervenants de l'association Le Dit de l'eau. Sandrine Quillet, naturaliste, évoquera la richesse de la biodiversité naturelle du lieu. Un conteur, François Épiard, fera voyager l'imaginaire et racontera aussi les petites histoires de la grande histoire de la Baie des Veys. Le tout en musique puisqu'un musicien accompagnera la sortie.

Année 2012. Grandcamp-Maisy, lundi 6 août, rendez-vous à 18 h à l'entrée Est de la base ostréicole. Prévoir un pique-nique et des chaussures confortables ne craignant pas la plage. Tarifs 10 € par adulte, 3,50 € pour les moins de 12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans. Réservation : 02 31 21 46 00.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 1 juillet 2011

Découvrez le métier de pêcheur traditionnel à bord de pointus lors de cette troisième saison, dans le port du Dramont-Poussaï

Calqué sur les concepts de l’agrotourisme en zone rurale et de l’œnotourisme dans les propriétés viticoles, le pescatourisme est une nouvelle forme d’activité touristique au service du développement durable local maritime qui prend le large pour la troisième année.

Une présentation a été faite au port de Poussaï, un des lieux d’embarquement des vacanciers dans le département, pour une pêche traditionnelle. Le pescatourisme propose aux touristes des sorties en mer à la découverte de la pêche artisanale, à bord de pointus, bateaux de pêche traditionnel mesurant entre six et huit mètres en compagnie des patrons pêcheurs du Var.

Huit patrons pêcheurs

De telle sorte que les professionnels peuvent diversifier leur activité tout en partageant la passion d’un métier transmis de génération en génération et d’un savoir-faire ancestral avec le grand public. Ce projet expérimental, porté par l’association Marco Polo depuis 2009, associe notamment le comité local des pêches maritimes et d’élevages marins du Var, l’agence de développement touristique, la direction départementale des territoires de la Mer du Var avec le soutien entre autres du conseil général du Var et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, etc. L’association fédératrice de cette opération étant le Prides Carac’Terres. À l’heure actuelle, huit patrons pêcheurs varois se sont embarqués dans cette aventure. Ils sont ancrés dans les ports de Bandol, du Brusc, de Saint-Elme, de Saint-Mandrier-sur-Mer et de Saint-Raphaël.

Les patrons pêcheurs, prud’hommes de pêche de Saint-Raphaël proposant ces services sont : Sébastien Revert, propriétaire du pointu « La foi » au port de Boulouris, Christian Ubbuzzoni à bord du « Rafal » à Agay et Eric Visqui dans l’« Allégré » au port du Dramont-Poussaï.

« Cette action nous apporte des revenus complémentaires et permet de faire connaître la pêche artisanale au filet. De juin à octobre, les passagers peuvent nous accompagner en tant qu’observateur durant une matinée de pêche entre trois et cinq heures, le départ se fait une heure avant le lever du soleil », a expliqué Sébastien Revert, marin pêcheur depuis seize ans, patron depuis douze ans. V. S.

Tarifs : 60 € par personne pour la matinée seule deux personnes par embarcation. Des réductions disponibles en passant par les partenaires : Vacanciel- Les Flots bleus à Anthéor et La petite auberge à Saint-Aygulf. Renseignements auprès des offices de tourisme.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 10 août 2011

Tous les jours, Pierrick Le Roux, patron de ce chalutier, propose une sortie au large de Saint-Quay-Portrieux. Une balade embarquée pour découvrir le travail d'un pêcheur en mer.

Au petit matin, sur le port de Saint-Quay-Portrieux, de drôles de marins montent à bord de l'Hippocampe, d'habitude utilisé pour la pêche à la saint-jacques. « Aujourd'hui, les conditions ne sont pas idéales, mais on va pousser au large », déclare Pierrick Le Roux, le patron du chalutier. L'Hippocampe prend le large, à son bord sept apprentis pêcheurs.

« Les premières minutes, c'est du sport »

Au bout d'une demi-heure de navigation à vue, le pêcheur coupe les gaz. Des petits points bleus sont apparus sur son détecteur, le poisson est là. « La mer est bien agitée. » Effectivement, le bateau roule, obligeant chacun à s'accrocher. « Et encore, c'est parfois pire », précise Pierrick Le Roux.

Canne à la main et hameçons montés, le travail des vacanciers commence. Après quelques minutes, Patrick, 56 ans, sent les premières touches. Le maquereau mord, mais lâche finalement l'hameçon. « Tant pis, c'était un petit », se rassure ce Parisien en vacances dans la baie.

La houle se fait sentir, une main pour se tenir, l'autre pour agiter la canne. « C'est physique. Pour tenir debout, il faut savoir suivre le mouvement de la mer », confie le marin aguerri.

À bord, chacun s'impatiente. Pierrick qui n'a pas la langue dans sa poche explique : « D'octobre à avril, c'est la saison de la saint-jacques, puis le chalut jusqu'à juin. En ce moment, c'est la saison du touriste. »

Julien, 27 ans, vacancier venu du nord de la France ferre le premier maquereau….

Tous les jours, du 15 juin au 15 septembre, de 7 h 30 à 11 h 30 ou de 14 h à 18 h (pêche de nuit possible). Tarifs : 40 € pour les adultes, 20 € pour les 4-11 ans. Balade en mer possible. Réservation à l'office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux,tél. 02 96 70 40 64.

))))))))))))))))))))))))

En Vacances ou de passage sur le bassin d'Arcachon, apprenez à ouvrir les huîtres avec Sylvie Latrille, ostréicultrice au port de Piraillan (direction cap-Ferret)

Comment se faire la main pour ouvrir les huîtres sans y laisser la sienne ?

Sur les rives du bassin d'Arcachon (Gironde), Sylvie Latrille, ostréicultrice depuis une dizaine d'années, invite les estivants à apprendre à ouvrir les huîtres, pour que la dégustation de ce mets prisé reste un plaisir jusqu'au bout.

Dans son cabanon de bois, sur le port de Piraillan, à quelques encablures de la pointe du Cap-Ferret, l'ostréicultrice accueille une demi-douzaine de vacanciers venus écouter ses conseils à l'occasion des ateliers d'apprentissage qu'elle organise deux fois par semaine pendant l'été.

"Tenter d'ouvrir une huître c'est comme tenter d'ouvrir un coffre avec un trésor à l'intérieur: soit vous trouvez la clé et vous préservez le trésor, soit vous y allez au pied de biche au risque de le détruire", glisse avec malice l'ostréicultrice pour ouvrir la séance et détendre l'atmosphère un brin studieuse.

Après quelques rudiments théoriques, pour expliquer notamment comment l'animal est traversé par un muscle qui le rattache dans le tiers haut à la coquille, viennent les conseils pratiques. Car il faut non seulement "éviter de se blesser", mais aussi "éviter de réduire l'huître en charpie ou d'y laisser des morceaux de coquille" pour qu'elle puisse être joliment présentée à table.

"Beaucoup de gens aiment manger des huîtres, mais ne savent pas les ouvrir. Ou sinon, ils les massacrent, enlevant le bénéfice de notre travail", raconte l'ostréicultrice, qui a choisi ce métier par passion après avoir travaillé dans la biotechnologie pharmaceutique à Bordeaux.

Même à l'ouverture, "on essaie de respecter l'huître" qui nécessite deux à trois ans de travail, explique l'éleveuse, dont les parcs à huîtres creuses sont situés à l'entrée du bassin d'Arcachon.

Comme un vigneron qui parle de son raisin… Source :

NouvelObs

Infos pratiques

Des ateliers ouverts à tous

Ceux qui le souhaitent peuvent découvrir à pied les parcs ostréicoles, aux côtés d'une ostréicultrice pédagogue. On peut ainsi observer les parcs, le métier, les gestes et techniques du métier. La visite dure 1 h 30.

On peut aussi visiter le quartier ostréicole de Piraillan, afin de comprendre les différentes phases de la culture de l'huître. Les réservations sont obligatoires à l'Office du tourisme, tout comme pour les ateliers d'écaillage qui se tiennent le mardi et le vendredi à 10 h.

Contacts : à l'Office de tourisme au 05 5603 94 49 ou auprès de Sylvie Latrille, Cabane 57, au port de Piraillan : 05 56 60 54 76 ou 06 13 29 87 60.

Début du cours. Sylvie distribue un couteau à huître à chaque élève : « Pour ouvrir, il faut un bon couteau, lame courte, pas de garde, et ensuite connaître la morphologie de la bête, commence-t-elle. On va apprendre sans torchon, sans gant, sans filet. »

Côté élèves, la tension monte un peu. Parmi eux, un vétérinaire attentif et bien décidé à y arriver du premier coup « honneur oblige », un expert-comptable mort de rire, un boulanger sceptique et un banquier à Nice « autant dire l'escroc de la bande ». Pour tout dire, ils s'accrochent à leur première huître un peu trop nerveusement. Ils vont tenter l'ouverture en apnée. Sylvie ordonne une respiration ventrale, petit exercice de sophrologie devant l'huître que l'on imagine un peu affolée.

« L'idée, reprend l'ostréicultrice, est de trouver le premier tiers avant d'ouvrir. Une huître bien ouverte n'a pas d'écaille, toute sa chair fait bloc. On ne doit pas la tracasser. D'abord, on prend l'huître parallèle à l'axe de la main, puis avec le couteau on la fait sourire, avant de tourner le couteau pour la faire rire. Et on jette la première eau pour éliminer les débris, puis l'eau qui se reconstitue sort des chairs, elle est pure. » Source :

L'huître, sport de combat (Sud Ouest)

)))))))))))))))))))))))

Parmi les très nombreuses manifestations estivales :

Les bigoudens fêtent leurs langoustines à Lesconil

La Fête de la Langoustine va fêter son 15ème anniversaire! Ce sont les associations de la commune, réunies sous le nom de Tout An Dud qui travaillent toute l'année à la mise en oeuvre de ce rendez-vous phare de l'été breton. Plusieurs centaines de kilos de langoustines, spectacles, animations pour enfants, expositions, promenades en mer sur chalutiers composent cette journée festive sur le port de Lesconil. Source :

Commune de Plobannec-Lesconil

Autres activités de découverte

14 février 2011 : sortie dans les parcs ostréicoles en mer

Comment sont nées les sorties à l'occasion des grandes marées dans la station ?

Elles existent depuis environ six ans. Une conchylicultrice était alors dans le conseil d'administration. Une jeune fille en alternance avec spécialisation dans ce genre d'animations travaillait à ce moment-là à l'office. Toutes les deux ont réfléchi à une activité grand public pour faire découvrir une des spécialités locales. Les sorties à l'occasion des grandes marées sont alors nées. Une sortie, c'est à la fois la découverte de paysages magnifiques et celle du métier de conchyliculteur. Les gens nous confient souvent qu'ils sont « épatés de marcher sur le fond de l'eau ».

Depuis deux ans, les sorties connaissent un franc succès...

Nous avons accentué la communication auprès des locaux. Les gens recherchent ce genre de visite authentique, pour le contact avec les gens du cru. Ils se rendent alors compte que c'est un métier difficile certes, mais un beau métier. Nous organisons au moins une sortie par mois, avec un minimum de 14 dans l'année. Les dates sont déterminées par les coefficients les plus favorables.

Comment se déroule une sortie type ?

Le départ s'effectue toujours de la plage des Quatre-Vaulx. Nous nous rendons ensuite au milieu des bouchots et des parcs à huîtres après une marche de 15 minutes. Puis Marion, la guide, explique aux participants la culture de la moule et de l'huître pendant 45 minutes environ. Nous faisons alors demi-tour pour rejoindre les véhicules et pour nous rendre dans une entreprise conchylicole pour voir comment on prépare le coquillage avant sa commercialisation. La visite est couronnée par une dégustation, très appréciée.

Prochaines sorties, les 18 et 21 février. Renseignements et inscriptions auprès de l'office de tourisme au 02 96 41 81 52. Tarif : 5 € par personne.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 20 juin 2011 : Visite criée

L'équipe qui assure les visites estivales de la criée est fin prête pour assurer sa mission. Elle s'est retrouvée autour d'un repas jeudi, en présence du responsable de la criée Jean-Yves Claquin.

Les recrues à poste

L'an dernier, les fidèles patrons pêcheurs, Judicaël Lagadec, Jean Arhan, Jos Fouquet, la vice -présidente de l'office de tourisme Annie Gornès ont vu leurs rangs s'étoffer par l'arrivée de deux recrues: Michèle Le Jouis (professeur d'histoire géographie à la retraite) et Jean Pellaë (ancien comptable de la criée de Poulgoazec). Tous sont bénévoles. La pêche débarquée chaque jour sous la criée fait l'objet de visites «industrielles», via la chambre de commerce et d'industrie, relayées sur le terrain, par l'office de tourisme municipal.

Deux visites hebdomadaires

Les visites ont lieu le lundi et le jeudi, à 14h30. Elles recueillent une large audience et font partie de l'image de marque de l'OMT. Avec quelque cinquante visiteurs par séance (nombre volontairement limité pour ne pas perturber le travail des usagers de la criée), cette découverte de l'univers de la pêche côtière offre aux visiteurs une authenticité qu'ils plébiscitent. L'office accompagne cette immersion dans le monde de la pêche par un dépliant relooké chaque année et portant tous les renseignements utiles.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Haliotika accueille 40.000 visiteurs l'an. Un ratio étonnant et peu commun dans ce type de structure. À la suite d'un audit réalisé en 2010, Haliotika-Cité de la Pêche a reçu la «marque qualité tourisme» délivrée par le ministère. Un grand moment pour le président, Daniel Le Balch et la directrice, Gaétane Launay, partagé aussi par toute l'équipe. Haliotika avait effectué une demande auprès de l'Association bretonne des établissements de loisirs (Abel): «Une remise en question pour avancer», livrait, mardi, la directrice, qui ne ménage pas les efforts pour renouveler l'intérêt sur la connaissance de la pêche professionnelle, ses atouts économiques, ses difficultés aussi. C'est l'Abel qui a transmis le dossier de la Cité de la Pêche au ministère du Tourisme. La signalétique, l'accueil, la qualité des visites et de leur guidage, le choix offert via la découverte sur des ateliers spécifiques, les tarifs et la capacité à offrir le service aux extra-nationaux sont autant d'arguments qui ont permis l'obtention de la distinction.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Interdit au public toute l'année, le lac de Grand Lieu se visite exceptionnellement lors de la fête des pêcheurs qui aura lieu les dimanche 14 et lundi 15 août. Durant ces deux jours, l'association des pêcheurs professionnels, soutenue par la municipalité, invite les visiteurs à découvrir le lac, leur métier et les méthodes traditionnelles de pêche.

Aujourd'hui, des sept pêcheurs autorisés à pêcher sur le lac, ils ne sont plus que six : Jean-René Richard a en effet pris sa retraite récemment. Il y a donc une place à prendre... Mais comment devient-on pêcheur professionnel sur le lac ? « C'est une passion plus qu'un métier, répond Dominique Guillet, président de l'association des pêcheurs. Personnellement, je suis pêcheur depuis 7 ans, après 23 années passées dans la boulangerie-pâtisserie. Nous venons tous d'horizons différents, mais avons tous un lien avec le lac : un père ou un grand-père pêcheur ou simplement l'amour de la nature. »

Des candidatures ont déjà été reçues pour prendre la place libérée : « Avec les membres de l'association, nous étudions les demandes et ferons passer des entretiens. Ensuite, il y aura un vote pour choisir le 7 e pêcheur. Mais pour l'instant, nous attendons de voir comment va évoluer la réglementation européenne sur la pêche de l'anguille car nous ne voulons pas que cette personne se trouve en difficulté. »

Les directives européennes sur la restauration des populations d'anguilles limitent en effet un peu plus chaque année la période de pêche : en 2011, c'est d'avril à septembre pour l'anguille jaune et d'octobre à décembre pour l'anguille argentée. La pêche à l'anguille représente 70 % de l'activité des pêcheurs, auxquels viennent s'ajouter les autres poissons d'eau douce (carpe, sandre, etc.). Depuis mai, un contrat Natura 2000 avec l'État leur octroie une aide financière pour la pêche et la destruction de l'écrevisse de Louisiane, une espèce invasive…. Source :

(Ouest France)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Sur la route des vacances, pourquoi ne pas faire une halte dans un charmant petit port de pêche. France-Soir a sélectionné trente ports parmi les plus pittoresques de France.

Entre terre et mer, les ports ont toujours été des lieux de grande effervescence. Le cri des mouettes, les amas de filets de pêche, le ballet incessant des chalutiers qui entrent et sortent du port, les clameurs de la traditionnelle criée aux poissons… Ces havres de paix, empreints d’authenticité, presque hors du temps, sont avant tout des lieux d’histoire. Depuis toujours, artistes et bons vivants y séjournaient, côtoyant marins pêcheurs et voyageurs du bout du monde. Aujourd’hui encore, de nombreux ports témoignent de ce passé. Chaque été, de petites fêtes de villages ravivent l’histoire de ces lieux, toujours animés d’une atmosphère si particulière.

Avec plus de 5.500 km de côtes, la France bénéficie du plus grand espace nautique européen. Chacun de nos ports a ses propres spécificités. Un bateau qui a su faire sa réputation, une technique de pêche typique, un produit de la mer bien particulier…

D’abord petit port de pêche, puis de commerce, la plupart accueillent dorénavant des plaisanciers. L’an dernier, près de 5 millions de Français ont opté pour ce mode de vacances. Sur fleuve comme sur mer, des lieux d’évasion à découvrir sans plus attendre.

Les trente plus beaux ports de pêche de France

Sur la route des vacances, pourquoi ne pas faire une halte dans un charmant petit port de pêche. France-Soir a sélectionné 30 villages maritimes parmi les plus pittoresques de France.

Pour connaitre les 30 ports de pêche,

cliquer Suite….

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 21 août 2011 : La senne de plage ou la traine

La pêche entre amis et en famille, si vous ne connaîssez pas il vous faut essayer en priorité la pêche à la traîne. Par chance tous les dimanches matins dès 9 h 30 sur la plage de Port-la-Nouvelle, des pêcheurs vous initient à la méthode ancestrale de cette pêche qui n'est plus pratiquée de nos jours. Une fois les équipes de pêcheurs du dimanche désignées, chaque équipe écoute solennellement les consignes. Ils doivent dans un premier temps lâcher du mou à la longue et grosse corde d'environ 300m reliée au filet lesté de plombs qui se déploie en mer tandis que les barques l'emmènent au large. Commence alors de longues minutes de suspens a guetter le signal du pécheur à l'arrêt sur la barque. C'est alors que tous doivent intervenir dans les règles de l'art en ramenant le filet en douceur afin de retenir les poissons enserrés dans les mailles. C'est de plus en plus lourd à tirer quand il y a moins d'eau en se rapprochant du rivage.»Si on tire trop vite, les poissons s'esquivent il faut savoir les garder en les ramenant expliquent les pêcheurs». C'est dur, mais c'est dans la bonne humeur générale et des rires que grands et petits tirent sur la code. Un grand moment de plaisir partagé quand enfin les poissons frétillent sur le sable. La joie sera complète et les commentaires iront bon train pendant la dégustation sur place de la sardinade géante offerte par les organisateurs. De bons souvenirs de vacances et de belles photos fixeront ces instants inoubliables qui font se côtoyer dans l'effort et la convivialité des gens de toutes régions.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 24 janvier 2012 : Pesca-tourisme ! Tarte à la crème ou vraie opportunité

(Alex Bertocchini - Alta Frequenza) - L’Office de l’Environnement de la Corse a organisé la semaine dernière un séminaire autour du projet dit MAREMED. Celui-ci regroupe différentes régions de Méditerranée, ainsi que des professionnels du secteur de la pêche, avec un objectif clairement défini : mettre en synergie les régions entre elles, et avec les niveaux de gouvernance locaux, nationaux et européens pour favoriser la mise en place d’une politique maritime intégrée en Méditerranée. Les thématiques abordées ont été, en premier lieu, la pêche, mais également l’adaptation face aux changements climatiques, la gestion intégrée des zones côtières, la lutte contre les événements de pollution, la gouvernance et la gestion des données. On a beaucoup parlé, au cours de cette réunion, d'un concept qui parfois enthousiasme et parfois fait grincer des dents : le pesca-tourisme ! Tarte à la crème ou vraie opportunité pour une profession en grande difficulté ?

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

![]()

Depuis février 2012, l'écomusée est labellisé Tourisme et Handicap pour trois déficiences (visuelle, auditive et mentale) ; un label qui récompense les efforts de l'association pour accueillir le public en situation de handicap. En effet, des livrets d'aide à la visite ont été traduits en braille et des supports de visite en gros caractères sont également disponibles. Une maquette tactile de l'estuaire charentais est en réalisation.

En langue des signes

Cette année, deux visites en langue des signes vont être organisées ; Julie et Anne, les animatrices, ont suivi plusieurs formations (en partenariat avec la CAPR) afin d'accueillir au mieux les personnes en situation de handicap.

Pour la Nuit des musées qui aura lieu samedi 19 mai prochain, l'Écomusée organise une visite nocturne (prévoir lampes torches) du fort de l'île Madame. Pour cette visite originale à la découverte des mystères du fort, trois horaires sont prévus à 20 h 30, 21 h 15 et 22 heures (gratuit, réservation indispensable). Cette saison encore, l'écomusée relance l'animation Fête ton anniversaire à l'écomusée ! Une façon originale de fêter son anniversaire avec chasse au trésor au milieu des claires et dans l'écomusée afin de découvrir l'huître et son environnement de façon ludique. Un goûter d'anniversaire et une pêche à la crevette ponctuent également cette journée festive (mercredis et samedis de 14 heures à 17 heures, 12 enfants maximum). Nouveauté 2012. Tout comme le fort de l'île Madame, l'écomusée sera désormais ouvert du 1er juin au 30 septembre, du lundi au samedi pour les individuels et les groupes, sur réservation pour les groupes pendant les autres mois de l'année.

Enfin, durant la saison estivale, des ateliers pédagogiques pour les enfants seront proposés à l'écomusée. Le programme des activités sera diffusé en juin.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 12 juillet 2012

Jean-Louis le pêcheur lance le "Pesca-tourisme" au Cros

Avec son nouveau bateau « Les III canailles 3 » Jean-Louis Costanzia, pêcheur du Cros, propose une nouvelle activité au port : les promenades en mer et le Pesca-tourisme

Le port du Cros-de-Cagnes propose une nouvelle activité touristique pour cet été : les promenades et la pêche en mer (ou le pesca-tourisme) à bord de « Les III Canailles 3 ». Ce catamaran à moteur Jean-Louis Costanzia, dit Jean-Louis le pêcheur, a mis du temps à le trouver. « Je suis allé le chercher à Cap Breton. Il est aussi bien homologué pour le transport de passagers que pour la pêche. Il peut accueillir 50 passagers » explique Jean-Louis. Une perle rare ! Cette activité complémentaire à la pêche traditionnelle, Jean-Louis y réfléchissait depuis quelque temps.

« On peut vivre uniquement de la pêche, mais il faut savoir que c'est un métier de plus en plus difficile. On se lève à 4 h du matin pour finir vers 19 h 30 » explique Jean-Louis. Il pensait également à faire perdurer son activité au Cros et à investir au Cros : «avec ma fille qui est passée patron pêcheur et a reçu le diplôme de capitaine 200, nous sommes à la quatrième génération de pêcheurs crossois ». Si Louis, le père de Jean-Louis continue de pêcher en mer, sa fille Tatiana, qui a 22 ans, travaille à la poissonnerie et pourrait, un jour, reprendre la barre des « III Canailles 3 ».

« C'est important cette diversification de nos pêcheurs. Il y en a qui développent une ferme aquacole en plus de la pêche traditionnelle et d'autres qui font du pesca-tourisme. C'est comme les agriculteurs qui ouvrent un gîte » souligne Louis Nègre, le sénateur-maire.

« Les charmes de la baie du Cros »

Avec son nouveau bateau Jean-Louis va proposer trois types d'activités. La promenade en mer pour découvrir les « charmes de la baie du Cros», avec un parcours d'une heure entre l'aéroport et Marina. Plusieurs sorties seront proposées par jour. Jean-Louis entend aussi proposer des sorties à thème autour d'événements exceptionnels : feux d'artifice, grand prix de Monaco, rade de Villefranche, etc... Il organisera aussi des sorties pédagogiques pour les scolaires ou les groupes.

Mais le « produit» phare d'ici quelques jours sera le « pesca-tourisme ». « Nous proposons de venir en mer pour voir comment nous travaillons et permettre de tirer des filets et des palangres ».

« C'est une activité très demandée par les touristes et qui n'existe pas encore vraiment dans les Alpes-Maritimes » explique Armelle Roudaut Lafon, déléguée mer et littoral.

Et que les touristes se rassurent : il y a des gilets de sauvetage à bord et le bateau a reçu la bénédiction du père Astre. Le curé de la paroisse a remis à Jean-Louis une image pieuse représentant Notre Dame de la Garoupe. Source :

Nice matin

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 16 juillet 2012

Ondine pratique le Pesca-tourisme à Ouessant![]()

Le 18 juin, se déroulait à Paris, au théâtre du Rond-Point (Champs-Élysées) la grande soirée annuelle de remise des prix de la Fondation de France. 36 dossiers sur 1.000 ont été retenus et vingt primés dont celui d'une Ouessantine, Ondine Morin, pour son engagement dans le tourisme durable sur son île natale. Elle a été encouragée à continuer son activité de «pesca-tourisme». Cet hiver, Ondine, élève à l'école de pêche du Guilvinec, a passé son certificat d'initiation nautique. Aujourd'hui matelot, elle embarque sur le bateau de pêche Finis Terrae, basé à Ouessant, et permet à quatre passagers de découvrir l'île en tant que guide interprète régionale au sein de sa propre entreprise «Kalon-Eusa: Voyage au coeur de l'île d'Ouessant». «En alliant nos forces, on arrivera à rester vivre sur notre île», dit-elle en commentant son alliance avec le marin pêcheur-ligneur, Jean-Denis Le Pape. Source :

Fondation de France. Une Ouessantine primée (Le Télégramme)^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

12 juillet 2012

Tout au long de l'été, l'Association des bolincheurs de Bretagne propose de prendre à bord de certains de ses bateaux, pour la journée de pêche, un ou deux passagers. «Il s'agit pour ces derniers de découvrir une technique de pêche professionnelle particulière et spectaculaire et non d'aller pêcher avec leur gaule», tient à préciser Jean-Jacques Berrou, président de l'Association des bolincheurs, du nom de ce type de bateau de pêche équipé d'un filet tournant appelé bolinche.

Bonne condition physique

«Les bateaux partent du dimanche au jeudi, du port de pêche, vers 18h. Les retours se font dans le courant de la nuit, voire au matin et ce, en fonction de la pêche. Une condition physique correcte est indispensable, indique encore Jean-Jacques Berrou, précisant que les participants doivent prévoir une tenue adaptée, avec notamment des bottes et apporter également de quoi faire une pause casse-croûte». Pratique Sortie en mer à bord d'un bolincheur au départ du port du Rosmeur, du jeudi au dimanche. Participation demandée: 22 EUR (dont une partie est reversée à la SNSM). Renseignements complémentaires et réservations au 06.30.59.35.43 ou au 02.98.90.26.55 ou à l'office de tourisme du Pays de Douarnenez, 1, rue du Docteur-Mével.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Jeudi soir, Georges et Évelyne ont ouvert les portes de la cabane ostréicole des établissements Thaeron au port d'Orivol d'Étaules.

Pour cette soirée en plein air, la mairie, avec la participation de l'office de tourisme d'Étaules, a proposé une dégustation gratuite d'huîtres, accompagnée de rosé.

80 participants

Piqthiu, chroniqueur bien connu des Charentais, a emmené les 80 participants dans les claires, en détaillant la vie de l'huître. De retour à la cabane, couteau à la main, il a expliqué la manière d'ouvrir une huître, simplement, sans se blesser, et mis à l'ouvrage deux jeunes de 7 et 14 ans, sous les yeux médusés de leurs parents.

Le feu vert a été donné à la dégustation, Piqthiu précisant comment les Charentais mangeaient les huîtres, avec des rillettes, du rosé frais…

Chaque convive a ensuite déballé et partagé son pique-nique, voire acheté une assiette d'huîtres sur les tables installées à l'extérieur.

Ce fut le moment d'accueillir L'Estran Saintongeais, un groupe de 20 personnes vêtues de costumes d'époque : le pêcheur à pied, la magayante, la bergère, le paysan… L'accordéoniste, le flûtiste, le chanteur, les danseurs, une véritable envolée de sabots, ont interprété chants et danses du folklore charentais.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le port de Larros, l'un des sites proposés à la visite, accueille la Maison de l'huître.

L'huître est intimement liée à la vie de Gujan-Mestras, la ville aux sept ports, capitale ostréicole du bassin d'Arcachon. Gujan-Mestras se devait de partager avec les vacanciers et les touristes l'histoire de sa culture et de son élevage de l'huître. Une manière d'appréhender différemment et de lever le voile sur ce succulent coquillage.

L'Epic, office de tourisme, dispose pour cela d'un fabuleux outil : la Maison de l'huître. Créée jadis par des ostréiculteurs passionnés et se passionnant pour raconter ce qui fût leur métier toute une vie durant. Au fil des années, la Maison de l'huître a évolué et surtout bâti une renommée qui va bien au-delà des limites de l'Hexagone.

Aujourd'hui, gérée par l'Epic, la Maison de l'huître est devenue l'un des incontournables de Gujan-Mestras et du bassin d'Arcachon. C'est un véritable outil de découverte de l'ostréiculture avec une scénographie interactive, quatre salles thématiques, des informations accessibles à tous. Elle permet de faire connaissance avec l'histoire de l'ostréiculture sur le bassin d'Arcachon mais aussi avec l'histoire de l'huître à travers les siècles.

Les visites guidées

L'office de tourisme propose durant tout l'été une autre manière de découvrir Gujan-Mestras, ses ports, son littoral avec une série d'animations et de visites à thème encadrées par des guides.

Parmi elles, les visites guidées du port de Larros, le lundi et mercredi à 10 h 30, cette visite se fait au départ de la Maison de l'huître. « Les faces cachées du littoral » partent du port de Gujan, empruntent le sentier du littoral pour découvrir les prés salés la faune et la flore qui les peuplent. Elle a lieu le vendredi à 10 heures.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^