Revue de presse en France et en Europe

Octobre / Novembre / Décembre 2014

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

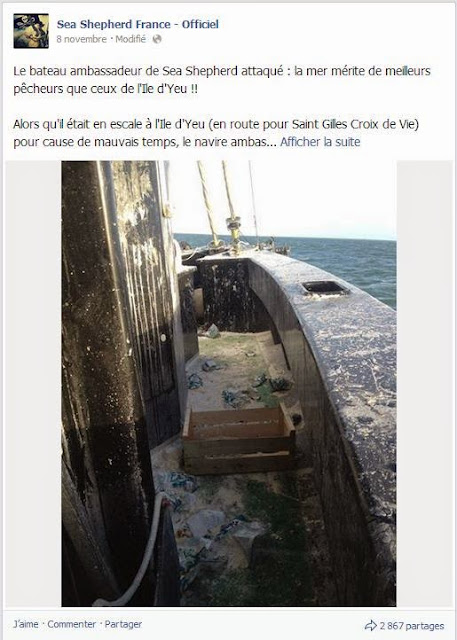

Le 7 Novembre 2014Environnement. Sea Shepherd n'est pas pas la bienvenue à l'île d'Yeu Le bateau aux couleurs de l'ONG a rejoint prématurément Saint-Gilles, ce vendredi soir, après l'intervention des marins-pêcheurs qui l'ont bombardé d'œufs et de farine.

Le Columbus, le bateau de Jean-Yves Terlain, devait passer la nuit à l'île d'Yeu avant d'arriver ce samedi après-midi à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour l'hiver. Mais son escale sur l'île a été plus courte que prévue. Un groupe de marins-pêcheurs lui a balancé de la farine, des œufs, des cailloux et a coupé les amarres. La raison? L'engagement de Paul Watson, le fondateur de l'ONG, qui « a participé à crier avec les loups pour arriver à ce qu'on interdise la pêche au requin-taupe en 2009 », une pêche spécifique à l'île d'Yeu, a expliqué un des acteurs de l'opération.

Reparti plus vite que prévu, Jean-Yves Terlain est arrivé peu avant 20 h à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où il rencontrera le public ce week-end....

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Étaples : le hareng invité d’honneur ce week-end sur le port

22ème édition du Hareng Roi

Etaples - Côte d'Opale

Samedi et dimanche on attend près de 15 000 personnes sur le port d’Étaples à l’occasion du Hareng roi. Les quatre tonnes et demie de harengs sont déjà prêtes. Il ne reste plus qu’à déguster ce délicieux poisson qui assure depuis des lustres la subsistance des marins-pêcheurs.

Hier matin, les bénévoles des Bon z’enfants étaient en train de préparer 15 000 harengs qui seront grillés ce week-end.

Il régnait une joyeuse ambiance vendredi matin dans les locaux de la poissonnerie de l’Espadon. Pour la journée, l’établissement est devenu le quartier général des bénévoles des Bon z’enfants chargés de l’organisation du Hareng roi. Ça coupe et ça débite à tout va sur les étals. Au sol, des rigoles de sang se forment. C’est celui des infortunés harengs qui se sont fait prendre dans les filets, au large d’Étaples quelques heures auparavant. Dans des caisses, des milliers de têtes décapitées. Du point de vue des harengs, c’est une hécatombe, la Saint-Barthélémy des poissons.

Mais pour ceux qui sont du bon côté du couteau, c’est la fête. Depuis toujours, le retour du hareng sur la Côte d’Opale est synonyme d’abondance. « C’est le hareng qui assure le quotidien des marins- pêcheurs, souligne Mickaël Margollé. On le pêche sur une période d’un mois à peine, mais il a toujours représenté la source de revenu principale des pêcheurs étaplois. » Le hareng, c’est un peu l’équivalent pour les Étaplois de la moisson pour les agriculteurs. Avant chaque campagne, les marins partaient en pèlerinage à Saint-Josse et priaient pour le retour du hareng. « On allait aussi faire sonner les cloches à l’église de Saint-Martin-Boulogne. Et avant de se marier, on attendait la fin de la campagne de pêche, pour voir si on pouvait fonder un foyer. »

Autant dire que la fête qui se prépare ce week-end sur le port est justifiée. Et populaire, puisqu’elle existe depuis maintenant 22 ans et qu’elle attire en moyenne 15 000 visiteurs. Et ceux-ci comptent bien s’en mettre plein la panse. Dimanche, comme d’habitude, il ne restera de ces infortunés harengs que quelques arêtes…

Tout savoir sur le hareng

Trois familles. Le hareng, en mer du nord, comprend trois familles : les Shetlands qui frayent en Écosse, les Dogger, qui se trouvent à l’Est de l’Angleterre et les Down, qui se reproduisent au large de la Côte d’Opale. C’est ceux-là que pêchent les marins étaplois.

Quand ? Le hareng se pêche durant sa période de reproduction entre fin octobre et début décembre.

Et après ? Les survivants se dispersent en mer du Nord au large de l’Angleterre, de la Belgique et des Pays-Bas.

Suite :

Voix du NordPour plus de précisions sur le programme :

OT Côte d'Opale^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 5 Novembre 2014Quotas européens: les pêcheurs scandalisés

Les préconisations des taux admissibles de capture pour l'année 2015 sont en forte baisse pour de nombreuses espèces. Les pêcheurs envisagent la désobéissance civile pour protester contre les nouveaux quotas de pêche de la commission européenne.

Les pêcheurs scandalisés par les nouveaux quotas de l'UE

-Joël Vigneau : responsable laboratoire ressources halieutiques

-David Leroy : patron du Marie-Catherine

-Daniel Lefèvre : président du Comité Régional des Pêches

Aiglefin, cabillaud, sole...pour ces espèces, les propositions de la commission européenne en matière de quotas de pêche, sont en chute libre. Une exemple: de 40% à 60% en moins se retrouveront dans les filets des pêcheurs normands.

L'ifremer qui a participé à l'évaluation scientifique pour l'union européenne justifie ce choix. Pour Joël Vigneau, responsable du laboratoire des ressources halieutiques au sein de l'organisme : " On a une trajectoire de biomasse, de volume annuel de poisson dans la mer qui va en descendant. Pour nous, les trois prochaines années vont être mauvaises"

Les professionnels ne comprennent pas ces préconisations révélées le 28 octobre dernier par l'institution européenne. Daniel Lefèvre, président du Comité Régional des Pêches s'indigne : "Il y aura encore du poisson mais il n'y aura plus de pêcheurs à la sortie"

Quotas 2015 : l’Association française d’halieutique veut un effort sur la durée

Les stocks de poisson dans les eaux européennes vont mieux, mais la transition vertueuse implique un effort sur la durée : c’est, très sommairement résumé, l’analyse des scientifiques membres de l’Association française d’halieutique (AFH), concernant la gestion des pêches en Europe et l’état des ressources en 2014.

L’AFH fédère les chercheurs spécialistes des pêches travaillant dans divers organismes (Ifremer, IRD, Inra, universités…). Dans un

communiqué de presse, son conseil d’administration tire les principaux enseignements des derniers avis du Conseil international pour l’exploration de la mer (Ciem).

Source :

Le Marin ![]()

Ce document, explique Didier Gascuel, président de l’AFH, montre en particulier que la situation s’améliore pour les stocks exploités conformément aux objectifs du rendement maximal durable (RMD), avec des recommandations concernant les quotas de pêche qui sont en augmentation (+7 % pour 2015).

Dans le même temps, la situation de l’ensemble des ressources exploitées dans les eaux européennes de l’Atlantique reste fragile selon l’AFH. Tous stocks confondus, les captures recommandées par les scientifiques pour 2015 sont en diminution de 5,6 % par rapport à celles de 2014.

Etat des ressources et quotas de pêche 2015 - Une analyse de l'AFH

Surexploitation ou exploitation durable ? Où en sont les ressources halieutiques exploitées dans les eaux de l’Union Européenne ? Les analyses scientifiques conduites par les experts du Conseil International pour l'Exploration de la Mer (CIEM) ont été récemment compilées par le Conseil scientifique technique et économique des pêches (CSTEP), l’instance Européenne habilitée à formuler des avis scientifiques concernant les ressources halieutiques. Ces analyses permettent de dresser un premier état des lieux 2014. Soucieuse de promouvoir des principes de pêche durable et de faire connaître ces avis, l’Association Française d’Halieutique en a fait la synthèse.

Les principales conclusions et enseignements de cette analyse sont représentés sur l'infographie (à droite et à télécharger

ici en PDF).

Pour plus d'informations et analyse détaillée de l'Association Française d'Halieutique :

AFH

Pêche : La coupe dans les quotas s’annonce sévère

Atteindre le rendement maximum durable requiert du temps. Il sera difficile d’y arriver en 2015 estiment tant les scientifiques que les politiques. Mais au vu des propositions de quotas de Commission européenne, le processus pourrait s’accélérer.

Pour les professionnels, les propositions de quotas dévoilées par la Commission fin octobre jettent un froid. Sur pas moins de 36 stocks, elle propose des taux admissibles de capture, des TAC, à la baisse. Pas des petites : de 20 à 63 % selon les zones de pêche pour le cabillaud, de 10 à 60 % pour la sole et de 20 à 40 % pour l’églefin. C’est en mer Celtique où les pêcheurs bretons travaillent beaucoup que les baisses les plus importantes sont souvent proposées. Sans surprise, l’OP Pêcheurs de Bretagne est vent debout contre ces propositions et le maintien des TAC pour 25 stocks voire le relèvement de 11 stocks en Atlantique n’y changera rien.

Mais la Commission estime que le niveau du RMD n’est atteint que pour de rares espèces telles la sole de Manche ouest ou la langoustine de mer du Nord. En revanche, elle estime que certains stocks dans certaines zones et sous-zones de pêche demeurent dans un état inquiétant à l’instar de la sole de Manche est, de l’églefin et du cabillaud de mer Celtique et de l’ouest Écosse.

Effort à poursuivre

La profession en colère

Propositions de quotas de pêche 2015 : premières contestations des organisations de producteurs

La Commission européenne a publié le 28 octobre ses propositions de Tac pour l’année 2015. Le nouveau tour de vis demandé, notamment en mer Celtique, suscite de premières réactions hostiles de la part d'organisations de producteurs françaises.

Source :

Le Marin

Jacques Pichon, directeur de

Pêcheurs de Bretagne, plus importante organisation de producteurs de France et d’Europe (800 navires, 3 000 marins, 100 000 tonnes de captures annuelles), souligne plusieurs aberrations et incohérences. La diminution de 64 % du Tac de cabillaud en mer Celtique, par exemple, est épinglée.

"Elle n’est pas justifiée par l’état du stock en lui-même, ce qui est avéré par le Ciem, mais en raison des captures accessoires d’églefin. Or nous avons fait des propositions, validées par le Marine Institute, qui permettrait de les réduire. De plus, le Ciem incite à attendre les résultats des campagnes de novembre d’évaluation du recrutement de cabillaud, qui s’annonce excellent. Mais de tout cela, la Commission ne tient pas compte et propose un Tac qui se situe sans doute à la moitié de ce qui aurait été possible."

Jacques Pichon déplore aussi que la Commission s’en tienne systématiquement à une proposition de baisse de 20 % pour les stocks pour lesquels elle juge les données insuffisantes. C’est le cas par exemple du lieu jaune et de la langoustine du golfe de Gascogne. "Or ce manque de données provient soit d’un manque de moyens de l’Ifremer, soit d’une divergence sur la méthode d’analyse de l’Ifremer avec le Ciem."

Les professionnels, soutenus par France Filière Pêche, ont lancé une nouvelle méthode d’évaluation, mais elle n’a pu être prise en compte. Au final, Jacques Pichon dénonce « la grande rigidité » administrative de la Commission, aboutissant à "une image fausse, donnant l’impression que la situation des stocks se dégrade, alors que tout le monde reconnaît que c’est l’inverse. De deux choses l’une, soit, faute de moyens alloués aux scientifiques, soit la Commission change de méthode de proposition".

Suite :

Le Marin Le Marin :

Tac et quotas : la Commission publie des propositions majoritairement à la baisse

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Sauvetage en mer. Le SOS du président de la SNSM

Xavier de la Gorce est très inquiet. Six départements ont supprimé leurs subventions à la Société nationale de sauvetage en mer. Quant à l'État, il fait le minimum pour ce service public assuré par des bénévoles.

« Je lance une fusée rouge pour alerter sur nos difficultés. En faisant disparaître la compétence générale, qui permettait aux départements de nous aider, la réforme territoriale nous met en grand danger », avertit Xavier de la Gorce. « Six d'entre eux nous ont déjà fait savoir qu'ils ne pouvaient plus continuer à nous aider », sans que le président de la SNSM ne précise lesquels. Baisse des dotations de l'État, inflation des budgets des affaires sociales, les conseils généraux taillent dans les subventions.

Source :

Ouest France par Jean-Pierre Buisson

« Attention », prévient le représentant de cette société de marins bénévoles de 150 ans d'âge : « Si je n'ai plus les moyens d'assurer leur fonctionnement en toute sécurité, pour les sauveteurs et les personnes que nous assistons, je pourrais être amené à suspendre l'activité de certaines stations de sauvetage. » On imagine le tollé sur la côte. « Certes, mais on ne peut pas dépenser l'argent que l'on n'a pas ! »

« Inégalité de traitement »

Suite :

Ouest France^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 4 Novembre 2014Pêche au bar : taille minimum des captures à 40cm

Même s’il n’existe pas de quotas de débarquement pour le bar, ce poisson bénéficie depuis 2011 d’un plan de gestion

et notamment des mesures de régulation des captures. Une régulation des captures qui concerne les professionnels mais cible aussi la pêche récréative.

Regardez le reportage de Catherine Aubaile et Christian Polet :

La pêche au bar réglementée

France3 Iroise

Le conseil International pour l'Exploitation de la mer (CIEM) tire la sonnette d'alarme. Les scientifiques sont préoccupés par le stock mondial de bar (-32% depuis 2009). La "commission bar" du Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CNPMEM) a opté pour une augmentation de la taille minimale de capture du bar à 40 cm, pour tous les métiers pêchant le bar, et pour l’ensemble des zones concernées par cette espèce (Mer du Nord, Manche, Mer Celtique et Golfe de Gascogne).

Des mesures de gestion complémentaires ont également été proposées, pour l’ensemble de ces zones :

- L’arrêt biologique d’un mois à prendre entre le 1er janvier et le 31 mars.

- Des limitations de capture par navire.

- Des seuils de prises accessoires de bar par marée pour les pêcheries.

- La commission Bar souhaite également qu’un système d’AEP (Autorisation Européenne de Pêche) par zone soit mis en place dans le cadre d’un plan de gestion de l’espèce à long terme.

Un effort est aussi demandé aux pratiquants de pêche récréative. il serait question d'autoriser la capture d'un bar par personne et par jour. Une mesure très mal perçue par les pêcheurs plaisanciers et qui serait d'après eux de nature à déstabiliser l'économie de la pêche loisir.

Une récente étude estime qu'il faudrait diminuer de 80% les quantités de bar pêchés au large de nos côtes.

Principaux visés les chaluts pélagiques mais aussi la pêche loisir qui représenterait 30% des captures en Europe. Un chiffre contesté par les plaisanciers. Les pêcheurs plaisanciers estiment que si les professionnels ne prenaient des bars de 42cm au lieu de 36cm cela suffirait à préserver la ressource. Un argument qu'ils vont tenter de faire entendre à la commission européenne.

---------------------------------

La limite à un bar par jour « inacceptable » pour les plaisanciers

Au détour de ses propositions de Tac et quotas de pêche pour 2015, la Commission européenne a proposé une limitation à un bar par jour et par pêcheur de loisir en Manche, qui provoque un tollé...

Source :

Le Marin

La récente proposition de la commission européenne de limiter la pêche du bar à un individu par jour et par pêcheur plaisancier en Manche est « inacceptable », dénonce la FNPPSF. La Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France estime que cette mesure « impacterait de façon très significative, toute la filière nautique : fabricants de matériel de pêche, de bateaux, etc... C’est la mort de la pêche de loisir. »

Elle rappelle qu’elle demande déjà aux pêcheurs de loisir de respecter un repos biologique lors de la période de reproduction et qu’elle a adopté fin 2012 la taille minimale de 42 cm. Depuis ce passage, « on estime que les prises des plaisanciers ont chuté de 40 à 50 % selon les secteurs. Les chiffres sur lesquels s’appuie la Commission européenne ont été établis à partir de données antérieures à 2012 et ne tiennent donc pas compte de la baisse induite par ce changement de taille. » La pêche de loisir a aussi accepté, pour lutter contre le braconnage, le marquage du poisson. Elle réitère sa demande d’étendre à tous les pêcheurs la taille à 42 cm et l’interdiction de pêche en février-mars.

Alain Cadec, président de la commission de la pêche du Parlement européen, estime aussi cette mesure « scandaleuse et aberrante. On veut tuer la pêche de loisir et toute l’économie qui en découle ! » Il dénonce « une limitation extrême », « un véritable aveuglement bureaucratique » et en appelle au nouveau commissaire, Karmenu Vella.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ce met délicieux se fera sans doute plus rare sur les tables pour les fêtes de fin d’année. Un mal mystérieux décime la production en Charente-Maritime. La pêche a été interdite dans la région.

Une équipe de France 3 s’est rendue sur l’île d’Oléron.

Les pécheurs de Charente-Maritime font grise mine. Dès trois heures du matin, Yohan Crochet part à la pêche. C’est une tâche artisanale et répétitive. Avec ses matelots, il lance ses lignes et pèche le bar. "On rentre avec 40-50 kilos, ça nous fait notre journée" dit-il. Ils rapporteront surtout des congres, vendus 2 euros le kilo, bien loin des 1000 euros par kilo que rapportent les coquilles Saint-Jacques.

Des coquilles bretonnes plus chères

La mortalité des coquilles Saint-Jacques est en augmentation. 200 mollusques à l’hectare au lieu des 900. "La pluviométrie importante a impacté la stabilité. Les coquilles supportent moins bien le froid et les baisses de salinité", explique Philippe Blachier, directeur au Centre Régional d’Expérimentation et d’Application Aquacole. Dans les poissonneries de Lille, on ne trouve que des coquilles de Bretagne, ce que déplorent les consommateurs. Et dans les restaurants, les chefs cuisiniers s’inquiètent. "On se rabat sur les bretonnes, mais les coûts sont plus élevés, les clients vont payer plus cher", précise David Bouton, chef cuisinier.

En Normandie

La coquille Saint-Jacques devrait être rare cette année

Les professionnels de la coquille Saint-Jacques, qui peuvent pêcher à partir de ce lundi 3 novembre entre 12 et 20 milles des côtes, s'attendent à des pêches peu prolifiques cette année, vu les premiers indices.

La date de ce lundi 3 novembre était attendue par les pêcheurs de coquille St-Jacques en Basse-Normandie. Ils peuvent, à partir d'aujourd'hui, aller prélever la ressource en Baie de Seine, dans la zone comprise entre 12 et 20 milles des côtes.

La qualité devrait être au rendez-vous. La quantité, beaucoup moins, si l'on en croit Richard Brouzes, le directeur de l'Organisation des producteurs de Basse-Normandie, qui regroupe la moitié des bateaux de la région :

L'an prochain, les stocks devraient s'être reconstitués et les prix repartiront à la baisse

Source :

Tendance Ouest ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

“Le Dernier trait”, une histoire sétoise...

de Gérard Corporon

Il parlait souvent avec Bruno Liguori des difficultés du métier de pêcheur et de la crise. "C'est à partir de ces discussions que l'idée de réaliser un court-métrage sur le sujet est née", raconte Gérard Corporon, réalisateur, plongeur, équipier de la Société nautique de sauvetage en mer… et homme de mer avant tout. Vendredi 31 octobre, au cinéma Le Palace, il présentera son court-métrage de 30 mn, Le Dernier trait (comprendre “trait” de chalut, l'action de tirer le filet derrière le bateau)

Source :

Midi Libre par Laurie Zénon

La moitié du film tourné en mer

Écrit avec son épouse, Jeanne, la moitié du film a été tournée en mer, sur le chalutier Louis-Gaetane 2, prêté par le prud'homme major Pierre D'Acunto. Pour ne pas faire perdre une journée de pêche à l'équipage, les comédiens sont venus le temps d'un week-end, fin mai. "Auparavant, nous avons dû obtenir une autorisation exceptionnelle des affaires maritimes (DDTM) pour sortir du port et pêcher, une activité interdite aux chalutiers le week-end."

Un pincement au coeur pour certains pêcheurs

Pour aider les comédiens professionnels, dont la majorité n'avait jamais mis les pieds sur un chalutier, des pêcheurs, Pierre D'Acunto, Ange Morello, Bruno Liguori et son fils, étaient là afin de leur indiquer les gestes précis. Avec, pour au moins deux d'entre eux, un pincement au coeur face à une histoire qui ne leur parle que trop. À travers le scénario d'une famille de pêcheurs en prise au surendettement, Gérard Corporon a voulu montrer la rudesse et la beauté de la profession mais aussi la "volonté et la détermination de certains pêcheurs qui, malgré les drames, continuent car ils ont ce métier dans le sang."

-------------------------------------

« Jikoo, la chose espérée »

- 52 min - Christophe Leroy et Adrien Camus

Source :

La troisième porte à gauche Niché entre deux bras de mer bordés de mangrove, sur la terre riche du Delta du Saloum au Sénégal, le village de Bakadadji s'est retrouvé, en 1976, au cœur d'un parc national. La vie de ses habitants s'en est trouvée bouleversée puisque, attaquées régulièrement par les animaux protégés du parc, les récoltes sont devenues mauvaises.

Pour défendre leurs champs des animaux protégés qui, d’année en année, ruinent leur récolte, les habitants de Bakadadji cherchent à se faire financer des clôtures... Au fil de cette quête, ces agriculteurs revendiquent la reconnaissance d’un mode de vie rural auquel ils sont profondément attachés. Immergé dans le quotidien du village, ce film parle d’une rencontre qui n’aura pas lieu, et en creux, du regard que porte notre époque sur un monde paysan qui peine à faire entendre sa voix.

Pour plus d'informations :

Dossier de presse ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Feamp : Répartition du Fonds européen pour la pêche et les cultures marines entre les régionsPour en savoir plus dans le marin :

Fonds européens pour la pêche et les cultures marines : ce que toucheront les régions^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 31 octobre 2014

Quand le big business des produits de la mer se prépare à Londres...

31 octobre 2014. La filière saumon s'est donnée rendez-vous à Londres pour parler "business", à partir de l'expérience du "Big Salmon"...

Seafood Investor Forum

Oct 31, 2014, London

Grosvenor House

Pour en savoir plus :

Intrafish

Au programme...

Panel : The salmon story: lessons from the industry’s leaders

Alf-Helge Aarskog - CEO, Marine Harvest

John Hindar - CEO, Cermaq

John Binde - Operating Director, Paine & Partners, LLC

Salmon is without a doubt the most advanced, financially stable and growth-oriented aquaculture sector for investors. With several listed companies showing huge returns and strong growth in share prices, investors are more interested than ever in exploring the sector. Is now the time?

Among the questions our panelists will discuss and debate:

l What are the primary growth drivers for the industry?

l What key factors have led to the industry’s fiscal and technological success?

l How can investors time the “salmon cycle” for best returns?

l What lessons from the salmon sector could be applied to other sectors?

l What are the options for vertical integration in the sector?

l Where do the best opportunities lie for consolidation?

l Where will future growth come from, both in production and markets?Présents : 5 producteurs qui pèsent près de 50% de la production mondiale de saumon d'élevage : Marine Harvest, Bakkafrost, Cermaq, Austevoll seafood et Leroy. Nutreco, leader mondial dans la fourniture d'aliments piscicoles,... ASC, label aquaculture durable lancé par l'ONGE WWF....

Panel : A wave of returns : The case for investing in seafood now

Sebastian Eiseler - VP, Oaktree Capital Management

Halvor Meyer Horten - Senior Associate, Bain Capital

Mike Velings - Founder / Managing Partner, Aqua-Spark

The seafood industry is no longer a secret among major institutional investors, private equity groups or hedge funds. Several have already reaped the rewards of identifying the potential early on, others are jumping in at what they see is only the beginning of a long upward trajectory of growth. Our panel of expert investors will discuss and debate where the next opportunities lie, and some of the risks and rewards the industry present.

The panel will discuss:

l What factors contributed to your group’s decision to invest in the sector?

l Which sectors pose the best opportunities for long-term growth?

l What timeline should investors be looking at for ROI in the sector?

l Which sectors pose the best opportunities for investment: public or privately-held?

l Which segments of the aquaculture industry pose high-risk, high-return scenarios?

l Where are the growth opportunities in supporting services such as equipment and fish health?

Cliquer ici pour télécharger le programme ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 30 Octobre 2014

Économie maritime en Bretagne : changeons de regard

Comment mieux valoriser l’atout maritime dans le développement économique et social, si certaines activités sont peu connues ou mal quantifiées ? Comment détecter puis identifier de nouveaux gisements d’activités pour l’avenir ? Comment attirer les talents et les investissements ?

Ce rapport a été présenté par les rapporteurs, Antoine Dosdat Antoine et Hervé Moulinier, et adopté par l’assemblée du CESER réunie en session plénière le 13 octobre 2014. Les interventions des membres du CESER en séance relatives à ce rapport sont consignées dans le document « Avis » publié le même jour et disponible sur le site du CESER www.ceser-bretagne.fr

La Bretagne compte 100 000 emplois maritimes, soit 10 % de l’emploi régional. Un chiffre sans doute juste, mais qui mériterait d’être considérablement affiné.

Source :

CESER

Tous ceux qui ont tenté de mesurer objectivement le poids de l’économie maritime, à quelque échelle que ce soit, se sont heurtés à la difficulté de recenser des données fiables, homogènes et complètes. Ces difficultés à avoir une bonne connaissance et une bonne compréhension de l’économie maritime sont susceptibles d’être un frein au développement.

Comment mieux valoriser l’atout maritime dans le développement économique et social, si certaines activités sont peu connues ou mal quantifiées ? Comment détecter puis identifier de nouveaux gisements d’activités pour l’avenir ? Comment attirer les talents et les investissements ?

Dans ce nouveau rapport qui constitue le prolongement économique de son rapport précédent « Milieux côtiers, ressources marines et société », le CESER attire l’attention des décideurs et du plus grand nombre sur l’intérêt stratégique collectif de mieux connaître le poids réel de l’économie maritime et sa capacité d’entraînement du développement économique et social régional.

L'occasion de changer de regard sur l’économie maritime, d’en révéler toutes les facettes, toutes les interfaces, tout le potentiel...

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Au bon souvenir des pêcheurs...

Le président de Rungis distingué par Emmanuel Macron

Le ministre de l'Économie, Emmanuel Macron, remettra le jeudi 20 novembrela Légion d'honneur à Stéphane Layani, l'actuel président de Rungis. Les deux énarques se sont connus à l'Inspection des finances au début des années 2000. Ils ont notamment corédigé un rapport sur la pêche montrant que le fonds des aléas de la pêche servait à financer le gasoil des pêcheurs de façon abusive. Dès son arrivée à la tête du plus grand marché de gros de produits frais, en juin 2012, Stéphane Layani a intronisé Emmanuel Macron «gastronome ambassadeur» de Rungis. Le ministre lui retourne aujourd'hui la politesse.

Source :

Le Figaro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

France filière pêche débat de la pêche de demain

« La pêche de demain, parlons-en aujourd’hui ! » C’est le thème des deux journées de conférences-débats programmées, les mercredi 19 et jeudi 20 novembre aux Docks, à la Cité de la mode et du design installée quai d’Austerlitz, à Paris, par

France Filière Pêche.

Il s’agira d’une part de revenir sur les projets d’avenir soutenus depuis sa création en 2010 par cette association interprofessionnelle de promotion d’une pêche plus durable et responsable, financée pour l’essentiel par les enseignes de la grande distribution et opératrice de la marque Pavillon France. Cela, grâce à une exposition interactive, sur 1 500 m2 , autour des principaux thèmes retenus (économies d’énergie, amélioration de la sélectivité des engins, meilleure connaissance des ressources).

Mais l’ambition de ces journées est bien « d’inventer l’avenir » avec, notamment, un débat sur la pêche en 2050, avec la participation de l’essayiste Pascal Bruckner, et plusieurs conférences plus thématiques.

Source :

Le Marin^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 27 octobre 2014Petits bateaux à la casse, c’est moins de pêche du jour débarquée sur les quais !

La flottille perd quatre bateaux civelliers

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Plusieurs patrons de petits bateaux armés à la civelle l'hiver ont décidé de faire casser leurs bateaux en échange d'aides financières.

Quatre patron-pêcheurs ont opté pour le plan de sortie de flotte civelle à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Confrontés à une baisse de rentabilité sur la saison d'hiver à l'alevin d'anguilles, ils ont préféré jeter l'éponge et bénéficier des aides à la casse. C'est la disparition d'une partie de la flottille qui procure de la pêche fraîche à la belle saison.

Source :

Ouest France

Au Guilvinec, la dernière marée du dernier chalutier en bois

Vendredi vers 6h, le Bro Goz a quitté le port du Guilvinec pour sa dernière marée. L'heure de la retraite a sonné pour son patron Bernard Maréchal.

Séquence émotion au petit matin vendredi. Alors que le Secrétaire d'État à la mer Alain Vidalies visitait pour la première fois la criée du Guilvinec, le Bro Goz quittait vers 6h le port pour sa dernière marée. Une page se tourne pour Bernard Maréchal, le patron du côtier qui prend sa retraite. Ce bateau en bois de 14 m 85, construit en 1969 aux chantiers de Léchiagat, est le dernier bateau en bois du Guilvinec. Source :

Ouest France

La Palanquée met en souscription un recueil sur des chalutiers industriels du port de Boulogne-sur-Mer

![]()

Le 5 mars 2013, le dernier chalutier type 423 quittait le port de Boulogne. Une page se tournait.

L’association boulonnaise la Palanquée publie en cette fin d’année 2014 un recueil sur les chalutiers de pêche arrière de type 423 construits des années 70 en Pologne dans les chantiers de Gdynya pour des armements de Boulogne-sur-Mer et de Lorient. L’ouvrage fait suite à la dernière exposition de l’association évoqua nt à travers des photographies la construction de ces navires dont treize ont été attachés au port de pêche de la Côte d’Opale.

Source :

echo62

Bernard Fourny, issu d’une famille d’armateurs boulonnais, a toujours été passionné par les bateaux de pêche. Faute d’avoir pu y faire carrière comme il le souhaitait, il a décidé de réunir un maximum de documents photographiques sur les chalutiers de pêche industrielle de Boulogne. Ainsi a-t-il créé en 2003, avec son frère et quelques amis, l’association La Palanquée dont l’objectif est de collecter ces documents photographiques auprès des armateurs, des marins, des familles… et d’en réaliser une exposition annuelle. Aujourd’hui la Palanquée possède les reproductions de 17 000 photos (les originaux sont systématiquement rendus à leurs propriétaires après numérisation) issues de plus de 300 donateurs.

« Le fait d’être en association et d’avoir le soutien de la mairie de Boulogne nous aide beaucoup dans nos démarches. Chaque année lors de la première semaine de mai, à l’espace Michel-Maes, notre exposition reçoit des centaines de visiteurs, des anciens marins et des familles qui aiment à se retrouver, à se raconter des anecdotes. Ils nous apportent aussi leurs photos » confie M. Fourny dont on ressent en l’écoutant la passion pour cette vie maritime industrielle boulonnaise.

La dernière exposition présentée par la Palanquée était donc consacrée à ces fameux chalutiers construits en Pologne, sur des plans en grande partie conçus par l’armateur André Leduc. Devant le succès rencontré et à la suite de nombreuses demandes de la part de visiteurs, il a donc été décidé d’en réaliser un recueil qui sortira en fin d’année. Un ouvrage où l’on retrouvera des photos des treize bateaux, depuis leur construction sur les chantiers de Gdynya en

Pologne jusqu’à leur démantèlement pour la plupart. Le travail des marins et la vie à bord, les équipages, les armements, les récompenses comme le ruban bleu… sont richement illustrés avec près de 600 photos commentées par de simples légendes et quelques textes évoquant plusieurs anecdotes. Les vedettes de cet ouvrage ont pour noms : Otter Bank, Bruix, Frédéric-Daniel, Saint-Claude, Vicking Bank (devenu Nordick 2), Saint-Patrick, Louis-Évrard, Margat, Nordick 1, Nicolas-Copernic (devenu Hachten Banck), Dogger Bank, Moussaillon, Mousse. Autant de bateaux qui partaient pour à chaque fois pour trois ou quatre jours de mer, du côté de l’Islande ou de la Norvège.

Suite :

echo62^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 25 octobre 2014Le thon rouge de retour en Méditerranée

Victime d'une pêche intensive, le thon rouge avait pratiquement disparu en Méditerranée. Grâce à des quotas de pêche réduits drastiquement en 2008, sa population a triplé par rapport aux années 50.

Le thon rouge est de retour à Sète et dans toute la Méditerranée. Depuis 2008, on croyait qu'il avait disparu et les quotas encadrant sa pêche avaient été réduits à l'extrême. Aujourd'hui, les pêcheurs doivent remplir après chaque sortie en mer des documents et formulaires pour protéger ce produit de luxe.

Martial Lubrano, pêcheur à Sète, déclare qu'on ne "peut pas vendre le poisson" si tous les formulaires ne sont pas remplis. A l'époque, les pêcheurs ont été montrés du doigt après des heurts parfois violents avec des écologistes qui leur reprochaient une pêche intensive.

Une population qui a triplé par rapport aux années 50

Des scientifiques ont réalisé récemment un comptage de la population du thon rouge en Méditerranée et celle-ci a triplé par rapport aux années 50. Alors que l'Europe s'apprête à définir les quotas de 2015, les pêcheurs veulent demander une augmentation de 5%.

Suivre la productivité primaire océanique pour mieux gérer les pêcheries

Monitoring pelagic habitats to support future EU policies

European Commission

Author: Jean-Noël Druon

Joint Research Centre – Institute for the Protection and Security of the Citizen - Maritime Affairs Unit

Strategic view on how the daily monitoring of marine water-column habitats will support the future EU integrated maritime policy (MSP, CFP, MSFD) to stimulate ecosystem health and blue growth

This report is a prospective document which aims at showing the potentials of marine productivity and fish habitat monitoring to support the EU Integrated Maritime Policies. The main proxy for marine productivity relies on the daily tracking of productive frontal systems of the surface ocean (chlorophyll-a fronts) and of the hydrological tolerance of a specific species by physical ocean models.

The monitoring of pelagic habitats allows to introduce the still lacking spatial and environmental dimensions in the fisheries management to a) improve stock assessments, b) adjust fishing opportunities to the productivity of marine ecosystems, c) identify in space and time the essential fish habitats to preferably protect for sustainable catches and d) limit by-catch by differentiating target from non-target species habitats.

Other applications such as the risk of ship strike with large cetaceans or the eutrophication detection illustrate the capacities of the pelagic habitat monitoring to support the integration of multiple human activities within the EU Maritime Spatial Planning. The policy exploitation of this field of research requires the integration of the fishery and environmental scientific disciplines^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

À la une du "marin" du 24 octobre : « Bar : les propositions des pêcheurs français »

Le marin consacre cette semaine son sujet d’ouverture aux mesures proposées par le Comité national des pêches pour réduire la mortalité par pêche de cette espèce.

Également dans ce numéro du marin :

* antériorités. "Les artisans au pilori",

* rejets. La commission souple pour les pêcheries pélagiques,

* thon en boite. La filière française veut diminuer les DCP,

* comités des pêches. Une surcharge environnementale pour les permanents,

* algoculture. Une nouvelle concession pourrait naitre en Ille-et-Vilaine,

* pertuis Breton. Un million d'euros pour les mytiliculteurs,

* coquilles. Prochaines campagne annulée dans les pertuis,

* justice. La constitutionnalité des contrôles en mer en question,

* urgence maritime. Quels outils pour quelles interventions ?

* thon rouge. Le procès des matelots contre deux armateurs renvoyé,

* thon rouge. Le CNPMEM demande une hausse du quota,

* agence des aires marines protégées. Gestion intégrée : l'exemple molénais,

* une usine dédiée aux EMR chez STX à Saint-Nazaire,

* en Chine, la pêche aux crabes poilus victime de la lutte anti-corruption,

* friction entre Danemark et Îles Féroé sur l'embargo russe,

* Fukushima. Un laboratoire grandeur nature,

* la mission du Tenace dans le Grand nord,

* océan Indien. La frégate "Nivôse" indisponible pendant un an,

* importante découverte d'hydrocarbures en mer de Barents,

* la disparition et le remplacement de Christophe de Margerie à la tête de Total, …

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 23 Octobre 2014La pêche professionnelle revendique sa juste partVisite d'Alain Vidalies

Le secrétaire d'état, Alain Vidalies, chargé du transport, de la mer et de la pêche, sera présent dans le Finistère le vendredi 24 octobre 2014. Il se rendra notamment au port du Guilvinec en début de matinée.

Source :

Cdpm 29

Les actions des pêcheurs et la volonté de leurs représentants participent de manière constructive aux mutations du secteur. Faut-il encore que les pouvoirs publics accompagnent et soutiennent réellement l’activité de la pêche au lieu d’agir essentiellement à lui maintenir la tête hors de l’eau.

La Bretagne et le Finistère demeurent les premiers territoires français de la pêche constituant un poids important dans l’économie locale et l’identité territoriale. Des jeunes armateurs s’installent et ont toujours des projets. Les stocks de poissons se reconstituent et l’atteinte du rendement maximum durable (RMD) est la route que nous suivons. Nous avons l’ambition de la reconnaissance d’une identité territoriale forte du secteur dans un monde qui évolue. Nous construisons une stratégie tournée avant tout vers les jeunes marins et l’implication féroce dans le développement local autour d’une démarche de filière.

Or, le désengagement des services de l’Etat sur de nombreuses prérogatives qui sont les leurs, dans une bande côtière très fréquentée où se multiplient les problèmes de cohabitation, est patent et s’amplifie chaque jour.

En parallèle, le désengagement d’IFREMER pose de sérieuses difficultés à la collectivité des pêcheurs. Son accompagnement sur les dossiers liés à la gestion des ressources halieutiques se restreint. L’Institut français assure de moins en moins sa mission de service public, alors même que l’ensemble des politiques publiques affirment le besoin d’accroitre la collaboration pêcheurs-scientifiques ! Les pêcheurs et leurs structures y pallient partiellement en portant notamment la charge de nombreux aspects du suivi de la qualité de l’eau alors qu’IFREMER a une convention avec l’Etat pour réaliser cela.

Le grand retard dans la mise en place du FEAMP (prévue en septembre 2015 si tout va bien !) accentue les contraintes pour les entreprises repoussant par exemple le soutien aux premières installations à l’été 2015.

Mise en oeuvre du zéro rejet, atteinte du RMD, mesures de gestions des ressources, respect des contraintes réglementaires, transparence de leur activités (VMS, Logbook, AIS, pesée au débarquement…..), obligation de traçabilité, respect de la qualité, volatilité des cours du poisson, sont des questions sur lesquelles les entreprises tentent de s’adapter sans aucune lisibilité quant à l’avenir.

Enjeux Natura 2000, développement des aires marines protégées, des énergies marines renouvelables, des usages multiples dans la bande côtière, mise en oeuvre des obligations réglementaires, suivis des stocks côtiers, des flottilles, sécurité, emplois, formation, communication, qualité des eaux, implication dans le développement local, autant de dossiers dont les représentants du secteur ont la charge et sur lesquels ils sont proactifs, en discussions permanentes avec les pouvoirs publics.

L’essentiel est de ne pas perdre de vue que l’activité de pêche est structurante pour l’économie des régions littorales en particulier en Finistère et en Bretagne. La pêche est nécessaire pour conserver de l’emploi et une activité professionnelle digne et moderne sur nos côtes. La pêche doit rester un enjeu fort au coeur des politiques territoriales.

Communiqué de presse du Comité des Pêches du Finistère et du Comité Régional des Pêches de Bretagne

Programme d'Alain Vidalies

Séquence pêche – Le Guilvinec

06h15 Visite de la halle à marée et du port de pêche du Guilvinec

07h30 Visite de l’entreprise Océalliance - Furic Marée

08h15 Petit-déjeuner de travail avec les acteurs sociaux-économiques et les élus

10h00 Point presse d’Alain Vidalies

Séquence sécurité maritime, politique maritime intégrée - Brest

14h20 Présentation du projet de développement du port de Brest – Antenne portuaire région Bretagne, 2 boulevard Isidore Marfille

15h15 Rencontre avec le Pôle Mer Bretagne-Atlantique et visite de l’incubateur DCNS

16h30 Visite du Centre Régional des Opérations de Surveillance et de Sauvetage (Cross) de Corsen

Alain Vidalies ne verra probablement pas l'arrivée des bateaux de pêche au port du Guilvinec que nous pouvons découvrir sur le nouveau portail du

Comité Départemental des Pêches du Finistère

En passant d'un blog à un site conventionnel, le CDPM 29 a choisi de présenter en priorité l'organisation et le travail de la structure professionnelle...

PS : Où sont passées les archives de près de 5 années de pêche à l'information ici et ailleurs ?

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ségolène Royal à contre-courant de la position gouvernementale sur la pêche de grands fonds![https://twitter.com/RoyalSegolene/status/524301764351123456/photo/1]()

Le chalutage en eau profonde vient de faire l’objet d’une passe d’armes cinglante sur le réseau social Twitter, opposant Ségolène Royal et le député socialiste lorientais Gwendal Rouillard.

À l’occasion d’une cérémonie à l’Institut océanographique de Paris, le lundi 20 octobre, la ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie Ségolène Royal s’est fendue d’un

tweet indiquant « connaître, aimer et protéger les océans avec les chercheurs.

Il faut arrêter le chalutage en eau profonde, c’est clair ». Phrase immédiatement relayée par l’environnementaliste Claire Nouvian, très présente sur le réseau social.

Gwendal Rouillard, lui, a immédiatement répliqué que « Sur la pêche en eaux profondes, le gouvernement a une position très claire. Cela vaut pour tous les ministres... »

En visite au Guilvinec ce vendredi 24 octobre, le secrétaire d’État chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, Alain Vidalies, aura l’occasion de clarifier la position gouvernementale.

Lors d’une rencontre avec le Comité national en début de semaine, il avait en tout cas offert des garanties à l’interprofession concernant la défense de cette activité.

Source :

Le Marin

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Mariage des possibles pour une pêche durable

Mercredi 12 novembre 2014

Maison des Acteurs du Paris Durable (21, rue des Blancs Manteaux. 75004 Paris)

Peut-on encore manger du poisson ? Existera-t-il encore des pêcheurs dans 50 ans ? Comment découvrir, aimer et protéger le milieu marin ?

Une soirée participative pour réfléchir à ces questions essentielles, tenter un « mariage » inédit entre une militante environnementaliste (Claire Nouvian) et un ancien marin pêcheur (Charles Braine)... et rendre demain possible !

Ce sera aussi l'occasion de découvrir Kaizen 17 (édition novembre-décembre 2014), un numéro consacré à la pêche durable.

Pour en savoir plus :

Facebook

Les intervenants :

Claire Nouvian. Environnementaliste, auteur du livre Abysses et fondatrice de BLOOM (association qui lutte contre l’exploitation des océans profonds). Claire a été désignée « Femme en Or de l’environnement » (2012) et a reçu la médaille de l’Ordre national du Mérite (2013).

Charles Braine. Chargé du programme « pêche durable » au WWF-France pendant 4 ans, ancien marin pêcheur, Charles est aujourd’hui très engagé sur le plan associatif où il agit pour France Nature Environnement, la Plateforme Petite Pêche et l’Association Bretagne vivante dont il est le directeur.

Une soirée animée par Cyril Dion. Directeur de la Rédaction de Kaizen Magazine, auteur et co-réalisateur de Demain Le Film, co-fondateur et porte parole du Mouvement Colibris.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 22 Octobre 2014Le retour de la coquille Saint-Jacques

Erquy - Côtes-d’Armor

Bonne nouvelle pour les gourmands. Les coquilles Saint-Jacques arrivent sur les étals.

La saison de pêche a commencé début octobre. Une équipe de France 2 est partie en mer avec des pêcheurs d’Erquy (Côtes-d’Armor).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 21 Octobre 2014Charente-Maritime : les pêcheurs privés de coquilles saint-jacques

Interdiction totale de la pêche à la coquille saint-jacques sur tout le littoral de la Charente-Maritime. L'annonce faite lundi soir par le conseil du comité régional des pêches a pris les professionnels de court. Certains parlent de "scénario-catastrophe".

Interdiction pêche coquille saint-jacques

Reportage de Frédéric Cartaud et Cédric Cottaz.

Les coquilles saint-jacques que nous trouverons sur les étals de nos poissonneries ne proviendront plus du littoral de la Charente-Maritime pendant toute une année. Ce sont des coquilles ramassées au nord-est de l'Atlantique que nous mangerons.

2014 marque l'interdiction totale en Charente-Maritime de la pêche de ce mollusque bivalve de la famille des Pectinidés. Un produit de la mer très recherché et très raffiné mais dont le renouvellement laisse à désirer, ce qui explique la décision radicale de l'autorité de régulation de la pêche qui veut laisser du temps à cette espèce pour se reproduire alors qu'elle est frappée par une grande mortalité.

En Charente-Maritime, ce "scénario-catastrophe" n'avait pas été anticipé par les pêcheurs de la Cotinière pour qui le manque à gagner sera important, d'autant qu'une centaine de bateaux est directement concernée.

Pas de campagne 2014-2015 de pêche à la coquille Saint-Jacques et au pétoncle en Charente-Maritime. Cette décision a été prise, ce lundi, en fin d'après-midi, par le conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Poitou-Charentes. Les prélèvements effectués en septembre dans le pertuis Breton et le Pertuis d'Antioche attestaient de l'insuffisance de ressource exploitable.

La non ouverture de la campagne 2014-2015, décision prise en accord avec les professionnels (107 licences dont 30 de pêcheurs dépendant du comité régional des pêches et des élevages marins des Pays de Loire ), vise à permettre une campagne 2015-2016 de qualité. d'après Eric Chauveau dans

Sud OuestLa faiblesse de la ressource est en partie due à un pic de mortalité constaté en mars.« De 30 à 40 % des animaux sont morts dans le pertuis breton, qui constitue le principal vivier, contre 3 à 4 % habituellement», a ajouté Laurie Durand (coordinatrice au Crpm Poitou-Charentes) précisant que le pertuis d'Antioche n'a lui pas été touché, « mais il est de moindre importance » pour l'élevage. Regrettant de ne pas savoir « à quoi est dû ce phénomène », elle a souligné : « beaucoup de moules ont connu le même sort au même moment et au même endroit ».

Ce type de pêche représente jusqu'à 30 % du chiffre d'affaires des pêcheurs professionnels. Pour la saison 2012-2013, le chiffre d'affaires généré par les coquilles saint-jacques et les pétoncles avait atteint environ 3 millions d'euros. La prospection du mois de septembre a en revanche révélé la présence de naissains de coquilles saint-jacques et de pétoncles, deux coquillages prisés au moment des fêtes de fin d'année, ce qui semble prometteur pour la campagne 2015-2016. Extrait de Terre-Net / AFP :

La Rochelle Annulation de la campagne de pêche aux coquilles saint-jacques et aux pétoncles Arcachon : la criée cherche de nouvelles coquilles Saint-Jacques

L'annulation de la saison de pêche à la coquille Saint-Jacques dans le Perthuis charentais, annoncée mardi, est "un coup dur pour les poissonniers, la criée et les clients" selon le directeur de la criée d'Arcachon, Yves Herszfeld.Il organisait, en effet, depuis sept ans, des ventes à la criée de coquilles Saint-Jacques du Perthuis charentais, achetées directement aux pêcheurs charentais. La criée d'Arcachon écoulait environ deux tonnes entre novembre et janvier.

« Je vais tenter de trouver d'autres filières, notamment auprès des pêcheurs bretons, mais les coûts de transport vont augmenter », se désole Yves Herszfeld. D'après Bernadette Dubourg dans

Sud Ouest Charente-Maritime : quelque chose de pourri dans le pertuis breton ![]()

Mortalité des moules, des saint-jacques et des pétoncles, échouages massifs d’algues vertes... Il y a anguille sous roche autour de la baie de l’Aiguillon.

Source :

Sud Ouest par Luc Bourrianne et Frédéric Zabalza

On est encore loin des dix plaies d'Égypte mais, depuis le printemps, les phénomènes inquiétants se succèdent dans le pertuis breton. Après les mytiliculteurs de la baie de l'Aiguillon, les pêcheurs de saint-jacques (lire ci-dessous) déplorent à leur tour l'hécatombe du coquillage qui les fait vivre, sans qu'aucune explication scientifique ne permette d'en connaître l'origine.

À ces mortalités, il convient d'ajouter l'apport d'algues vertes, particulièrement massif cette année sur la côte nord de l'île de Ré. Hier, Léon Gendre, maire de La Flotte-en-Ré, est encore monté au créneau lors de la séance d'ouverture de la session d'automne du Conseil général (lire par ailleurs). Abordant ces diverses calamités qui frappent la baie de l'Aiguillon, le conseiller général a ciblé une nouvelle fois « la pratique céréalière intensive aux abords de la Sèvre niortaise et du Lay ».

La profession avait mal pris des accusations identiques du même élu, le 25 avril dernier. « Le président de la Chambre d'agriculture m'a rappelé dans un courrier du 16 mai qu'aucune analyse n'apportait la certitude quant aux origines des problèmes », a souligné hier le maire de La Flotte-en-Ré, avant de revenir à la charge : « Ce qui est certain, c'est que des analyses des eaux du pertuis Breton font état de la présence de sels nitriques issus des engrais azotés, ces sels provoquant la croissance rapide d'algues vertes. Ces dernières se sont échouées en masse sur les plages nord de l'île de Ré tout l'été et encore ce week-end. Sur la seule commune de La Flotte, nous avons dû faire retirer 850 tonnes d'algues vertes. Les eaux du pertuis breton sont-elles de bonne qualité ? J'en doute, Madame le préfet… »

Pesticides, bactérie…

Répondant aux déclarations de Léon Gendre, la préfète Béatrice Abollivier a évoqué une étude d'Ifremer imputant la mortalité des moules pour 80 % aux conditions météorologiques et pour 20 % à des facteurs bactériologiques.

(...)

Pour Pierre Le Gall, ancien océanographe et secrétaire général de Ré Nature Environnement, l'abondance inhabituelle des algues vertes ne fait aucun doute. « C'est lié aux effluents d'origine agricole, notamment les nitrates et les phosphates. C'est avéré partout, en Bretagne comme ailleurs. Le Centre d'étude et de valorisation des algues (CEVA, basé à Pleubian dans les Côtes-d'Armor) l'a démontré », remarque Pierre Le Gall, qui développe une autre hypothèse pour expliquer la mortalité des moules et des coquilles Saint-Jacques.

… ou particules fines

Pour lui, des charges de particules fines ont modifié le milieu de la baie de l'Aiguillon, et par conséquent diminué la nourriture des coquillages. « Au printemps 2013, après l'opération de déroctage au port de plaisance des Minimes, à La Rochelle, 500 000 mètres cubes de calcaire et de marne ont été rejetés dans la mer à la Repentie (non loin du pont de Ré), avant de remonter le long des côtes pour se déposer dans la baie. Un blanchiment du fond du pertuis a été constaté...

(...)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Modalités de qualification et de gestion des ressources naturelles

Appel à contributions pour un dossier thématique de la revue

Développement Durable & Territoires

Source :

Calenda Publié le jeudi 16 octobre 2014 par João Fernandes

Positionnement du dossier

Les évolutions actuelles du contexte, tant climatiques qu’économiques et sociétales, font de la gouvernance des ressources naturelles un enjeu fondamental. Pour autant, en dépit de l’intérêt croissant des décideurs publics pour les questions environnementales, les politiques publiques visant à une meilleure gouvernance de ces ressources rencontrent d’importantes difficultés dans leur mise en oeuvre concrète.

![]()

Intégrer ces ressources dans une politique publique, et plus largement dans le cadre d’une gouvernance territorialisée, suppose en effet un intense travail visant à objectiver ces ressources, à leur accorder des attributs et des valeurs, à établir des procédures de suivi objectivant leur dynamique. Ces processus de qualification par lesquels sont constituées les ressources naturelles ne sont évidemment pas simplement établis en amont des dispositifs d’action collective visant à les administrer ou les gérer. Ils interviennent aussi lors de la mise en oeuvre des politiques publiques, dans les négociations et controverses auxquelles elles donnent lieu, mais également face aux incertitudes, incomplétudes et incommensurabilité des ressources et de leurs usages. Ce dossier s'attachera à questionner la naturalité des ressources naturelles. Les contributions retenues envisageront ainsi les « ressources naturelles » comme un construit social. Cette posture constructiviste conduit ainsi, d’abord, à s’interroger sur les processus et les réseaux sociaux-techniques par lesquels sont attribuées, hybridées, et finalement constituées les qualités des ressources naturelles. Le présent dossier thématique vise ainsi, à mieux comprendre la diversité des modalités de qualification des ressources naturelles mais aussi à mieux saisir comment ces modalités de qualification participent du cadrage des modalités de gestion des ressources. De manière symétrique, ce projet de numéro spécial s’intéresse à la diversité des modalités de gestion des ressources naturelles et à la manière dont elles participent de la redéfinition des modalités de qualification de ces ressources. En s’éloignant de l’image d’un face à face entre une objectivation strictement scientifique de l’état des ressources et une approche strictement politique de leur gestion, l’originalité de ce dossier thématique réside bien dans l’attention qu’il veut porter aux boucles de rétroaction entre modalités de qualification et de gestion des ressources naturelles. Il s’agit bien de s’intéresser ici à l’hétérogénéité des instruments comme à la diversités des formes d’actions collectives qu’elles engagent, de mieux saisir la dynamique des connaissances et les formes d’apprentissage qu’elles suscitent.

Le présent appel ne privilégie donc pas d'approches disciplinaires. Sont ainsi bienvenues les contributions présentant des travaux en géographie, en sociologie, en économie ou dans toute autre discipline des sciences sociales ou au croisement de ces disciplines. Les approches théoriques privilégiées sont celles qui permettent de mieux saisir la diversité des processus de qualification et des modalités de gestion des ressources naturelles, qu’il s’agisse de l’économie des conventions, de la sociologie de l’action organisée, de la géographie sociale, etc. Les contributions envisagées s'appuieront de manière privilégiée sur des cas d'études empiriques....

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Fifty-fifty ? La négociation s’éternise entre Etat et régions pour répartir les aides européennes à la pêche. Mais des deux bords, les fonds profiteront aux entreprises.

Également dans ce numéro du marin :

* la création, par la CME et Scapêche, d’un armement à Boulogne ;

* Baltique. Les premiers quotas fixés dans le cadre de la nouvelle PCP ;

* Zéro rejet. Le rapport sur l’omnibus au parlement ;

* Mer de Barents. Près de 100.000 tonnes de morue en moins en 2015 ;

* Un néerlandais à la tête de la pêche européenne ;

* Pêche illégale. L’Europe bannit les importations sri lankaises ;

* Social. La Cmaf bientôt dissoute ;

* Trouville. Un armateur indélicat et esclavagiste ?;

* l’alliance de la Bretagne, de DCNS et d’Alstom dans l’éolien flottant ;

* prison ferme requise dans le procès Xynthia ;

* Martinique. L’armée appelée en renfort contre les sargasses ;

* du pétrole a été découvert dans les eaux profondes du Sénégal ;

* Pêche. Négociations suspendues entre l’Europe et la Mauritanie ;

* l’Europe qui veut endiguer l’afflux des migrants ;

… et un dossier spécial Bretagne.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 17 Octobre 2014Gastronomie : nouvelles saveurs pour la semaine du Goût

Les valeurs de la Semaine du Goût

1/ L’éducation au goût des consommateurs, notamment des enfants.

2/ La diversité des goûts et saveurs

3/ L'information transparente et pédagogique sur les produits, leur origine, leur mode de production et leurs spécificités

4/ La transmission des métiers et savoir-faire.

5/ Le Plaisir du goût.

6/ Encourager les comportements et consommations alimentaires s’inscrivant dans un mode de vie équilibré et durable.

Pour

en savoir plus sur la semaine du goût du 13 au 19 octobre 2014 (et

là avec l'éducation nationale)

Pendant ce temps, l'industrie alimentaire mijote les plats du futur ?Avec Solina, une « note ferrée » pour le plat préparé de poisson...

![]()

Le

développement de Solina s'appuie à la fois sur les changements d'habitudes alimentaires dans les pays émergents et l'appétit de nouveautés des industriels de l'agroalimentaire, dans les pays développés « où les cycles de vie des produits alimentaires se réduisent », explique Laurent Weber, directeur général de Solina.

Car il faut séduire le consommateur, avec de nouveaux arômes, de nouvelles saveurs. « Récemment, un client nous a demandé de travailler sur un goût barbecue pour son plat préparé de poisson. Nos chefs cuisiniers appellent ça la « note ferrée », qui correspond à l'odeur du gras de la viande quand il tombe sur la braise. »

Pour répondre à la stratégie marketing de ses clients industriels, Solina sort chaque mois quelque 800 nouvelles formules d'ingrédients alimentaires, à partir d'un catalogue de 6 500 matières premières : épices, extraits végétaux, produits laitiers, extraits d'algues, amidon, sel, extraits naturels de palourdes...

« Nous ne travaillerons plus sur de nouvelles molécules artificielles, explique Laurent Weber. La demande des consommateurs s'oriente de plus en plus vers l'authentique. Nous privilégions les ingrédients naturels, à condition que l'on tienne les prix. »

Numéro 2 européen des assaisonnements salés, le groupe Solina a doublé son chiffre d'affaires en trois ans et investi 13 millions dans une usine en Ille-et-Vilaine. En huit ans, le chiffre d'affaires (250 M€) et l'effectif (800 salariés) de Solina ont été multipliés par cinq. Depuis deux ans, les deux courbes grimpent à la verticale. L'ascension du numéro deux européen des arômes et saveurs alimentaires (derrière l'irlandais Kerry et devant le français Fuchs) donne le vertige...

Extrait de l’article de Laurent Le Goff dans Ouest France :

Ille-et-Vilaine. Ingrédients alimentaires : Solina a bon appétitAvec Frial, cinq bateaux normands vivent à l'année...Frial est créateur et fabricant de produits surgelés. « À l'origine, notre seule activité était les produits de la mer. Aujourd'hui, nous faisons vivre cinq bateaux normands à l'année mais les fruits de mer ne sont qu'une partie de notre offre de produit », rappelle Philippe Rustichelli, président du groupe Frial et premier employeur en Bessin. En France, on ne trouve pas la marque Frial dans les rayons de supermarchés. Le groupe fabrique des produits pour des clients comme Picard, Thiriet, Auchan, Lidl, Dia, mais aussi des restaurateurs comme Flunch ou Paul.

Plats, entrées et, depuis peu, desserts, les produits du groupe sont destinés aux spécialistes, à la grande distribution et à la RHF (Restauration hors foyer, comme les cantines). « Le surgelé a énormément évolué, notamment avec Picard, assure le président de Frial. Il y a dix ans, on ne trouvait que des pizzas et des lasagnes. Aujourd'hui, on se rend compte que le surgelé c'est pratique et bon. »

À Bayeux, une usine est dédiée au stockage et produits de la mer et une seconde à la fabrication. « Il y a 50000 m² de surface », précise Philippe Rustichelli. Un troisième site est implanté en Bretagne et une quatrième usine vient d'ouvrir à Falaise.

Douze chefs travaillent dans la cellule recherche et développement. « Il y a deux labos pour la recherche et un troisième pour le transfert industriel, c'est-à-dire l'adaptation des produits pour la production industrielle », présente Samuel Guilloux. Le jeune chef est responsable de la recherche et du développement. « Tous les jours, à 9 h, nous goûtons cinquante produits finis. On contrôle le goût, le visuel, la texture... Si ce n'est pas conforme à ce que nous voulons, on bloque la production. »

Le chef ne plaisante pas avec la qualité des produits. « Nous avons à disposition plus de 1 000 matières premières. » Le groupe se vente de n'utiliser ni OGM, ni conservateurs, ni colorants artificiels. Le groupe n'a pas été touché par la crise de la viande de cheval. « Acheter des matières premières à bas prix à l'autre bout du monde, on peut le faire. Mais ce n'est pas dans notre politique », assure Philippe Rustichelli.

Avec l'appli, les produits sont tracés jusqu'à l'assiette du restaurantGagner du temps car, les métiers de bouche vous le diront, la réglementation concernant la traçabilité des denrées alimentaires réclame beaucoup de suivi au quotidien...

« Ce qui demandait 40 minutes de travail chaque jour, réclame seulement 10 minutes », décrit Yves Rallon, restaurateur brestois engagé dans la transition numérique.

L'e-pack hygiène facilite la vie des restaurateurs, des cuisines centrales, des traiteurs, etc. L'application, développée avec Régis Filipe, un informaticien devenu son associé, a rapidement séduit. Y compris les services de l'État, chargés du contrôle sanitaire, qui saluent sa simplicité d'emploi.

La petite entreprise finistérienne a de l'appétit. « Je travaille avec 17 collaborateurs, mais pour faire face à la croissance de notre activité, j'embauche une nouvelle personne chaque mois », explique Yves Rallon. Ses 450 clients, au départ bretons, sont désormais partout en France. Et l'an prochain, il va tester le marché portugais, car son application peut être multilingue. Telle une boîte aux outils, l'e-pack promet d'autres nouveautés. L'e-pack office, pour piloter plusieurs sites depuis son bureau. Ou encore l'e-pack allergènes, afin de mettre à jour sa carte de restaurant.

Extrait de l'article de

Olivier Berrezai dans Ouest France : Restauration. Une apppli made in Brest pour la traçabilité des denrées alimentaires

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Coquille Saint-Jacques : un bon cru en Baie de Saint-Brieuc ?

La pêche à la coquille Saint-Jacques est lancée depuis 6 octobre, une saison qui s'annonce sous les meilleurs hospices pour les professionnels de la baie de Saint-Brieuc puisque l'autorisation de prélèvement a été revue à la hausse et dans le même temps les cours pourraient bien aussi augmenter.

Coquille Saint Jacques en baie de Saint-Brieuc : la campagne est lancée

À Saint-Quay-Portrieux : un sujet de Jean-Marc Seigner et Fabrice Leroy.

Entretien avec :

- Alain Coudray : président du comité départemental des pêches

- Stéphane Balivet : patron-pêcheur

- Jean-Michel Le Hegarrat : patron-pêcheur

- Patrick Macé : directeur des criées des Côtes d'Armor

La pêche à la coquille Saint-Jacques en Côtes d'Armor est particulièrement réglementée et surveillée afin d'assurer la pérennité du gisement et l'avenir de la profession. Ce sont les organisations professionnelles des pêcheurs en collaboration avec l'administration des Affaires Maritimes qui gèrent eux-mêmes cette ressource qui cette année, en baie de Saint-Brieuc, se porte plutôt bien puisque l'autorisation de prélèvement a été revue à la hausse.

Ce qui n'est pas le cas sur l'ensemble du littoral français où la coquille tend plutôt à se raréfier. Sur le plan économique, les pêcheurs de la baie de Saint-Brieuc pourraient aussi profiter d'une augmentation du prix de la coquille.

----------------------------------

C’est parti pour la pêche à la coquille Saint-Jacques

Société - 2min 16s - Le 15 oct. à 13h40

Il est l’un des mets les plus savoureux de la mer. Depuis quelques jours, les pêcheurs ont de nouveau l’autorisation de partir en quête de ces belles coquilles. Reportage à bord d’un bateau dans le baie de Saint-Brieuc.

Charente-Maritime : y aura-t-il des saint-jacques sur les tables de fin d'année ?

D'importants taux de mortalités sur les coquilles posent la question de l'ouverture de cette pêcherie cette saison

Source :

Sud Ouest

Y aura-t-il des saint-jacques des pertuis charentais sur les tables de fin d'année ? Rien n'autorise à être affirmatif ce jeudi, à la veille de deux réunions importantes qui réunissent les pêcheurs professionnels pour décider du sort de cette campagne.

Ce vendredi, dans un premier tour de chauffe, la commission Courreaux du comité régional des pêches maritimes examinera les éléments en possession des professionnels pour dire s'il faut ouvrir ou non la saison de pêche.

D'importants taux de mortalités sur les coquilles, notamment du pertuis breton (30 à 40%), constats réalisés au printemps dernier, posent en effet la question de l'ouverture de cette pêcherie cette saison. Et la campagne de prospection du gisement coquillier le mois dernier n'a pas livré d'éléments rassurants, hors la présence de naissain.

La seconde réunion, lundi prochain, est le conseil du Comité régional des pêches, lequel décidera de l'ouverture ou pas, et, dans l'éventualité d'une décision favorable aux pêcheurs, des jours de pêche autorisés.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 15 Octobre 2015

Poissons, à la vôtre...

Poissons, à la vôtre ! de la part du Commandant Cousteau (cliquer

Ici pour en savoir plus)

Calanques : Parc marin dépotoir !

Sous la Méditerranée... la boueLes Prud'hommes et pêcheurs de La Seyne à Marseille se sont réunis ce mardi après midi à Sanary afin de recueillir des informations concernant les rejets de boues rouges dans la fosse de Cassidagne au large de Cassis. Un dossier épineux qui traîne en longueur depuis 1966 sans trouver de solution.Source :

Ouest Var

En cause, une usine de production d'aluminium située à Gardanne qui déverse directement en Méditerranée les résidus de la fabrication de l’alumine. Depuis 1966 une conduite de 60 km de long emmène ces résidus dans la mer. Des résidus que l'industriel mis en cause refuse de qualifier toxiques.

A ce jour, 32 millions de tonnes de boues rouges auraient ainsi été déversées dans les eaux profondes de notre belle bleue et l'on noterait leur présence depuis Fos jusqu'à Toulon. Pour les pêcheurs et certains spécialistes indépendants, ces boues rouges seraient radioactives, chargées en métaux lourds, elles nuiraient à l'ensemble de la chaîne alimentaire marine en perturbant le développement et la reproduction des espèces.

Incompréhension générale

Pour en parler devant l'assemblée de pêcheurs et de Prud'hommes réunis à Sanary, le géographe Olivier Dubuquoy retraça l'historique de ce dossier avec ses rebondissements, et surtout l'espoir d'un arrêt autrefois programmé fin 2015 de ce déversement . Mais à la grande surprise de tous, le renouvellement de l'autorisation accordée pour ces rejets serait dans les tiroirs et le gouvernement devrait se prononcer prochainement. Par solidarité avec les collègues de Cassis et la Ciotat, les deux villes les plus concernées, les Prud'hommes du Brusc, de Sanary et de Bandol ont écrit à Ségolène Royal, Ministre de l'écologie, et du développement durable et à Monsieur Cadot, Préfet des Bouches du Rhône, pour demander la fin de ce rejet.

Aux côtés du géographe, Gérard Rivoire, océanographe à la retraite et consultant en écologie marine et Yves Lancelot, chercheur et spécialiste en toxicité, ont mené la discussion pour enfoncer le clou...

Pollution à la paraffine dans le parc national des Calanques

Une partie des côtes du parc national des Calanques est touchée par une pollution à la paraffine, a constaté mardi matin un photographe de l'AFP.

Source :

Marine Océans / Afp

Une couche de paraffine solidifiée était ainsi visible dans le petit port de la calanque de Morgiou, située sur la commune de Marseille.

"Des points de pollution ont été constatés sur une bande de 3 km de long sur 200 m de large", a confirmé un porte-parole de la préfecture maritime de Méditerranée.

"Cette pollution est sans conséquences sur la faune et l'environnement marin, d'après les experts", a-t-il également dit. Elle est "orpheline" : son origine n'a pas pu été déterminée, en l'absence de flagrant délit, a-t-il précisé.

"Samedi 11 octobre à 10H00, les agents du Parc national des Calanques, saisis par des habitants, ont constaté la présence d'une nappe de pollution principalement localisée dans la calanque de Morgiou", a précisé de son côté le Parc dans un communiqué.

"Des prélèvements ainsi qu'une reconnaissance en mer ont ensuite été réalisés afin de constater l'ampleur de la pollution et de récolter des indices permettant d'en établir l'origine", a ajouté l'établissement, promettant en outre de saisir la justice pour "établir les responsabilités dans cette pollution inacceptable qui a atteint le coeur marin" du Parc.

La paraffine est un produit dérivé du pétrole, blanc, translucide et inodore, solide à température ambiante. Elle n'est pas soluble dans l'eau.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 14 Octobre 2014 Une commission de normalisation pour les parcs éoliens en mer

Une commission de normalisation pour les parcs éoliens en mer

Afin d'élaborer une norme relative à l'installation de fermes éoliennes en mer, une nouvelle commission de normalisation va être mise en place par la France, dans le cadre des travaux en cours menés à l'ISO (Organisation internationale de normalisation)/TC 8 : comité technique « navires et technologie maritime ».

Source :

Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie

Cette nouvelle commission « Parcs éoliens offshore » examinera les projets d'installation et d'exploitation des champs éoliens en mer, en lien avec l'activité portuaire et maritime.

L'ISO mènera des travaux afin de définir les outils nécessaires à un gestionnaire de projet pour procéder efficacement à l'installation d'un champ éolien en mer, en créant un langage commun pour la filière.

Commission de normalisation sur l’éolien offshore : réunion d’information le lundi 23 septembre 2013 à St-Denis

En avril 2013, l’ISO a inscrit un projet de norme au programme de son comité technique « navires et technologies maritimes » sur les opérations portuaires et maritimes pour les installations éoliennes offshore. La France souhaite suivre ces travaux en créant une commission nationale et recherche des experts.

Energie marine renouvelable, l’éolien offshore se développe de plus en plus notamment en Europe qui accueille la plus grande partie des installations réalisées dans le monde. La France est le deuxième gisement éolien européen et a prouvé sa capacité à fournir et à mettre en service des parcs éoliens offshore. L’Etat français a déjà attribué en avril 2012, 4 lots pour une puissance de près de 2 000 MWatts à deux consortiums. L'investissement est de 7 milliards d'euros et la création directe de 10.000 emplois industriels est attendue. Un autre appel d’offre est en cours pour les zones du Tréport, de l'île d'Yeu et de Noirmoutier pour une puissance d'environ 1 000 MW.

Des travaux normatifs sont actuellement en cours de développement au niveau ISO – Organisation Internationale de Normalisation – sur les énergies marines renouvelables et la priorité est notamment donnée aux travaux sur l’énergie produite par l’éolien offshore.

La norme en préparation, l’ISO 29400, porte sur les nombreux aspects spécifiques de l’installation en mer de fermes éoliennes et les problématiques associées. Parmi les sujets clés de ce futur document : les procédures d’organisation et de planning, les exigences liées aux conditions climatiques, la partie préparatoire à terre (transport, stockage intermédiaire, pré-assemblage, activités portuaires), les opérations de transport et d'installation en mer, les spécifications de transfert de personnel en mer, l’enfouissement des câbles, l'entretien et le démantèlement…

La France souhaite contribuer activement à ce projet de norme et suivre les travaux normatifs sur les énergies maritimes renouvelables. Dans cet objectif, AFNOR propose de mettre en place une commission de normalisation dédiée qui sera la structure miroir du comité technique international.

Installateurs d’éoliens, société de main d’œuvre, énergéticiens, constructeurs, entreprises concernées par l’énergie éolienne offshore, association de protection maritime… assistez à la réunion du 23 septembre 2013 et rejoignez la commission AFNOR !

Contact AFNOR : Nicolas Marcq, chef de projet AFNOR Normalisation - nicolas.marcq@afnor.org

Date et lieu :

Lundi 23 septembre 2013 - de 14h00 à 16h00

Groupe AFNOR - 11, rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Consommation de poisson : Portefeuille VS Environnement

Selon le Greendex (*), l'environnement n'impacte pas la consommation du poisson et de produits de la mer contrairement à la consommation de viande (boeuf, poulet et porc)...

Greenpeace cible les DCP utilisés par les pêcheries thonières

DCP : Dispositif de concentration des poissons

Faute de pouvoir les interdire, Greenpeace demande aux marques françaises d’arrêter de s’approvisionner en thon pêché avec des DCP. « Nous ne demandons pas l’impossible. Certaines entreprises françaises pratiquent déjà la pêche à la senne sans DCP pour le thon albacore. C’est également le cas dans d’autres pays, comme au Royaume-Uni ou en Italie, où les marques John West et Mareblu se sont engagées à vendre 100 % de thon pêché à la canne ou sans DCP d’ici 2016 ».

Florence Humbert de l’association de consommateurs UFC Que Choisir :

Sauf que Greenpeace oublie de préciser l’impact non négligeable de ces techniques de pêche moins intensives sur le prix des produits. Par exemple, le prix du thon albacore au naturel de la marque Phare d’Eckmühl, la mieux notée par Greenpeace, atteint 26,25 €/kg contre 16,24 €/kg pour Petit Navire, classé sévèrement par l’ONG. Le thon en boîte, source de protéines de bonne qualité pour les ménages les plus modestes, est-il condamné à devenir unproduit de luxe ? C’est ce qui risque d’advenir si l’on ne gèle pas rapidement le nombre de DCP utilisés par les navires jusqu’à ce que leur impact sur la ressource ait été évalué par les comités scientifiques des organisations régionales de la pêche.

Extrait de l’article de Que Choisir :

Thons en conserve. Les ravages d’une pêche non durable

Selon le Greendex, l'"Environnement" impacte peu les consommateurs de poisson en France, Espagne, Japon, Suède, Royaume-Uni et Russie

(*) Greendex : premier indice global des «éco-consommateurs»

La National Geographic Society présente les résultats de l'étude Greendex, un sondage planétaire des comportements de 18 000 consommateurs-internautes de 18 pays différents. Les types d'habitations, les modes de transport et les habitudes de consommation sont les principaux critères d'évaluation de ce grand comparatif mené depuis 2008. Cliquer Ici pour accéder aux données Greendex 2014Selon le Greendex, la conserve (de thon) a un bel avenir en France....^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

11 Octobre 2014Baie de Quiberon. Coquille St-Jacques : 1,2 million de naissains semés

Une vaste opération de réensemencement de coquilles Saint-Jacques s’est déroulée sur trois jours, dans la baie de Quiberon et dans les courreaux de Belle-Ile : 1,2 million de naissains correspondant à 5,160 t environ ont été semés sur les zones de pêche. Les images de Joël Gallène.

Et ensuite des algues sur la parcelle de coquilles saint-jacques...

Innovation. Un projet de culture d'algues au large de Saint-Malo

La société C-Weed envisage d'installer trois lignes de 200 mètres de long, pour y faire croître des algues brunes en mer. Une enquête publique est en cours jusqu'au 21 octobre.

Source :

Ouest France

Qui est demandeur ?

La société malouine C-Weed, pionnière dans la culture d'algues depuis 1983. Elle produit différentes espèces (Wakamé, Kombu Royal, Alaria) en Rance. Elle emploie trois salariés.

À qui sont destinées les algues ?