----------------------------------

1 octobre 2014 : Ouverture de la coquille saint-jacques (saison 2014/2015)Google Alertes : Coquilles Saint-Jacques à la normandeCopie d'écranComité national des pêchesOuverture de la pêche à la coquille Saint-Jacques

Ce mercredi 1er octobre marque le jour de l’ouverture de la pêche à la coquille Saint-Jacques pour les pêcheurs français. Guettez-les sur les étals, elles feront votre régal !

Bon à savoir :

- Le nom scientifique de la coquille Saint-Jacques est : Pecten maximus. On trouve d’autres espèces voisines sur le marché, ce sont des pectinidés, souvent commercialisés sous le nom de pétoncle.

- La coquille Saint-Jacques est une espèce sédentaire, qui vit en banc. Les principaux gisements en France sont : Baie de Seine, Baie de Saint-Brieuc, Rade de Brest, Quiberon, Pertuis charentais.

- Les pêcheurs français respectent une fermeture de la pêche chaque année, du 15 mai au 30 septembre, afin de laisser le temps aux coquilles de grandir et de se reproduire.

- Une licence professionnelle a été créée, à la demande des pêcheurs, pour limiter l’accès à la pêcherie. Cette licence a dans certains cas valeur d’AEP (autorisation européenne de pêche).

Source :

CNPMEM

Au moment où Pavillon France lance l'opération " 3. 2. 1. Poissons ! ", "Viandes de France" fait le point...

Après le scandale des viandes : les choses ont-elles vraiment changé ?

Plus d'un an et demi après le scandale de la fraude à la viande de cheval, la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles dénonce des mesures et des dispositifs inefficaces

Source :

SudOuest.fr, avec AFP

Pour répondre à la crise qui avait durement touché la filière des viandes durant l'année 2013, plusieurs mesures avaient été prises pour permettre aux acheteurs de retrouver la confiance.

Mention "Viandes de France" : "les étiquettes ne sont pas imprimées"

L'étiquette "Viandes de France", qui devait informer et rassurer le consommateur et garantir l'origine de la viande, a fait long feu à peine six mois après son lancement, a dénoncé mercredi la FNSEA.

"La vérité c'est que les étiquettes ne sont même pas imprimées ! C'est un coup de com' sans effet", s'est insurgé devant la presse Patrick Bénézit, président de la fédération régionale des syndicats agricoles (FRSEA) du Massif Central.

"La démarche n'est pas entrée dans les faits", remarque-t-il en dénonçant un "jeu malsain", entretenu notamment par les opérateurs de la grande distribution qui se fournissent dans les pays voisins.

Les étiquettes "Viandes de France" n'ont pas eu l'efficacité escomptée, dénonce la FNSEA.

"Ce n'est pas que les voisins sont moins chers, mais c'est une façon de calibrer le marché intérieur à la baisse : si on achète moins en France, les prix vont baisser", explique encore le président de la FNSEA, lui même éleveur dans le Cantal et vice-président de la Fédération nationale bovine (FNB).

Cantines : 87% de volailles étrangères

L'autre cible dans le viseur des éleveurs, qui dénoncent un effondrement des cours "qui perdent 2 à 3 centimes du kilo par semaine", selon la FNB, c'est la restauration collective, cantines scolaires et des administrations publiques notamment.

"Il n'y a plus un morceau de viande française dans les cantines!", affirme le responsable qui renvoie les élus à leurs "responsabilités".

Selon Christiane Lambert, 1ere vice-présidente de la FNSEA, "87% des volailles servies dans les cantines sont étrangères et autour de 70% pour la viande rouge". Ces chiffres ont été établis par le syndicat des Jeunes agriculteurs au fil d'une enquête minutieuse, précise-t-elle. Le principal syndicat agricole français entend d'ailleurs conduire des "enquêtes" dans les cuisines de la restauration collective et publier ses résultats.

"On va enquêter dans les cantines et remonter la chaîne: que les parents qui subissent des licenciements dans les entreprises agroalimentaires, comme chez Doux, Tilly ou Gad, sachent ce que leurs enfants mangent à l'extérieur", a-t-elle prévenu. "Quand on s'enfonce dans la crise, le patriotisme alimentaire ça compte".

La FNSEA a annoncé sa volonté de conduire un "travail sur le terrain" jusqu'au 15 décembre, selon une méthodologie qui est en cours d'établissement et sera présentée au réseau le 15 octobre.

"Seuls 44% des viandes sont françaises chez McDo"

L'enquête n'épargnera personne, ni les cuisines de l'industrie agro-alimentaire prévient-elle.

"Nous avons fait des contrôles chez Fleury-Michon en Vendée et découvert du porc espagnol nourri aux OGM", a rapporté Mme Lambert. Elle a rappelé que l'Europe et les industriels de l'agroalimentaire avaient refusé l'étiquetage obligatoire de l'origine des viandes en faisant valoir des surcouts de "40% liés aux contrôles qu'ils devraient effectuer".

Malgré le refus de la commission européenne de rendre la mesure obligatoire, distributeurs et industriels s'étaient engagés à promouvoir sur une base volontaire les "viandes de France" nées, élevées et abattues en France, dans la foulée du scandale des raviolis au cheval et pour contrer la concurrence européenne.

"Certains le font, d'autres pas", constate Mme Lambert qui pointe également les enseignes de restauration rapide, comme MacDo ou KFC qui font leur publicité sur les viandes de terroir: "Chez MacDo les contrôles ont montré que seuls 44% de la viande des hamburgers est d'origine France". Quant à KFC elle n'a pas été en mesure de chiffrer avec certitude la part des poulets français.

"Mais l"Allemagne construit des poulaillers gigantesques de 30.000 poulets qui sont vendus 20 à 25% moins cher", a-t-elle noté.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ouverture de la pêche à la coquille Saint-Jacques

Depuis ce mercredi 1er octobre, minuit, la pêche à la coquille Saint-Jacques est ouverte. A Dieppe, une quarantaine de bateaux a pris la mer. Tôt ce matin, certains étaient déjà revenus à leur port d’attache. L'occasion de faire un premier bilan : la coquille 2014 s'annonce belle, mais rare.

Le reportage, ce matin, à Dieppe, de Grégory Archiapati et Karima Saïdi (montage : Stéphanie Pierson)...

avec les interviews de :

Patrick Leroy, armateur du Jennivic

Arnaud Colsenet, matelot à bord du Paskisa

Depuis cette nuit, la pêche est ouverte dans une zone comprise entre Barfleur et le cap d'Antifer, au-delà des 20 milles (environ 37 km).

A partir du 3 novembre, une nouvelle zone sera autorisée, entre 12 et 20 milles des côtes, pour permettre aux plus petits bateaux de commencer à pêcher.

Enfin, la Baie de Seine, la zone la plus proche des côtes, ouvrira le 1er décembre.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Les premiers bâteaux partiront cet après-midi (mardi 30 septembre 2014 ndlr) pour être sur zone à minuit, heure à laquelle ouvre la saison de pêche de la Saint-Jacques.

Source :

Les informations dieppoises

Une trentaine de bateaux de pêche de Dieppe prendront la mer dès cet après-midi pour l’ouverture de la pêche à la coquille Saint-Jacques.

Après une année 2013 qualifiée d’exceptionnelle, les professionnels s’attendent à trouver un produit de bonne qualité mais certainement en moindre quantité.

Les premières coquilles sont attendues sur les étals dès mercredi. A Dieppe, la Saint-Jacques est réputée pour sa fraîcheur, puisqu’elle arrive à quai encore vivante.

Normandie. La pêche à la saint-jacques ouvre mercredi

La pêche à la coquille Saint-Jacques ouvre à minuit, dans la nuit de mardi à mercredi, pour la zone des 12 à 20 milles. Les patrons-pêcheurs de Port-en-Bessin s'inquiètent déjà.

Source :

Ouest France

La grogne

À la veille de l'ouverture, les patrons-pêcheurs de Port-en-Bessin protestent. « Des accords sont signés entre les Britanniques et les Français, mais on retrouve des bateaux irlandais sur la zone, explique Claude Milliner, armateur du Défi. Nous avons contacté les élus pour qu'ils interviennent. S'il ne se passe rien, nous projetons de pêcher dans la zone des 12 milles. Après une saison en demi-teinte, nous pensions retrouver un peu d'air avec l'arrivée des nouvelles coquilles. »

Trois dates à retenir

La zone qui ouvre ce soir va de Barfleur au cap d'Antifer, au-delà des 20 milles (environ 37 km). La zone comprise entre les 12 et 20 milles, ouvrira le 3 novembre et permettra aux plus petits bateaux de pouvoir commencer à pêcher. « La première zone est très éloignée, cela engage des frais et les cours ne suivent pas souvent », remarque un autre pêcheur. Beaucoup étaient revenus au chalut l'an passé, en attendant le mois de novembre. La Baie de Seine, près des côtes, ouvrira, quant à elle, le 1er décembre.

Quelle qualité de coquille ?

Quid de la qualité et de la taille des coquilles à l'ouverture ? « C'est la surprise des premières caisses débarquées, note Richard Brouze, directeur de l'organisation des producteurs de Basse-Normandie. Il y a l'offre et la demande, mais les volumes fixent les règles des cours. » Ifremer annonce un retard de croissance. « Nous verrons bien, ce n'est pas pour cela que les coquilles seront moins chères, au contraire certainement. »

Plus d'informations :

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

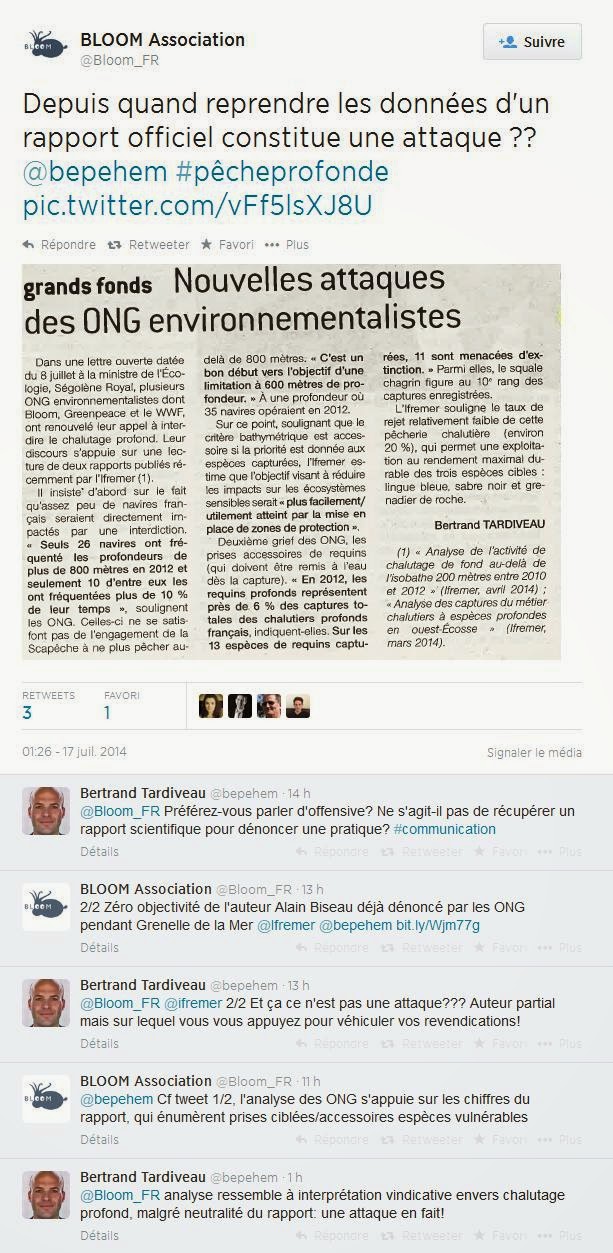

Le 29 Septembre 2014« Tuer la poule aux oeufs d’or… » à propos des campagnes contre le chalut

Fishing News international, vient d’attribuer le titre de « man of the year » à Menakhem Ben-Yami. Une juste reconnaissance pour ce rescapé du ghetto

qui a toujours été un résistant. Le journal lui consacre un long article biographique.

Menakhem Ben-Yami à Lorient en Novembre 2010 (Photo Alain Le Sann)Concernant les campagnes contre le chalutage, ce scientifique remet en cause les messages médiatiques très largement diffusés. Lire l’article ci-dessous : traduction de World fishing and aquaculture (en anglais)

Source :

L'Encre de Mer

L’auteur s’insurge contre l’idée véhiculée (notamment par Oceana) que « l’utilisation intensive des chaluts de fonds et des dragues provoquerait des dommages plus directs aux fonds sous-marins que toute autre activité humaine dans le monde, plus que les forages pétroliers, les mines sous-marines, les poses de pipelines, les déversements de tonnes de polluants…. ! Pour lui, il est important de » ne pas mettre tout le chalutage, à toutes les échelles, et à toutes les zones océaniques, dans le même panier de publicité ». Il pense même que cette focalisation d’Oceana sur le chalutage et sur d’autres méthodes de pêche ne vient pas seulement d’un souci environnemental mais plutôt de la volonté d’écarter l’attention du public et des institutions de réglementation d’autres activités industrielles dont certaines constituent ses principaux bailleurs de fonds.

Des études scientifiques récentes montrent qu’au contraire le chalutage peut accroître la richesse des fond et l’abondance de poissons….

« Depuis des années, j’ai lu de nombreuses études sur les effets du chalutage avec des conclusions et des recommandations très variables. La conclusion habituelle est que sur des sols mous, le chalutage est bon car il oxygène la couche de fond supérieure et empêche ainsi la création d’une couche noire, malodorante, anoxique résultant du dépôt continuel de matière organique morte. Sur fond dur, les chaluts et les techniques de chalutage de fond sont conçus de manière à avoir un impact réduit. Et au niveau écologique, il est habituellement prévu la fermeture des habitats sensibles sur lesquels les chaluts pourraient en effet causer des dommages permanents aux récifs coralliens profonds.

Quoi qu’il en soit, pour éviter que votre poule ne picore dans votre jardin, vous n’avez pas à la tuer; juste clôturer le jardin … et la laisser picorer ailleurs. »

plus d'informations dans :

L'Encre de Mer ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Dans le marin du 26 septembre 2014, L’art de conter la pêche artisanale

"Elisabeth Tempier et son équipe de l’Encre de Mer nous invitent avec passion et finesse à découvrir la pêche artisanale, à la comprendre, à l’aimer si ce n’est le cas. En renfermant Poissons, on regrette de ne pas avoir ouvert plus tôt ce livre sorti en juin... et on a envie que tout le monde le lise..." Solène Le Roux

« Poissons, Histoires de pêcheurs, de cuisiniers et autres » d’Elisabeth Tempier. Préface de Carlo Petrini, fondateur de Slow Food. Postface de Pierre Mollo, biologiste spécialiste du plancton. Editions Libre et Solidaire

À la une du marin du 26 septembre : Ebola perturbe l’activité maritime en Afrique

Le marin consacre son sujet d’ouverture au virus Ebola qui ne cesse de progresser en Afrique de l’ouest. Face à la menace, l’ensemble des activités maritimes (commerce, offshore, pêche…) s’organise.

Également dans ce numéro du marin :

* la certification pêcheur responsable de 33 navires bretons ;

* la volonté des thoniers senneurs français d’encadrer les DCP ;

* Quotas. L'Association d'halieutique veut un effort sur la durée ;

* les négociations tendues pour la répartition de l’enveloppe du Feamp ;

* GMS. Le thon rouge de ligne retrouve les rayons en 2015 ;

* l’invasion de sargasses dans les Antilles ;

* Vendée. Olmix mise sur l'algue rouge ;

* les filets sud-asiatiques accusés de capturer trop de cétacés dans l'Océan Indien ;

* baleine. la pêche scientifique plus encadrée ;

* justice. La chalutage reste interdit dans les 3 milles ;

* gens de mer. Des pensionnés combatifs ;

* CBS. Le chantier étellois monte en puissance ;

* la stratégie de Total pour réduire ses coûts…

Cliquer

Ici pour lire le marin ou aller dans

le Kiosk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 26 septembre 2014

Privatisation du domaine public maritime au profit de riches estivants...

Bassin d'Arcachon : Devant l'avancée touristique, les professionnels de mer entrent en résistance au Cap Ferret...

Les cabanes ostréicoles au tribunal... Le Comité départemental des pêches et le Syndicat des patrons, armateurs et marins de la Gironde (Spam 33) viennent de déposer plusieurs requêtes devant le tribunal administratif de Bordeaux. Les pêcheurs contestent l’attribution des cabanes du domaine public maritime à des estivants. Ils dénoncent une privatisation au profit de riches particuliers...

Lorsque la commune de Lège-Cap-Ferret a pris le village du Four en gestion, ladite convention a été refondue. « Une première version rédigée en 2011 par les services de l'État interdisait la transmission automatique et permettait l'exercice d'un véritable droit de priorité aux professionnels de la mer qui ont besoin de proximité pour travailler et se loger », souligne Alain Argelas, président du Spam 33. Il rappelle que « le Cap-Ferret est l'un des seuls endroits où il y a des cabanes d'habitation sur le domaine public maritime ». Et de parler aussi des levées de boucliers qui ont suivi, menant selon lui à la rédaction in fine d'une convention « illégale et favorable aux estivants ».

« C'est un privilège filial. Le domaine public est inaliénable, intransmissible », résume Alain Argelas, qui dénonce la privatisation des villages au profit de riches occupants peu présents sur la presqu'île, faisant de ces cabanes des résidences secondaires alors que les jeunes inscrits maritimes ne parviennent pas à se loger.

Lège Cap-Ferret : les cabanes de bord de mer au tribunal

Les pêcheurs contestent l’attribution des cabanes du domaine public maritime à des estivants. Ils dénoncent une privatisation au profit de riches particuliers

Source :

Sud Ouest par Sabine Menet

Les cabanes ostréicoles au tribunal... Le Comité départemental des pêches et le Syndicat des patrons, armateurs et marins de la Gironde viennent de déposer plusieurs requêtes devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Ils demandent l'annulation de délibérations prises lors du Conseil municipal de Lège-Cap-Ferret le 20 juin dernier et relatives à plusieurs autorisations d'occupation temporaire (AOT) du domaine public maritime. Ils demandent également l'annulation de plusieurs arrêtés municipaux portant sur le transfert de ces AOT à des ayants droit non professionnels. Bref, avec ces requêtes, ils entendent attaquer sur le fond la convention de gestion des cabanes de 2012. Un petit rappel des faits s'impose.

Une convention illégale et favorable aux estivants

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 25 Septembre 2014

Granville. Toute la mer sur un plateau ce week-end

Chaque année, le public répond toujours plus nombreux au festival des coquillages et crustacés. Granville, le premier port coquillier de France, s'apprête à accueillir plus de 50000 visiteurs pour la 12e édition.

Source :

Ouest France par Fabien Jouatel et Jean-René Rivoal.

La 12ème édition du Festival "Toute la mer sur un plateau" aura lieu les 27 et 28 septembre 2014.

Dans la baie du Mont-Saint-Michel, le port de pêche de Granville - 1er port coquillier de France - mettra une nouvelle fois en vedette les produits de la mer. Depuis maintenant 12 ans, la mer - omniprésente dans le paysage granvillais - donne le ton à ce grand rendez-vous annuel placé sous le signe de la pédagogie et de la gastronomie.

Les coquillages et les crustacés auront la part belle, frais ou transformés mais également mis en scène par les Chefs normands. Pas moins de 16 tonnes de produits de la mer, en direct du pêcheur ou du conchyliculteur : bulots, praires, coquilles Saint-Jacques, olivettes, amandes, huitres, moules, homards et tourteaux. Au programme du week-end : vente et restauration sur place, animations variées pour petits et grands, démonstrations de cuisine et dégustations pour les quelque 55 000 visiteurs qui se donnent rendez-vous, chaque année, sur le port de pêche granvillais.

Cliquer

Ici pour télécharger le programme des deux jours

Bulot

C'est le produit phare de la criée granvillaise. Les coquillages représentent 79 % du tonnage annuel. L'obtention du label européen IGP (Identification géographique protégée) pourrait intervenir en 2015, et renforcerait l'image de Granville comme le 1er producteur européen de bulots. Sa labellisation « pêche durable » est également en cours.

Coquille saint-jacques

Sa pêche sera ouverte le 1er octobre, mais par dérogation spéciale des Affaires maritimes, les pêcheurs pourront la pêcher dès le vendredi 26 septembre. L'association du festival cotise auprès du comité régional des pêches pour réensemencer l'équivalent de la partie prélevée avant la date officielle d'ouverture.

Cette année, le tonnage proposé devrait atteindre les 7 tonnes contre 5 l'an passé, soit une augmentation de 40 %.

Depuis 2009, le comité régional des pêches est dans une démarche d'ensemencement de coquilles afin de gérer la ressource. Là aussi, une démarche est en cours de certification pour obtenir le Label rouge pour la noix de saint-jacques blanche surgelée.

Homards

400 kg ont été vendus la première heure l'an dernier. Au total sur les deux jours, trois tonnes ont été écoulées. En 2013, treize bateaux avaient participé à l'approvisionnement du festival en homard dont certains de Barneville-Carteret, de Diélette et de Jersey.

Fraîcheur

Pour assurer un maximum de fraîcheur aux produits de la mer proposés, 90 % des bateaux de pêches de Granville participeront à approvisionner le festival. Pour les coquillards et les bateaux qui pêchent la praire, normalement au repos le vendredi, ce sera une sortie de pêche en plus, exceptionnellement.

Espaces thématiques

(...)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Granville, premier port européen pour le bulot

A l'occasion de la fête Toute la mer sur un plateau ce week-end, entretien avec Loïc Houssard, président de la Chambre de commerce et d'industrie du centre et Sud Manche.

Granville est-il toujours le premier port coquillier de France ?

Toujours ! C'est aussi le premier port bas-normand, la sixième criée sur les 37 qui existent en France, avec 8 500 tonnes de coquillages et 2 500 tonnes de poissons. 54 navires où travaillent 175 personnes. Sans oublier le reste de la filière : les mareyeurs, le transport... Et le bassin conchylicole qui regroupe 450 entreprises sur toute la côte, avec 16 200 tonnes d'huîtres et 12 000 tonnes de moules de bouchot.

À propos de qualité, à quoi correspond la marque Baie de Granville ?

Mise en avant depuis 2009 avec le groupement Normandie fraîcheur mer, cette marque commerciale « Baie de Granville » concerne le bulot, le bar, la daurade grise, le lieu jaune, le saint pierre, la sole et le turbot. Quand je fais mon marché, j'aime bien savoir d'où vient le produit qu'on me présente. Et sur les écriteaux, on lit souvent : « pêché en Atlantique Nord », c'est un peu vague. Cette marque a le mérite d'être plus précis et définit plusieurs critères de qualité : lieu de pêche, fraîcheur, marée courte et respect des tailles.

Bulot de la Baie de Granville – Normandie

Normandie Fraicheur Mer

Les pêcheurs de l'Ouest du Cotentin (France) s'engagent, avec le groupement qualité nfm (www.nfm.fr), pour une pêche respectueuse d'un des nombreux coquillages emblématiques de la Normandie : le bulot de la baie de Granville(whelk from Normandy). Découvrez cette pêche avec un pêcheur professionnel de Granville, dans la Manche: Didier LEGUELINEL, à bord du M TETHYS.

Vous souhaitez encore aller plus loin dans ce domaine ?

Une démarche a été entreprise, concernant le bulot, pour avoir le label d'Indication géographique protégée (IGP). Granville reste le premier producteur européen de bulot. Une reconnaissance au niveau européen, spécifiante et de qualité, qui devrait être délivrée en 2015. En 2011, nous avons déjà obtenu la labellisation Pêche durable pour le homard. Une autre démarche de certification est également engagée au niveau de la saint-jacques surgelée blanche, avec une grande responsabilité de nos pêcheurs, qui gèrent, chaque année depuis 2009, un ensemencement.

Pour plus d'informations sur le Bulot de Granville :

Normandie Fraicheur Mer (NFM) Granville, 1er port de pêche bas-normand

Une flottille de 54 navires. 175 hommes embarqués. Granville reste aussi le premier port coquillier de France. Source :

Ouest France (Janvier 2014)

Le président de la Chambre de commerce (CCI) Centre et Sud-Manche Loïc Houssard a établi, jeudi soir, le bilan 2013 des ports de Granville. Le port de pêche est le premier port en tonnage de Basse-Normandie. Il a enregistré une hausse des apports en tonnage de 9 %, soit plus de 1 000 tonnes supplémentaires (10 918 tonnes en 2013, contre 9 983 tonnes l'année précédente).

Pourtant, le chiffre d'affaires est en légère baisse de -2 %, à 18,4 millions d'euros. « Les sorties des bateaux ont été rythmées par les caprices de la météo avec une fin d'année balayée par des tempêtes », souligne Loïc Houssard.

Avec une flottille comptant 54 navires pour environ 175 hommes embarqués, le port de Granville reste le premier port coquillier de France, 6e en tonnage et 14e valeur sur les 37 halles à marée. Les coquillages représentent 79 % des apports en tonnage.

Commerce et plaisance

Projet d'extension

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 24 Septembre 2014

Eolien. Ils comptent oiseaux et mammifères en baie de Saint-Brieuc

Samedi, sur la zone du projet éolien, les naturalistes d'In Vivo ont réalisé 110 observations d'oiseaux ou marsoins Samedi, sur la zone du projet éolien, les naturalistes d'In Vivo ont réalisé 110 observations d'oiseaux ou marsoins | François Grégoire

Depuis deux ans, à raison de deux sorties par mois, des naturalistes du bureau d'études In Vivo conduisent des observations sur la zone d'implantation du futur parc éolien.

" Nous assurons un suivi des oiseaux et mammifères marins, le but étant de caractériser la zône du projet éolien en baie de Saint-Brieuc par rapport à la richesse avifaunistique et des mammifères marins ", résume Alexis Chevallier, du bureau d'études finistérien In Vivo à qui a été confié ce recensement.

Ces observations sont ensuite compilées et cette "photographie" vient nourrir l'étude d'impact commandée par Ailes Marines, porteur du projet éolien en baie de Saint-Brieuc.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 23 septembre 2014

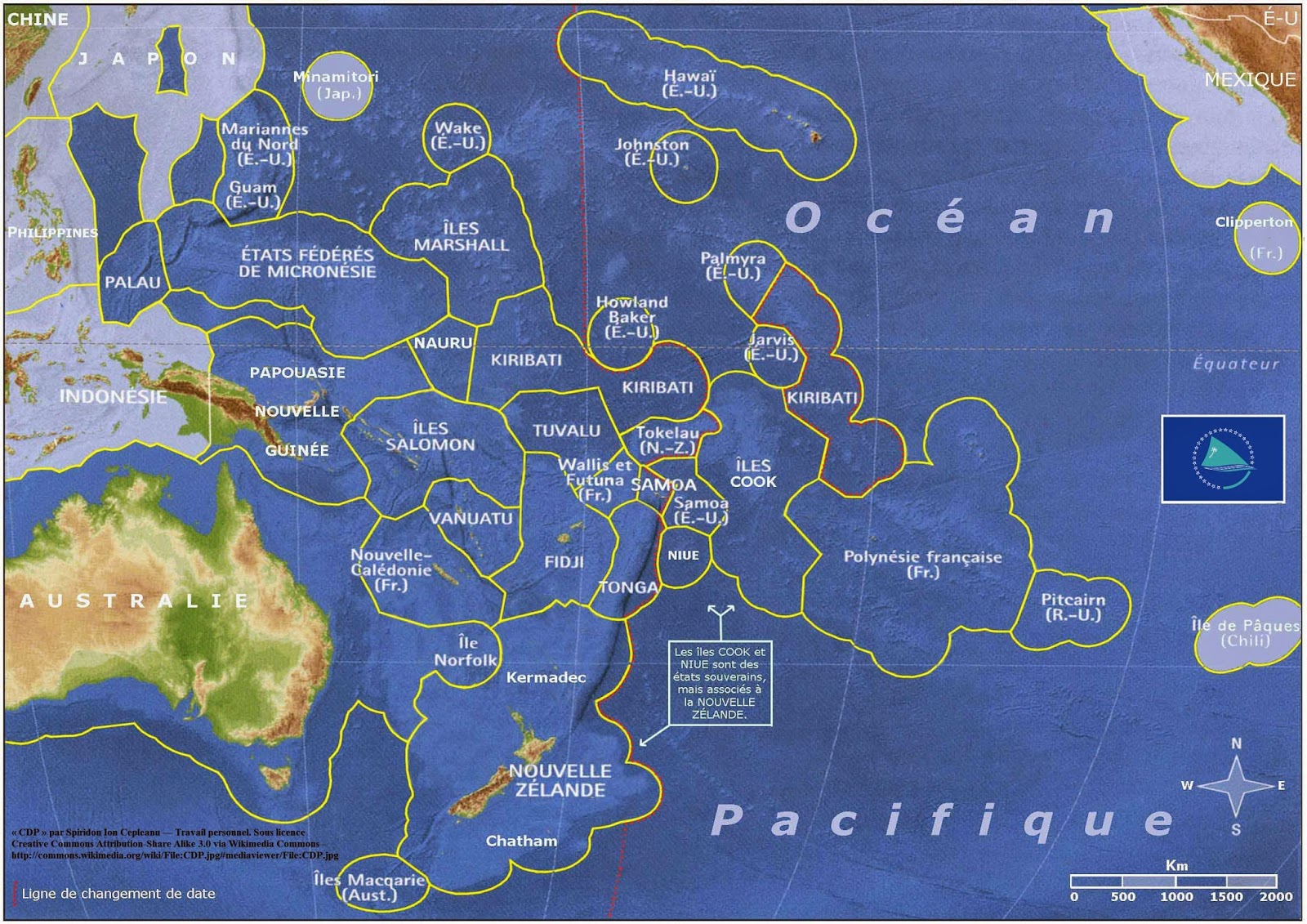

Urgent : Relecture de la filière pêche sous l'angle géopolitique...

La relecture de la filière pêche sous l'angle géopolitique est urgente.

La France détentrice de la plus vaste superficie maritime, après les USA, est fondée à mettre en œuvre, une politique courageuse de protection de ses zones maritimes. Le contrôle des AMP, la cohabitation entre l'activité halieutique, son maintien, et l'exploitation pétrolière en mer profonde nécessite de fortes avancées diplomatiques. Les alliés traditionnels de la France comme les USA ont plus intérêt à participer à la préservation des océans, à nos côtés, qu'à servir de cadre à des manigances fumeuses et gravement destructrices.

Décryptage de Richard Honvault - Conseiller municipal (UDI/Nouveau Centre) de Boulogne-sur-Mer et Secrétaire national du Nouveau Centre en charge de la pêche, de la mer et de l'économie portuaire

La pêche en eau profonde, un nouvel enjeu géopolitique ?

Une vaste opération, à caractère géostratégique, est menée pour confisquer de vastes espaces maritimes et océaniques au bénéfice exclusif des intérêts américains. Cette manipulation est relayée en France et dans le monde par des ONG en relation étroite avec les acteurs américains de cette entreprise.

1/3 des pétitionnaires sont étudiants ou doctorants d'institutions scientifiques américaines directement financées par PEW et les 2/3 restants sont des bénéficiaires via des réseaux comme Sea Around Us doté à plus de 20 millions de dollars, par PEW.

Au nom de la défense de l'environnement et de la faune maritime, la pêche de grand fond serait interdite dans des Aires Marines Protégées (AMP) ce qui faciliterait de futures extractions minières offshore au profit d'intérêts politico-économiques américains. Les trusts caritatifs comme PEW sont au cœur du lobby des ONG visant à la création des AMP dans le monde.

En 2009, le Royaume-Uni, ciblé par les lobbies écologiques américains, a adopté le "Marine and Coastal Access Act" (loi d'accès maritime et côtier) qui instaure une catégorie spécifique d'AMP, les MCZ (marine conservation zone) ou zones de préservation de la biodiversité des fonds marins. Prévue en 2013, l'officialisation par le gouvernement britannique des 127 MCZ, est différée.

La communauté maritime française craint que ces MCZ ne menace gravement l'activité des flottes de pêche. La sanctuarisation de plus de 50% des zones, interdisant de fait la pêche induit la disparition du droit de pêche, de 5 000 emplois directs et de notre souveraineté maritime. Interrogé sur ce point, par Hervé Morin, (question parlementaire JO du 18/12/2012), le ministre des transports, F Cuvillier s'est voulu rassurant (réponse p7578, JO du 16/07/2013). Depuis lors, aucun point d'étape n'a été communiqué par les services de l'État.

Le PEW Charitable Trusts est intervenu, sur la réforme communautaire de la pêche et son interdiction en grand fond. Ciblant le parlement européen et l'opinion publique de l'UE, PEW est à la base d'un consortium d'ONG, regroupant OAK Fundation, Adessium (Hollandaise), le WWF, Greenpeace et Birdlife international, mobilisant 140 millions de dollars. L'argumentaire scientifique est établi par l'université de Colombie britannique pour un coût de 2à millions de dollars payé entièrement par PEW.

Les cartes établies par "Blue Lobby" pointent la superposition d'enjeux (pêche, défense, commerce, terres rares marines) dans les zones visées, attirant les appétits américains. Des lobbies réclamant la création de ses AMP, financés ou en lien avec les administrations et les compagnies pétrolières américaines, affirment que l'exploitation pétrolière serait un mode durable de financement de la préservation des mers citant les études d'impact financées par ces industriels liés à PEW!

La famille PEW qui a fait fortune dans le pétrole, créé, dans les années 80, son trust caritatif le "PEW Charitable Trusts" avec un capital de 5 milliards de dollars placé sur les marchés financiers internationaux, générant des gains annuels de 300 millions de dollars, défiscalisés (conformément aux lois US) et affectés au programme d'actions du trust. Classé 12ème aux USA, ce trust serait devenu organisateur et financeur du lobby "Océan" d'autres ONG.

Suite :

Huffingtonpost^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 22 septembre 2014 Après MerAlliance, Thaï Union acquiert le norvégien King Oscar

Après MerAlliance, le groupe Thaï Union Frozen (TUF) vient de signer une deuxième acquisition en un mois. Il s'agit de la société norvégienne King Oscar, propriété du fonds Procuritas Capital Investors IV.

Spécialiste du poisson en conserve (hareng, maquereau, thon, anchois, foie de morue), King Oscar occupe des positions de leader en Norvège, aux Etats-Unis, en Pologne, en Belgique et en Australie. La société norvégienne est même numéro un du segment de la sardine premium en Norvège, aux Etats-Unis et en Australie. Son chiffre d'affaires est de 80 millions de dollars (pour 90 millions de conserves par an). Il affiche une croissance annuelle de 6 % depuis cinq ans. Ses deux sites de production sont implantés à Gniewino en Pologne et à Svolvaer en Norvège, pour une capacité de production de 135 millions de conserves par an.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Reportage photographique dans le marin...

Depuis le 15 juin, dans les ports de l’est Cotentin et du Calvados, une soixantaine de chalutiers ont armé les dragues pour la campagne de moules sauvages. Le marin a embarqué, le temps d’une marée, à bord du Valenscillia, basé à Saint-Vaast-la-Hougue.

Romain Lanéele, le patron, explore le gisement de Réville où « la moule est magnifique ». Les traits d’une vingtaine de minutes s’enchaînent à bon rythme durant 3 heures pour atteindre le quota de 2,4 tonnes (5 jours par semaine et > 1 euro le kilo ndlr). Les moules déversées sur le pont sont aussitôt triées puis mises en sacs. « La production est déjà vendue », souligne Romain Lanéele, qui travaille avec le groupement Normandie fraîcheur mer et a donc « un cahier des charges exigeant ».

L’est du Cotentin concentre la plus importante zone de moules sauvages du littoral français. L’an passé, entre 5 000 et 7 000 tonnes y ont été pêchées. Les professionnels gèrent cette ressource en fixant les dates, les conditions d’ouverture et les quotas de pêche selon les prospections effectuées avec l’Ifremer. D'après le marin :

Une marée à la pêche aux moules sauvages dans l’est Cotentin

Les autres sujets du marin :

Entretien avec Xabier de La Gorce, président de la SNSM;

3 incendies en mer : Au Croisic : un ligneur brûle et coule, à Port-en-Bessin : un chalutier sombre après un Incendie, à l'Aiguillon-sur-Mer : incendie du fileyeur "Théo";

La chute à la mer fatale sur un caseyeur à Belle-Île;

Peu de coquilles Saint-Jacques attendues pour la campagne en Manche-est;

Saumon. Marine Harvest a repris la filiale chilienne de Pescanova;

Le thaïlandais TUF poursuit ses emplettes en Norvège;

Malconche (Oléron). Nouvelle enquête sur le projet de filières;

Pêche. Les autorisations européennes dont des vagues en Méditerranée;

Quotas. José Jouneau refuse toute baisse en 2015;

Tourteau. Un audit européen à bord de cinq caseyeurs français;

Granville. Ouverture réussie pour la praire;

Pêche illégale. la France veut ratifier un accord international;

Guadeloupe. Flagrant délit de pêche aux lambis;

Guyane. Deux radars pour lutter contre la pêche illégale;

Des centaines de migrants précipités à la mer;

Un dossier complet en région Aquitaine : Pêche. Vers une année record... Le pari de la transformation...

Cliquer

Ici pour lire le marin ou aller dans

le kiosk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 20 Septembre 2014 Journées du patrimoine : Visitez les coulisses de Maréis !Maréis, le centre de la découverte de la pêche en mer...

Étaples - Pas-de-Calais

À l’occasion des journées du patrimoine, Maréis a concocté un programme spécial.

Visite des coulisses. Pour la première fois, les visiteurs pourront découvrir comment fonctionne le système de filtration d’eau, la zone d’élevage, le régime alimentaire des animaux...

Visites à 10 h, 11 h, 15 h, 16 h et 17 h.

Visites guidées. À 10 h 30, 11 h 30, 15 h, 16 h (en patois étaplois) et 17 h.

Demi tarif. Les entrées sont à demi-tarif durant tout le week-end.

Renseignements : 03 21 09 04 00 et site web :

Maréis

En un mois, Maréis a franchi la barre des 10 000 visiteurs

L’équipe du centre de la découverte de la pêche en mer, à Étaples, est HEU-REUSE. Pour la première fois de son histoire, Maréis a enregistré plus de 10 000 visiteurs en un mois. Une hausse de 47 % par rapport à 2013.

Source :

Voix du Nord par Elise Chiari

Les raies ont failli en faire un flash-mob. Au mois d’août, Maréis a accueilli 10 325 visiteurs. Un record absolu pour le centre depuis son ouverture en 2001. « D’habitude on oscille entre 4 000 entrées pour les pires mois d’août et 8 000 pour les meilleurs », note Vincent Theeten, directeur du pôle tourisme, qui ne cache pas sa joie : « En général, on reste mesurés, on ne se gargarise pas des réussites mais là, on le dit, on est vraiment ravis ! »

Il y a de quoi car le résultat représente plus d’un quart de la fréquentation annuelle (43 000 visiteurs en 2013). « Nous avons eu des journées très denses, parfois jusqu’à 800 personnes. Le personnel a assuré, tout le monde a gardé le sourire en toutes circonstances. »

Pour Vincent Theeten, la météo seule ne peut pas expliquer ce succès. « C’est vrai que le mois d’août a été exécrable mais depuis 2001, il y en a eu des saisons pourries, sans pour autant qu’on atteigne des scores pareils ! » Alors quoi ? « Je crois qu’on peut dire que Maréis commence à être connu. On a mieux communiqué ces dernières années, on a une meilleure visibilité dans le Montreuillois. »

Depuis quelques années, Maréis multiplie les animations autour de la pêche : visites guidées par des pêcheurs ou femmes de pêcheurs, ateliers pédagogiques pour les familles, sorties à Capécure, visite de chalutier ou de l’usine de soupes Pérard… Maréis se diversifie et s’ouvre. « On a de plus en plus de partenariats, on travaille avec le FIGRA, avec les pêcheurs, la CME… Le programme d’animations culturelles contribue à donner une image plus large à Maréis. » Mieux encore : « Les gens disent qu’après la visite, ils voient la pêche différemment. »

Ne comparez pas à Nausicaa!

À côté des 600 000 visites annuelles de Nausicaa, le score de Maréis fait figure de goutte d’eau dans l’océan... « On ne peut pas nous comparer, nous ne faisons pas la même chose », rectifie Vincent Theeten.

Selon lui, le jumeau de Maréis est Haliotika, cité de la pêche au Guilvinec, qui a enregistré 20 000 visites en juillet-août. Un poil devant Maréis, qui est à 17 230.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Journées du patrimoine à Cabourg. Découverte de la pêche à la senne

Pour les Journées du patrimoine, une démonstration de la pêche à la senne aura lieu dimanche à 15 h sur la plage de Cabourg.

Source :

Ouest France

Le rendez-vous est fixé à 15 heures en face du Grand hôtel, pour une démonstration de cette pêche interdite depuis le début des années soixante. Vers 17 h 30, les spectateurs seront invités à tirer sur les cordes du filet pour le ramener sur la plage.

Cette manifestation, organisée par le Comité des amis du patrimoine et de l’animation côtière (Capac) se déroule chaque année depuis 1998, dans le cadre des Journées du patrimoine. Elle a lieu, en alternance, sur les plages d’Houlgate, Cabourg, Merville-Franceville et Blonville.

----------------------------

Journées du patrimoine : que faire dans le Sud-Ouest ?

Pour les 31e Journées du patrimoine, la rédaction de Sud Ouest liste 5 idées de sorties/visites par zone, et plus si affinités

Source :

Sud Ouest Selon Météo-France, la pluie pourrait nous épargner ce week-end. Une raison de plus pour profiter des 31e Journées européennes du patrimoine, qui ont lieu ce week-end. "Patrimoine culturel, patrimoine naturel", tel est le thème retenu par le ministère de la Culture et de la Communication.

Au total, 17 000 lieux sont ouverts ce week-end. Plus de 23 000 animations programmées.

Les agences locales de Sud Ouest ont retenu cinq idées pour chaque zone. Une sélection subjective. Tous les événements sont listés ici.

Extrait

Gironde

- au fil de l'eau sur le canal entre le Bassin et le lac de Lacanau, dimanche à Lège-Cap-Ferret. Plus d'infos ici.

Charente-Maritime

- à Rochefort. Site unique en Europe, la Station de lagunage de Rochefort est un exemple de gestion durable de l'environnement et de préservation de la qualité des eaux du fleuve pour la biodiversité et les activités humaines sur le littoral. Cette station de traitement écologique des eaux et les marais périurbains constituent un espace naturel remarquable pour les oiseaux. Découverte à vélo en longeant le fleuve Charente de Rochefort à Soubise, en empruntant le Pont Transbordeur et le bac "le Rohan" et découverte de la station de lagunage et des oiseaux migrateurs : dimanche 14h30-17h. Plus d'infos ici.

- à Ars-en-Ré, la coopérative des Sauniers de l'Ile de Ré organise la fête du sel, avec visite d'un marais salant à vélo : samedi à 10h et dimanche à 10h et à 15h. Au programme du week-end : marché du terroir avec démonstrations culinaires, démonstrations de danses dans les marais, récolte des sauniers, charroi du sel à l'ancienne jusqu'au port, bal... Renseignements au 05 46 29 40 27. Plus d'infos ici.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Analyse des captures accidentelles de mammifères marins dans les pêcheries françaises aux filets fixes

Morizur Yvon, Gaudou Olivier, Demaneche Sebastien

Ifremer - août 2014

Durant la période 2008-2013, des observations de captures ont été réalisées à bord des fileyeurs de mer du Nord, d’Atlantique et de Méditerranée (Corse).

Les filets observés n’étaient pas équipés de pingers et les observations ont été analysées pour déterminer des taux de capture annuels moyens des espèces de mammifères marins par flottille.

Des estimations par flottille ont ensuite été calculées en procédant à des extrapolations sur la base des efforts de pêche de l’année 2012. Parmi les mammifères marins, le marsouin commun Phocoena phocoena était l’espèce la plus fréquente dans les filets. Une estimation annuelle de 600 marsouins capturés a été obtenue pour l’ensemble de la flotte française. Les autres espèces rencontrées dans les filets étaient principalement le dauphin commun Delphinus delphis, le dauphin bleu et blanc Stenella coeruleoalba, et les phoques Phoca vitulina et Halichoerus grypus.

Les trémails à baudroie et les trémails à sole sont responsables de 80 % des captures de marsouins. Quelques captures (20 %) existent aussi au filet maillant dans le golfe de Gascogne. Aucune capture accidentelle n’a été recensée en Méditerranée. La majorité des captures de marsouins se produit à 80-100 mètres de profondeur. Certains métiers de pêche de la zone concernée par le dispositif réglementaire « pingers » ne s’avèrent pas concernés par les interactions avec les marsouins. C’est le cas notamment des filets maillants à araignées en Manche.

![]()

Les captures accidentelles de marsouins ont été peu fréquemment observées en Manche centrale alors qu’elles existent aux deux extrémités de la Manche. Les taux de capture par opération de pêche ont été calculés par métier et par zone, et l’étude s’attache à décrire les variations observées. Les captures accidentelles de marsouins semblent saisonnières et la modulation saisonnière est différente selon les zones. Les résultats sont discutés en relation avec le règlement européen 812/2004 dans lequel les engins de pêche de type trémail ne sont pas mentionnés.

Cliquer

Ici pour télécharger le document "Morizur Yvon, Gaudou Olivier, Demaneche Sebastien (2014). Analyse des captures accidentelles de mammifères marins dans les pêcheries françaises aux filets fixes. Source :

Archimer^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Bases scientifiques de la gestion des pêches, aujourd'hui et demain

Formation continue - Module inter-entreprises

Agrocampus Ouest - Rennes

du 6 au 8 octobre 2014

Publics concernés : Acteurs et cadres du secteur des pêches maritimes : responsables, animateurs, chargés d'études des structures et organisations professionnelles, des administrations et collectivités territoriales

Contexte Le secteur des pêches est aujourd'hui confronté à de profondes mutations : réforme de la politique commune des pêches, mise en place d'une politique marine intégrée (Directive cadre «Stratégie pour le milieu marin»), préoccupations sociétales concernant les enjeux de durabilité écologique et de conservation des ressources marines.

A tort ou à raison, ces différentes évolutions de la gestion des pêches se réclament bien souvent de «l'avis des scientifiques».

Dès lors, il est utile pour les différents acteurs du monde de la pêche maritime de comprendre comment cet avis se construit, quelles sont les méthodes aujourd'hui utilisées par les scientifiques et quels sont les résultats qui justifient (ou pas) les évolutions en cours ou à venir.

Objectifs

Comprendre les notions scientifiques et le principe des méthodes utilisées par les chercheurs lors de la production des avis scientifiques : proposition de TAC et quotas, plans de gestion, approches plurispécifiques

Appréhender les enjeux liés au développement de l'approche écosystémique des pêches et à la mise en œuvre de la Directive cadre stratégie pour le milieu marin

Programme

Séquence 1 (2 jours) : La gestion des pêches aujourd'hui : bases scientifiques

* Pressions des activités humaines sur les ressources vivantes marines

* Notions de base sur la dynamique des populations exploitées : impact de la pêche sur les biomasses et le recrutement

* Notion de rendement par recrue et modèle de capture - Choix des objectifs de gestion

* Atelier étude de cas (modèle de production)

- L'approche de précaution : mise en oeuvre et bilan

- Principes et contraintes de la gestion au RMD

- Lecture dirigée d'un rapport d'évaluation de stock

Séquence 2 (1 jour) : Approche écosystémique des pêches et nouveaux enjeux de gestion

* Approche écosystémique : état des lieux et perspectives pour les pêches en Europe

* La nécessité de préserver les habitats essentiels au renouvellement des ressources halieutiques

* Nouveaux outils de gestion des écosystèmes marins : gestion écosystémique des pêches, DCSMM, aires marines protégées ; état d'avancement et perspectives

Durée : 3 jour(s)

• 06 octobre 2014 au 08 octobre 2014

Lieu : Rennes

Tarif : 765 €

Responsable(s)

Didier GASCUEL

Olivier LE PAPE

AGROCAMPUS OUEST

Cliquer

Ici pour plus d'informations et inscription

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 17 Septembre 2014 Petits métiers : du thon rouge et des civelles...

Des thons, y'en a plein la mer, et des cons y'en a plein la terre !" Avec son incomparable faconde, le Ciotaden Gérard Carrodano a tôt fait de résumer en une phrase ce que pense tout le petit monde des pêcheurs provençaux. À savoir que le stock de thons rouges jadis menacé semble en bonne voie de reconstitution.

Quant aux civelles, les pêcheurs sont « payés » pour repeupler les rivières, alors que les civelles reviennent naturellement dans les cours d’eau !

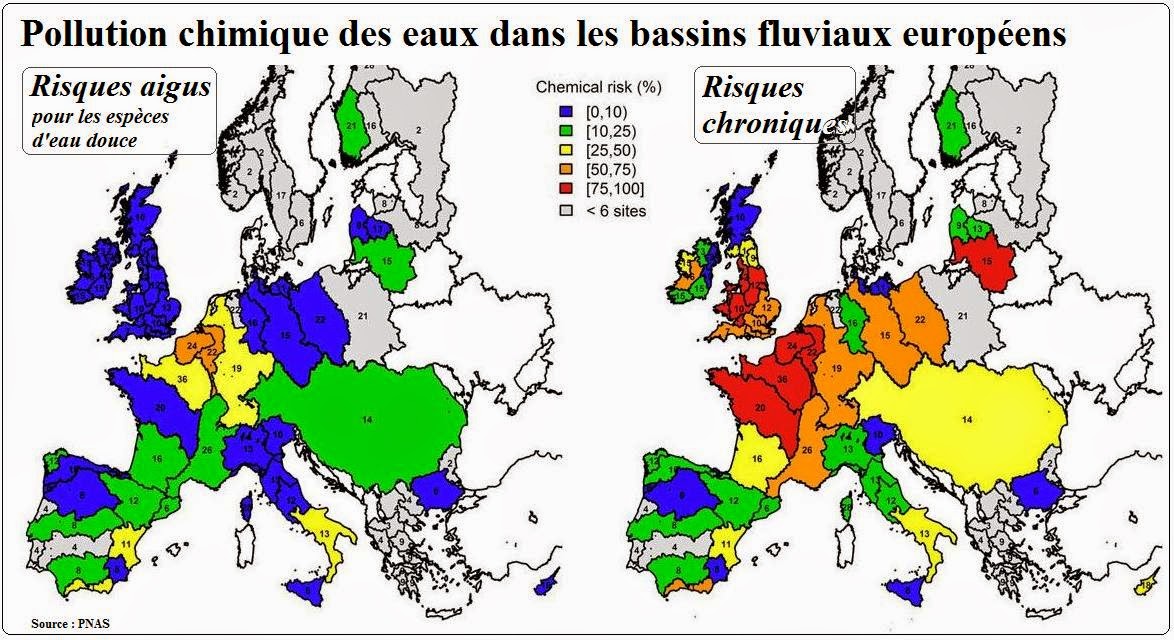

L’état moyen des rivières sur la zone Rhône Méditerranée Corse s’est amélioré par rapport à 2012, grâce notamment aux pluies abondantes qui ont dilué les polluants, a expliqué Martin Guespereau, directeur général de cette agence de l’eau au cours d’une conférence de presse. Notamment dans les Alpes et en Corse.... « Des poissons migratoires, comme les civelles ou les aloses, reviennent dans nos rivières », a d’ailleurs noté M. Guespereau. Et ce, grâce à des passes à poissons ou des rivières artificielles. Extrait de La Gazette des communes :

Des panneaux indicateurs de rivières propres dans le Sud en 2015

En Charente-Maritime, pour une hausse du quota de civelles

La campagne dernière, 81 licences de pêche à la civelle avaient été accordées pour l'unité de gestion englobant la Gironde, la Seudre et la Charente ; 34 licences au nord pour la Sèvre niortaise. Ces pêcheurs avaient capturé en une semaine le quota dit « de consommation » qui aujourd'hui doit, selon le règlement européen, représenter 40 %. Le reste qui va au repeuplement est acheté par des financements publics. Mais les budgets étant insuffisants, tout le quota de repeuplement n'a pas été pêché, ce qui a constitué un manque à gagner pour la flottille. Dans ce contexte, le CRPM plaide pour le relèvement du quota de consommation, celui qui est mis sur le marché. La volonté de rouvrir le marché asiatique a été exprimée à la direction des pêches qui a laissé peu d'espoir aux responsables professionnels. Extrait de Sud-Ouest :

Charente-Martime. Pêche : les dossiers de la rentrée

En Méditerranée, le thon rouge ne broie plus du noir

« Les observations indiquent un retour de l’espèce. Les petits pêcheurs espèrent en conséquence de nouveaux quotas. Sans agrément spécifique, Gérard Carrodano

qui pêche l’espadon à la palangre, ne peut relever les thons rouges qui semblent selon plusieurs sources concordantes de retour en Méditerranée. Une situation crispante pour les petits métiers qui prônent l’augmentation de leurs quotas.

Illustration de L'Encre de Mer : "Gérard Carrodano, sentinelle de la mer"« Des thons, y’en a plein la mer, et des cons y’en a plein la terre ! » Avec son incomparable faconde, le Ciotaden Gérard Carrodano a tôt fait de résumer en une phrase ce que pense tout le petit monde des pêcheurs provençaux. À savoir que le stock de thons rouges jadis menacé semble en bonne voie de reconstitution.

Article de La Provence via

L'Encre de Mer

Sentinelle de la Méditerranée, spécialiste des captures d’espèces vivantes pour les plus grands aquariums européens et pêcheur d’espadon à la palangre, ce marin expérimenté de 59 ans, qui passe bon nombre de journées en mer, est confronté à un problème de taille : des thons rouges se prennent dans ses lignes, mais il ne peut pas les relever car il est victime des quotas imposés par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (Iccat)…

Suite dans

La Provence ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Pêcheries de l’UE : une première pour le merlan bleu de l’Atlantique Nord

Un groupe de pêcheries pélagiques des Pays Bas, d’Allemagne, de France, d’Angleterre, de Lituanie, du Danemark et d’Irlande fait entrer pour la première fois le merlan bleu de l’Atlantique Nord dans le processus d’évaluation de la Marine Stewardship Council (MSC). Il s’agit de la troisième évaluation multinationale de la pêche pélagique au cours des derniers mois, ce qui traduit une tendance à la hausse de la coopération transfrontalière dans le secteur, selon des déclarations de la MSC. En unissant leurs efforts, les organisations nationales de pêche peuvent réduire leurs coûts d'évaluation et améliorer leur gestion de la pêche.

Source :

CTA d'après worldfishing.net

First North Atlantic blue whiting enters MSC assessment

Source : MSC Aug 13, 2014

A large group of Dutch, German, French, English, Lithuanian, Danish and Irish pelagic fishers has entered the first North Atalntic blue whiting (Micromesistius poutassou) fishery into MSC assessment. This is the third multi-national assessment of a pelagic fishery in recent months marking a growing trend of cross-border cooperation in the pelagic sector. By working together, national fishing organisations are reducing their assessment costs and collaborating to improve fishery management.

“It has been our longstanding intention to get our blue whiting fishery under MSC certification.” said Gerard van Balsfoort, president of the Pelagic Freezer-trawler Association, on behalf of all fleets concerned, “Now the stock is doing very well and the development of an effective management plan for this fishery is entering its final phase, we are confident that the MSC assessment can be concluded successfully.”

Early adopters

Suite : MSC Lire aussi RPA :Merlan bleu. Joseph Roty 2 : Un chalutier-usine chargé de douceurs (surimi)^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 15 Septembre 2014 Coquille Saint-Jacques. Les dates d'ouverture fixées avec les Anglais

Il aura fallu deux réunions, la semaine dernière, pour décider des dates d'ouverture de la pêche à la coquille saint-jacques, d'un accord avec les pêcheurs anglais et élire des représentants.

Jeudi dernier, c'est à Paris que se sont réunis les représentants de la commission interrégionale de pêche à la coquille saint-jacques. Le but ? Prendre les décisions en ce qui concerne les dates d'ouvertures, les quotas et les autorisations de pêche faites aux pêcheurs anglais.

Source :

Ouest France

« Comme l'an dernier, il a été décidé d'une ouverture en trois temps pour la pêche à la coquille en Manche, explique Alain Rigault, membre des commissions coquilles saint-jacques. La première ouverture aura lieu le 1er octobre et concernera la zone du large qui se situe au-delà d'une bande de 20 milles des côtes du Calvados. Le 3 novembre, c'est la bande située entre les 12 milles et les 20 milles des côtes calvadosiennes qui sera ouverte à la pêche. » Quant à l'ouverture de la pêche à la coquille en baie de Seine, elle est fixée au 1er décembre.

Les quotas seront de 1,8 tonne par débarque pour les bateaux de moins de 15 mètres, de 2 tonnes pour les 15-16 mètres et de 2,2 tonnes pour les plus de 16 mètres.

Terrain d'entente

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

À la une du marin du 12 septembre : la rentrée dans les hydros et les lycées maritimes

Le marin consacre son sujet d’ouverture à la rentrée, riche en nouveauté pour les futurs marins : une nouvelle répartition des rôles entre site de l’ENSM dans lesquels les cursus ont été rénovés, et lancement des BTS, premier diplôme d’enseignement maritime supérieur pour la pêche.

Également dans ce numéro du marin : la nomination du Maltais Karmenu Vella, commissaire européen chargé de la Pêche et des Affaires maritimes, également chargé de l'Environnement ;

Calendrier serré pour le zéro rejet ;

Pêche côtière. Sérénité à l'orée du chantier ;

Port-en-Bessin. La Coopération maritime en congrès ;

Bar. Pêcheurs et Ifremer lancent une nouvelle campagne de marquage ;

Les plaisanciers ne pourront plus pêcher des espèces interdites aux professionnels ;

Plan d'action pour la petite pêche côtière. La première mouture passe mal ;

les rangs de Blue fish s'étoffent ;

les enjeux maritimes de l’éventuelle indépendance de l’Écosse ;

Saumon fumé : Le thaïlandais TUF rachète Meralliance ;

Parc des Calanques. Les rejets de bauxite continueront ;

le rapport du bureau d’enquête maritime sur la perte des conteneurs du Svendborg Maersk ;

la construction chez Alumarine d’un bateau fluvial innovant ;

Biodiversité. La commission européenne prône la compensation ;

Thon rouge. Vers une baisse radicale de la pêche dans le Pacifique ;

Norvège. Saison record à la baleine ;

Acheter des quotas de baleines pour les protéger ;

Embargo russe. Les pêcheurs peuvent reporter leurs quotas sur 2015;

le recours de WPD concernant le parc éolien des Deux îles ;

Gens de mer. Situation tendue à l'Agism ;

Xynthia. Cinq semaines de procès aus Sables-d'Olonne ;

les menaces qui pèsent sur le Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ;

le frégate "Hermione" prend le large ;

Chris Miller, pêcheur-photographe ;

un dossier sur le salon du Grand Pavois…

Cliquer

Ici pour lire le Marin ou aller dans le

Kiosk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 11 Septembre 2014« L’Écosse doit-elle devenir un pays indépendant ? »

Avis engagé de Christian Allard... Analyse du Marin... Pêcheurs écossais partagés...

En Écosse, un Bourguignon en première ligne pour l’indépendanceChristian Allard a ouvert le bureau de Tradimar Stef à Glasgow, une société française impliquée dans le transport du poisson... Ce bourguignon installé depuis trente ans en Ecosse, s’est fait élire député indépendantiste.

En mai 2013, le nouveau député nationaliste domine le château de la Reine, à Edimbourg. Et porte son premier kilt, celui du clan Ross.... (Photo Paris Match :

"Vive l'Ecosse libre" - Un Français élu député indépendantiste)

Christian Allard est le seul Français député nationaliste au Parlement écossais. Ce Bourguignon débonnaire de 50 ans, installé depuis 30 ans en Écosse, ne cache pas son enthousiasme à l’idée de voir en septembre ses rêves d’indépendance se concrétiser.

Ce député du Parti national écossais (SNP), visage rond, accent frenchie et regard pétillant dissimulé derrière des lunettes de vue, mène campagne avec bonne humeur et décontraction en faveur du oui au référendum d’autodétermination du 18 septembre qui scellera le destin de l’Ecosse.

«Je suis venu à Glasgow il y a une trentaine d’années pour ouvrir un bureau pour une société française (Tradimar Stef dans le transport du poisson NDLR) et je suis tombé amoureux du pays et de ma femme, une Écossaise de Glasgow. Trois filles et deux petits-enfants plus tard, me voilà à Aberdeen, j’y habite depuis 20 ans et je suis membre du Parlement écossais à Edimbourg», résume, amusé, ce quinquagénaire aux tempes grisonnantes qui a travaillé pendant des années dans le transport et l’exportation de poissons.

C’est sans parler un mot d’anglais - il a arrêté l’école à 14 ans - qu’il a découvert ces vertes contrées, loin de sa Bourgogne natale.

«Je pensais rester seulement un ou deux ans et peut-être aller ensuite sous des climats plus favorables, mais j’ai été très bien reçu par les gens d’ici», explique celui qui a été le premier Français élu en mai 2013 au Parlement écossais. Toute personne vivant et travaillant en Écosse peut se présenter à cette instance régionale, sans condition de nationalité.

«Nous avons beaucoup de ressources naturelles, des châteaux formidables pour le tourisme, le whisky bien sûr, la pêche. Les eaux territoriales écossaises ont beaucoup de pétrole, nous n’aurons aucun problème après le vote du oui pour obtenir plus de 90% du pétrole et du gaz naturel qui sortent de la mer du Nord», martèle-t-il, serein.

Son travail auprès des pêcheurs a été fondamental dans son engagement en faveur de l’indépendance.

«Nous sommes un pays agricole, de pêche. Aujourd’hui, pour obtenir davantage de subventions, il faut convaincre Londres avant Bruxelles. Eh bien, je peux vous dire que c’est plus facile de convaincre Bruxelles! Si Westminster travaillait pour nous, je n’aurais aucune raison de vouloir que l’Écosse devienne indépendante.»

Et d’ironiser sur la campagne «très très négative» du non qui lui «rappelle beaucoup Astérix (et sa formule) le ciel va nous tomber sur la tête si nous votons yes.» Cramponné à son optimisme, il confie qu’après la victoire du oui, dont il ne doute pas, il sera «très fier de devenir Écossais».

Extrait de l'article de Libération :

En Écosse, un Bourguignon en première ligne pour l’indépendance

Sous-marins, pétrole, pêche : les menus problèmes que l'indépendance de l'Écosse poserait à Londres

« L’Écosse doit-elle devenir un pays indépendant ? » C’est à cette question que répondront les électeurs écossais, le jeudi 18 septembre.

Source :

Le Marin Rappelons que l’Écosse, rattachée au Royaume-Uni depuis 1707, en comprend un tiers du territoire, 8,4 % de la population et presque 10 % du produit intérieur brut. L’indépendance, réclamée par le parti de centre gauche Scottish National Party (SNP) depuis sa création en 1934 (et désormais majoritaire au Parlement écossais), prend l'avantage

dans les récents sondages, provoquant la panique de David Cameron – à l’origine du réferendum - autant que celle des autres partis anglais, ainsi qu'un trouble certain à la City ou dans la Royal Navy.

La perte de l'Écosse est perçue à Londres comme un danger et une humiliation pour le Royaume-Uni, prolongeant la perte des colonies américaines en 1783, de l’Irlande en 1921, de l’Inde et de l’ensemble des « dominions » après la Seconde Guerre mondiale, puis de Hong Kong en 1997.

Sans compter le reproche qui pourrait être fait au Premier ministre anglais dans certaines capitales étrangères - à commencer par Madrid - d'avoir ravivé le feu autonomiste de certaines régions avec une perspective réelle de parvenir à leurs fins.

Les enjeux maritimes sont nombreux dans la question écossaise....

(...)

Autre enjeu maritime, la pêche. L’indépendance rebattrait les cartes à plusieurs points de vue. De manière très directe en bouleversant le système national de quotas mis en place. De plus, la comptabilisation séparée des flottilles devrait montrer que celle de l'Écosse est surdimensionnée, à l'inverse de celle du reste de la Grande-Bretagne.

Deuxième étage à la fusée, la question du maintien de l'Écosse au sein de l'Union européenne. Et donc de sa soumission au système communautaire de gestion des pêches. Le SNP assure que l'Écosse deviendra automatiquement membre de l'Union. L'ex-président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, avant de quitter son poste, sans doute soucieux d'aider Londres (et Madrid, face aux revendications basque ou catalane), avait pour sa part promis aux Écossais le purgatoire d'un passage par la case "candidature à l'adhésion".

Les sujets "pêche" de l'Écosse seraient-ils alors traités comme ceux de l'Islande ou de la Norvège ?

Chez Pêcheurs de Bretagne, on indique que 14 navires en 2012, 12 en 2013, ont eu une activité dans les eaux écossaises. Il s’agissait l’an passé de 4 fileyeurs franco-espagnols et de 8 chalutiers Scapêche-Dhelemmes. Les captures ont atteint 14 500 tonnes pour 34,7 millions d'euros de ventes (estimation de Pêcheurs de Bretagne).

« La quasi-totalité de ce que nous vendons à Lorient vient d’Écosse, soit pratiquement 10 000 tonnes par an (poisson de grands fonds, lotte, merlu, lieu noir, merlan bleu…) pêchées par deux 46 mètres et cinq 33 mètres dont deux ex-Dhelemmes, pour 23-24 millions euros de ventes », résume Jean-Pierre Le Visage, responsable d’exploitation de l’armement de Mousquetaires.

Au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne, le secrétaire général Jacques Doudet estime qu’« au-delà de toute considération économique et environnementale, la sortie de l’Union européenne d’une Écosse indépendante entraînerait des conséquences en cascade. Des flottilles disparaîtraient ou se déplaceraient sur d’autres zones, provoquant des désordres économiques par effet de dominos. C’est ce qu’on avait observé en 2005, au moment de la fermeture du quota d’anchois et de l’interdiction des filets de grands fonds. »

A noter que si les pêcheurs britanniques, comme leurs homologues français, ont souvent été puissamment hostiles aux décisions de la Commission européenne, c'est la pêche qui est aujourd'hui prise en exemple pour plaider en faveur d'un refus de l'indépendance par certains membres conservateurs - donc unionistes - du Parlement écossais. Dans une récente déclaration, ils rappellent qu'au niveau national, la plus grande partie des captures des pêcheurs écossais est réalisée dans les eaux du reste de la Grande Bretagne. Et qu'au niveau communautaire, l'ouverture d'une négociation de quotas pour le nouvel État pourrait permettre à certains membres, tels que l'Espagne, d'en tirer avantage.

La gestion des pêches comme plaidoyer au service de l'Union européenne, qui l'eut cru ?

Les pêcheurs écossais sont entre deux eaux dans l'attente du référendum

"Un, deux, deux. Un, trois, quatre. Un, trois, six". Dans le plus grand marché d'Europe de poisson, à Peterhead, au nord-est de l'Ecosse, le vendeur s'époumone, égrenant les prix dans un froid qui transforme son souffle en buée.

Source :

Le Soir - Aberdeen (Royaume-Uni) (AFP)

Autour de lui, acheteurs en bottes jaunes ou orange virevoltent au milieu de la pêche du jour. En trois heures, six mille bacs de poissons blancs de la mer du Nord, cabillaud, aiglefin, lotte et colin essentiellement, sont partis, achetés par des chaînes de magasins, des restaurants ou des usines agroalimentaires à travers le continent.

Plus de 130.000 tonnes de poisson et de fruits de mer transitent chaque année par ce port, situé à 250 kilomètres au nord d'Edimbourg. Et les affaires marchent si bien que sa direction envisage de construire une criée plus vaste.

Mais une certaine anxiété a pris le pas ces derniers temps, à la perspective du référendum sur l'indépendance du 18 septembre. Entre ceux qui espèrent un avenir meilleur et ceux qui craignent des temps plus difficiles, l'industrie de la pêche écossaise navigue dans des eaux incertaines. "On ne sait pas comment ça se passerait en termes de bureaucratie, s'il y aurait des taxes imposées pour commercer avec l'Angleterre. Personne ne nous a rien dit. Rien du tout", explique Gary Mitchell, un grossiste qui vend 20% de sa marchandise en France et 80% en Angleterre. "Contrairement à ce qui se passe pour la France, il n'y a pas pour l'instant de papiers à remplir pour l'Angleterre. Avec l'indépendance, ce serait un grand bouleversement", ajoute-t-il.

- Industrie négligée -

La principale incertitude réside toutefois dans la quantité de poissons qu'une Ecosse indépendante pourrait pêcher. Les quotas de pêche de chaque pays sont déterminés par l'Union européenne à l'issue de négociations difficiles. En cas de scission du Royaume-Uni, personne ne sait ce qu'il adviendra des quotas écossais.

Le Parti national écossais (SNP), qui milite en faveur de l'indépendance, assure que le gouvernement à Londres néglige de toute façon l'industrie de la pêche, concentrée en grande partie en Ecosse, au profit d'autres secteurs. "Aujourd'hui, nous n'avons aucun contrôle sur l'activité de bateaux étrangers dans nos eaux. En tant que nation indépendante, nous pourrons fixer des règles à l'intérieur du cadre européen qui nous conviendraient", souligne Stewart Stevenson, député SNP au Parlement écossais.

Ce message trouve un certain écho auprès des pêcheurs, dont beaucoup vivent de la mer depuis des générations.

Peter Bruce, dont l'arrière-arrière-grand-père travaillait sur un baleinier, a vécu le déclin sévère de cette industrie. "A un moment, j'ai eu six membres de ma famille proche dans la pêche. Aujourd'hui, je suis le dernier. Tout le monde est dans le pétrole", raconte le capitaine du "Budding Rose". M. Bruce votera en faveur de l'indépendance, en particulier pour la proximité qu'elle offrira avec un ministre écossais de la Pêche.

Dans le camp d'en face, le président de la Fédération écossaise des pêcheurs, Bertie Armstrong, juge qu'une Ecosse indépendante ne pèserait pas du même poids sur la scène européenne et qu'à court terme cela risquerait d'être douloureux pour les pêcheurs de la région. Actuellement, ils pêchent de 20 à 30% de plus que leur quota, en rachetant ou louant des quotas à l'Angleterre et au Pays de Galles. Mais cela n'est possible que parce que cela fait partie du quota global du Royaume-Uni.

"Que se passera-t-il si cela s'arrête?" s'interroge-t-il.

Il doute en outre qu'une Ecosse indépendante ait suffisamment d'autorité pour obtenir les mêmes quotas qu'actuellement. "On peut se sentir plus à son aise à négocier pour soi en tant que petit pays, si on veut peser davantage qu'un insecte, il faut être un poids lourd", dit-il.

Avec des eaux plus poissonneuses ces dernières années, l'avenir promet d'être rose, mais encore faut-il, indépendance ou non, que cette industrie ne soit pas abandonnée, réclame simplement M. Bruce.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 10 Septembre 2014Karmenu Vella en charge des Affaires maritimes, de la Pêche et... de l'Environnement

Le président élu, Jean-Claude Juncker, a dévoilé aujourd'hui son équipe et la nouvelle organisation de la prochaine Commission européenne. Il a désigné le maltais Karmenu Vella au poste de commissaire chargé de l'environnement, des affaires maritimes et de la pêche...

Photo de Karmenu Vella (wikipedia)

Un certain nombre de portefeuilles ont été remaniés et simplifiés. Ainsi, les portefeuilles Environnement et Affaires maritimes et pêche ont été combinés et placés sous la responsabilité d'un seul commissaire, à savoir le maltais Karmenu Vella. Un regroupement qui selon la Commission doit « refléter la double logique de la croissance « bleue » et « verte ». Les politiques en matière d'environnement et de protection de la mer peuvent et doivent jouer un rôle clé dans la création d'emplois, la préservation des ressources, la stimulation de la croissance et la promotion de l'investissement. La protection de l'environnement et le maintien de la compétitivité doivent aller de pair, car tous deux sont les gages d'un avenir durable. »

Cependant, Karmenu Vella n’aura pas la responsabilité des Energies marines renouvelables (EMR) qui relèvent du portefeuille de l’espagnol Miguel Arias Cañete, commissaire responsable de l’action pour le climat et l’énergie. La commission précise que « l'UE doit renforcer la part des énergies renouvelables sur son territoire, non seulement pour mener une politique responsable de lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi – et c'est un impératif pour la politique industrielle – pour continuer à disposer d'une énergie à un prix abordable sur le moyen terme. »

Dans la nouvelle organisation de la Commission européenne présentée par Jean-Claude Juncker, le nouveau Commissaire chargé des affaires maritimes, de la pêche et de l'Environnement, dépendra de la Vice-Présidence « Union de l’énergie ». Piloté et coordonné par la slovène Alenka Bratušek, le programme « Union de l’énergie » implique plusieurs commissaires, en particulier les commissaires chargés du Climat et l'énergie, du Transport et de l'espace, de l'Agriculture et du développement rural, de la Politique régionale, du Marché intérieur, de la Science et de l'innovation, de l'Industrie, de l'Entreprenariat et PME...

Pour plus de détails sur la nouvelle commission, lire le communiqué de presse :

La Commission Juncker : une équipe forte et expérimentée pour faire bouger les chosesLes 28 membres de la Commission européenne

![]()

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 9 Septembre 2014La Normandie, 2ème région de Pêche FrançaiseLa pêche normande anticipe le redécoupage des régions françaises...

La Normandie, 2ème Région de pêche maritime française !

et 1ère Région pour les coquillages !

Le saviez-vous ?

C'est ce qu'indique notre document "La Pêche de Normandie en Chiffres", lorsqu'on cumule les données des 2 régions Normandie...

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 8 Septembre 2014

Baie de Somme : la pêche à la coque est ouverte

Depuis la marée de ce lundi matin, aux alentours de 6h30, plusieurs dizaines de pêcheurs à pied se pressent sur les plages de la Baie de Somme, notamment celle du Crotoy : c'est l'ouverture de la saison 2014 de la pêche à la coque.

Avec Michel Nicolay, représentant des pêcheurs à pied; Stéphane Pagnier, brigade nautique de Saint-Valéry-sur-Somme et Jean-Luc Bourgau, marin pêcheur/Reportage de Arrantxa Belderraïn et Benoît Henrion

Les règles de la pêche à la coque sont strictes :

- pour les pêcheurs professionnels, 128kg par jour et par personne (contre 90kg en 2013, tombé à 60kg en raison de la pauvreté du gisement);

- les particuliers ne pourront eux pêcher que 5kg par jour et par personne.

La pêche est autorisée du lundi au vendredi et interdite week-end et jours fériés dans un périmètre défini par un arrêté préfectoral périmètre autorisé. Enfin, la taille minimale de pêche des coques est fixée à 30 mm.

L'année dernière, la pêche n'avait duré que 2 mois: le gisement, trop pauvre en individus prélevables, avait entraîné la fin anticipée de la saison.

Deux années difficiles

Après deux dernières années compliquées pour les pêcheurs à pied, à cause de la mauvaise qualité et quantité des coques, celle-ci s'annonce assez prometteuse.

Principale destination de ces coques : les conserveries espagnoles, où on est très friand de la denrée.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 6 Septembre 2014Je veux faire la pêche...La “Rentrée passion” de Yoann au lycée maritime du Guilvinec en grand format sur M6Ce dimanche 7 septembre, Yoann Le Gal sera l'un des “sujets” du reportage diffusé sur l’émission 66 minutes : grand format.

Mardi 2 septembre, Yoann Le Gal et Marc Garmirian dans la salle de ramendage du lycée maritime au Guilvinec.Mardi 2 septembre, Yoann Le Gal et Marc Garmirian dans la salle de ramendage du lycée maritime au Guilvinec.

Source :

Côté Quimper

Yoann Le Gal vient du collège Alain de Crozon. À tout juste 15 ans, il est l’une des 52 nouvelles recrues du lycée professionnel maritime du Guilvinec qui ont fait leur première rentrée dans l’établissement ce mardi 2 septembre. Il a intégré l’internat du lycée et une classe de seconde pro CGEM “Conduite et gestion des entreprises maritimes” pour devenir marin pêcheur.

Je veux faire la pêche.

C’est une passion qui a germé lentement au fil des ballades et des rencontres sur les quais de Camaret et qui s’est affirmée en 4e quand Yoann a déclaré à ses parents : « Je veux faire la pêche ! ». Marc Garmirian, reporter de l’agence CapaTV, a suivi Yoann depuis le week-end dernier, en famille, préparant ses fournitures et ses équipements scolaires, jusqu’à ses premiers pas dans l’établissement aujourd’hui et ses premières réactions…

Sur M6

Le documentaire de 40 minutes, fait le portrait de quatre jeunes dont Yoann, qui font leur rentrée des classes dans des établissements hors du commun, liant passion et parcours scolaire. “Les rentrées passions” sera diffusé dans l’émission 66 minutes : grand format, présentée par Xavier De Moulins sur la chaine M6, dimanche 7 septembre à 18 h 40.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Dans le marin du 5 septembre 2014, Essor du pescatourisme malgré les blocages

La pêche attire les touristes, des études viennent le prouver. Pour un territoire, c’est un atout plus fort qu’avoir des sentiers côtiers ! Sans elle, le manque à gagner serait fort. La pêche rend ainsi service au secteur du tourisme et aux collectivités, qu’elle profite ou qu’elle subisse cet afflux estival…

Alors autant en profiter, car la demande pour du « tourisme d’expérience » est forte. De plus en plus de pêcheurs se mettent ainsi à embarquer des touristes à la pêche. Le pescatourisme décolle, depuis un à deux ans, en Aquitaine et en Méditerranée. Mais en Bretagne, les abandons sont nombreux face aux contraintes réglementaires.

On atteint malgré tout en France près de 80 pêcheurs pratiquant le pescatourisme, et l’essor devrait se poursuivre pourvu que certains blocages soient levés. Outre le profit, qui reste très modeste, l’intérêt est avant tout de communiquer auprès d’un public avide de mieux connaître la pêche, voire de l’interpeller sur son impact....

À lire, 3 pages sur le sujet dans « le marin » du vendredi 5 septembre, avec des témoignages.

Également dans ce numéro du marin :

Dieppe. Le principal armateur-mareyeur est amer ;

Thon rouge. Un application pour une traçabilité maximale ;

Préfecture maritime. Mission bien remplie pour le vice-amiral Labonne à Brest ;

Baltique. Proposition d'augmenter de 31% les captures de hareng ;

Embargo. L'Europe interpellée par l'industrie de la pêche ;

Cap-Vert. Accors de pêche renouvelé avec l'Europe ;

Conchyliculture. Gérald Viaud réélu à la tête du CNC ;

Île-aux-Moines (56) : Un sit-in pour défendre l'ostréiculteur ;

900 000 euros pour aider les mytiliculteurs de Vendée et Charente-Maritime ;

Algues. L'agitation persiste autour du proet à Moëlan (Finistère) ;

Martinique. Un modèle d'"île durable" pour Royal ;

Méditerranée : Un accord-cadre pour préserver les zones humides ;

Languedoc. Des plaisanciers pris en infraction au thon rouge ;

l’Europe au secours de l’Italie pour la gestion des migrants ;

Cliquer

Ici pour lire le marin ou aller dans le

Kiosk (en ligne)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 4 Septembre 2014 Le jeudi 4 Septembre 2014 à partir de 15h

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 3 Septembre 2014La Grèce exsangue bazarde (aussi) son littoral Grèce : Carte des 90 plages mises en vente (source : Okeanews) « Toute notre vie, on s'est baigné, on a pêché, on vit encore maintenant sur cette plage et, du jour au lendemain, on nous la prend pour la donner à des investisseurs ? Ils sont devenus fous ! Et nos enfants, ils auront quoi comme héritage ? ». « On ne se laissera pas faire » martèle de son coté Petros Petrou,

homme d’affaire de la région qui croit savoir que la plage et plusieurs hectares aux alentours sont destinés à être loués pour 99 ans. « On a reçu cette plage et tout cet environnement de rêve de nos pères et grands pères. C'est un don de Dieu, on doit le préserver et le transmettre tel quel à nos enfants et petits-enfants ».

Source :

TV5 Monde Par Angélique Kourounis (à Athènes)

« La mer a son pays : la Grèce », disait joliment naguère un slogan touristique. Aujourd'hui, les deux sont partiellement à vendre. Alors que son gouvernement annonce un peu vite une sortie de la crise, la dette du pays continue de croître en valeur relative. Après les cures d'austérité dévastatrices de l'aveu même du FMI, l'heure est à l'accélération de la privatisation du patrimoine, littoral compris, l'un des rares de la Méditerranée jusqu'alors relativement préservé du bétonnage.

Généralement, sur les îles, il y a plusieurs grandes plages. Mais à Heraklia, dans les petites Cyclades, il n'y en a qu'une : c'est To Libadi. Une magnifique plage de sable très fin avec, tout au bout, un coin naturiste, quelques arbres qui donnent de l'ombre, une eau incroyablement bleue, très peu profonde idéale pour les enfants ou les nageurs paresseux.

Heraklia est le paradis de ceux et celles qui fuient les clubs bruyants, les plages aménagées et les bars et qui rêvent juste de silence, de soleil et longues baignades tranquilles. Ce bonheur sur terre est désormais menacé et Melpomeni Balsami, conseillère municipale, est bouleversée. Le Taiped, l’Agence chargée des privatisations, a mis en vente To Libadi avec 109 autres plages dans tout le pays. « Ceux qui viennent ici sont ceux qui n'ont pas envie d'aller dans les grandes Cyclades, s'indigne t-elle. Ce sont des gens qui veulent juste être tranquilles. Cette tranquillité est notre mode de vie. S’il construisent un grand complexe hôtelier, comme on le dit, pour nous, c’est foutu. »

Opacité

Comme plus de 200.000 personnes à travers le monde, elle a signé l’une des trois pétitions qui circulent actuellement sur le net. « Toute notre vie, on s'est baigné, on a pêché, on vit encore maintenant sur cette plage et, du jour au lendemain, on nous la prend pour la donner à des investisseurs ? Ils sont devenus fous ! Et nos enfants, ils auront quoi comme héritage ? ». « On ne se laissera pas faire » martèle de son coté Petros Petrou, homme d’affaire de la région qui croit savoir que la plage et plusieurs hectares aux alentours sont destinés à être loués pour 99 ans. « On a reçu cette plage et tout cet environnement de rêve de nos pères et grands pères. C'est un don de Dieu, on doit le préserver et le transmettre tel quel à nos enfants et petits-enfants ».

Se lamenter, c'est bien ; agir, c'est mieux. Georgos Beronis, agent immobilier à Naxos, la grande île toute proche, a l'esprit pratique. Il a essayé d’avoir plus de renseignements auprès du Taipeddans le but qu’une coopérative d’insulaires achète To Libadi et coupe court à tout investissement néfaste. « Ils ont refusé de me donner le moindre renseignement », tonne-t il. « Le jeu est truqué d’avance ! ».

La même chose est arrivée aux mairies qui ont voulu racheter la Générale des Eaux de Thessalonique en voie de privatisation .Le Taiped, qui n'a de comptes à rendre à personne et que personne ne contrôle, n'a tout simplement pas répondu à leur demande.

Sur la question des plages, sa porte-parole Maria Tsinaridou, jointe par téléphone, se veut pourtant rassurante. « Nous n’avons jamais mis ces plages en vente », affirme–t-elle. « On les a indiquées sur notre site car l’État nous les a transférées et nous y sommes obligés pour des raisons de transparence ».

Loin de rassurer les Grecs, ces paroles sont perçues comme une provocation. D’autant que bon nombre des ces plages se trouvent dans des régions classées Natura 2000, c’est à dire inconstructibles et protégées, tant par les lois européennes que nationales. Ainsi à Corfou, la célèbre île ionienne dans le nord-ouest du pays, le Taiped a mis en vente un terrain de 180 hectares près du site d’Issos pour en faire, là aussi, un complexe hôtelier avec des villas de luxe et un terrain de golf. Sauf qu'Issos est en plein sur un site Natura 2000, censé être protégée par la loi grecque et européenne.

Bétonnage

Complément d'informations : et très bon site :

Okeanews

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le 2 Septembre 2014Embargo russe. Les pêcheurs européens interpellent Maria DamanakiSuite aux mesures de représailles prises par les occidentaux dans le cadre de la crise ukrainienne (1), la Russie a mis en place un embargo sur des produits alimentaires le 7 août 2014. Cet embargo concerne entre autre l'Union européenne, et ses produits : la viande, les produits laitiers, les fruits et légumes ainsi que le poisson. L'ensemble de ces produits, privé de débouchés à l'export, va donc se retrouver sur le marché intérieur avec des conséquences négatives sur les filières concernées.

Il n’y a pas que les agriculteurs européens qui exportent leurs produits en Russie :

* 125 millions d'euros débloqués par l'UE pour aider le secteur des maraîchers (2),

* La Commission européenne annonce des mesures d'urgence pour soutenir le marché dans le secteur du lait (3),